АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С СИСТЕМОЙ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СОСТАВЕ

Конференция: XC Международная научно-практическая конференция «Научный форум: технические и физико-математические науки»

Секция: Авиационная и ракетнокосмическая техника

XC Международная научно-практическая конференция «Научный форум: технические и физико-математические науки»

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С СИСТЕМОЙ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СОСТАВЕ

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING A TRANSPORT FLIGHT APPLIANCE WITH A THERMOSTATING SYSTEM IN A RAILWAY TRAIN

Boltnyeva Anna Sergeevna

Leading design enginee, Lavochkin Association, Russia, Khimki

Filippova Alexandra Nikitichna

leading design enginee Lavochkin Association, Russia, Khimki

Аннотация. Транспортировка ракет и частей ракет по железной дороге является одним из самых дешёвых способов доставки. Однако передвижение по ЖД накладывает определённые требования на груз, в частности габаритные размеры (диаметр) блоков. Данные требования обусловлены препятствиями, которые могут возникать на пути железнодорожного состава, такие как туннели и мосты.

В данной статье рассматривается техническое предложение для летательного аппарата, двигающегося в составе поезда и предназначенного для переноса вагона с габаритным грузом через данные препятствия.

Одной из основных задач конструирования данного устройства является проектирование системы термостатирования перевозимого груза и обеспечения энергией этой системы.

Abstract. Transporting a rocket and its components by rail is one of the cheapest shipping methods. However, rail transport imposes certain requirements on the cargo, specifically the overall dimensions (diameter) of the components. These requirements are driven by obstacles that may arise along the train's route, such as tunnels and bridges.

This article examines a technical proposal for an aircraft traveling within a train and designed to carry a railcar with oversized cargo over these obstacles.

One of the main tasks in designing this device is to design a thermostatic system for the transported cargo and to provide energy to this system.

Ключевые слова: система термостатирования, холодопроизводительности, железнодорожные пути, система электрификации железнодорожных путей.

Keywords: thermostatic control system, refrigeration capacity, railway tracks, railway electrification system.

Исходными данными для системы термостатирования являются габаритные размеры термостатируемого пространства, параметры наружного воздуха, параметры воздуха внутри термостатируемого пространства, наличие и мощности источников внутреннего тепла.

Так как система термостатирования должна быть рассчитана на обеспечение тепло-влажностного режима любого перевозимого груза, необходимо определить максимальный объём термостатирования. Примем, что термостатируемый объект перевозится в стальном вагоне с габаритными размерами 20 х 5 х 5 м.

Стенка имеет толщину 18 мм. Примем, что изоляция вагона отсутствует, в этом случае расчётная потребная мощность системы термостатирования окажется больше реальной потребной мощности. Оребрением стенки вагона пренебрежём.

Внутри вагона должны быть обеспечены нормальные условия: ![]() = 20 °С – температура воздуха при нормальных условиях, φ = 55 % – относительная влажность при нормальных условиях, B = 8% – запылённость воздуха [1, с. 268].

= 20 °С – температура воздуха при нормальных условиях, φ = 55 % – относительная влажность при нормальных условиях, B = 8% – запылённость воздуха [1, с. 268].

Для расчёта летнего и зимнего режимов термостатирования параметры наружного воздуха следует принять максимально возможными. Для летнего режима будут приняты параметры воздуха на космодроме «Байконур», для зимнего – на космодроме «Плесецк». Данные параметры воздуха для летнего и зимнего режимов приведены в таблице.

Таблица.

Параметры наружного воздуха

|

Параметр |

Значение |

|

|

Летний режим |

Зимний режим |

|

|

|

+ 50 |

- 50 |

|

φ, % |

10 |

100 |

Для расчёта примем, что объём приточного воздуха А составляет 100 %.

Внутри термостатируемого объекта может находиться электрооборудование, которое также будет выделять дополнительное тепло. Примем количество выделяемого тепла ![]() равным 616 ккал/ч [2, с. 25].

равным 616 ккал/ч [2, с. 25].

Для расчёта зимнего режима термостатирования примем отсутствие источника внутреннего тепла.

Примем, что элементы системы термостатирования внутри летательного аппарата хорошо изолированы.

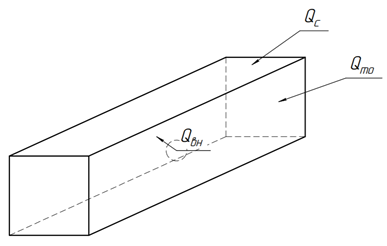

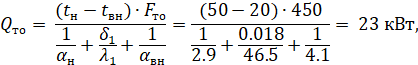

Рисунок 1. Схема теплообмена летнего режима термостатирования

Расчёт мощности системы термостатирования для летнего режима представлен на рисунке 1.

где: ![]() – теплоприток от внутреннего источника тепла;

– теплоприток от внутреннего источника тепла;

![]() – теплоприток от солнечного излучения (идёт через верхнюю стенку (крышу) и 2 боковые стенки);

– теплоприток от солнечного излучения (идёт через верхнюю стенку (крышу) и 2 боковые стенки);

![]() – теплоприток от теплообмена через стенку (идёт через все стенки вагона).

– теплоприток от теплообмена через стенку (идёт через все стенки вагона).

![]() = 616 ккал/ч = 0.72 кВт

= 616 ккал/ч = 0.72 кВт

где: ![]() ,

, ![]() – коэффициент теплооотдачи наружного и внутреннего воздуха соответственно;

– коэффициент теплооотдачи наружного и внутреннего воздуха соответственно;

![]() – коэффициент теплопроводности через стенку;

– коэффициент теплопроводности через стенку;

![]() – толщина стенки;

– толщина стенки;

![]() – температура наружного воздуха;

– температура наружного воздуха;

![]() – температура внутреннего воздуха;

– температура внутреннего воздуха;

![]() – площадь лучистого теплообмена.

– площадь лучистого теплообмена.

где: h – угол подъема солнца над горизонтом;

р – прозрачность атмосферы;

![]() – площадь теплообмена за счёт солнечного излучения.

– площадь теплообмена за счёт солнечного излучения.

Составим уравнение теплового баланса:

![]()

Так как ΔQ > 0, следовательно, лишнее тепло необходимо отводить.

Учитывая ограничения по массе и габаритам холодильной машины, которые накладываются летательным аппаратом, использование компрессионной холодильной машины не целесообразно. В настоящее время в авиационной технике всё больше используются охладители, работа которых основана на принципе Пельтье [5, c. 11].

Для оценки массы холодильной машины необходимой холодопроизводительности рассчитаем массу эквивалентного количества элементов Пельтье модели TEC1-12706 мощностью 53 Вт, массой 20 г (максимальная разница температур с окружающей средой 68°С):

![]()

где: ![]() – масса эквивалентного количества элементов Пельтье;

– масса эквивалентного количества элементов Пельтье;

![]() – мощность одного элемента Пельтье;

– мощность одного элемента Пельтье;

![]() – масса одного элемента Пельтье.

– масса одного элемента Пельтье.

Уменьшение массы и, соответственно, увеличение мощности этих элементов возможно за счёт изменения материала теплоперехода. Наиболее используемым является оксид алюминия Al2O3 с теплопроводностью 25 Вт/(м·К). Его возможно заменить на нитрид алюминия AlN с теплопроводностью 180 Вт/(м·К), однако это приведёт к существенному удорожанию холодопроизводящего элемента.

Ещё одним недостатком является увеличение потребной мощности холодильной установки на 80%. Отсюда получим:

![]()

Так как элементы Пельтье представляют собой достаточно тонкие пластины, то при оптимальном их размещении их размерами можно пренебречь.

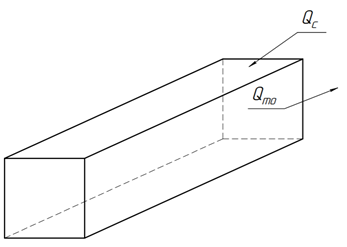

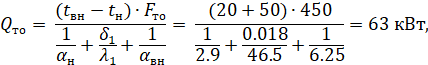

Расчёт мощности системы термостатирования для зимнего режима представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема теплообмена зимнего режима термостатирования

![]() – теплоприток от солнечного излучения (идёт через верхнюю стенку (крышу) и 2 боковые стенки);

– теплоприток от солнечного излучения (идёт через верхнюю стенку (крышу) и 2 боковые стенки);

![]() – теплоприток от теплообмена через стенку (идёт через все стенки вагона).

– теплоприток от теплообмена через стенку (идёт через все стенки вагона).

где: ![]() ,

, ![]() – коэффициент теплооотдачи наружного и внутреннего воздуха соответственно;

– коэффициент теплооотдачи наружного и внутреннего воздуха соответственно;

![]() – коэффициент теплопроводности через стенку;

– коэффициент теплопроводности через стенку;

![]() – толщина стенки;

– толщина стенки;

![]() – температура наружного воздуха;

– температура наружного воздуха;

![]() – температура внутреннего воздуха;

– температура внутреннего воздуха;

![]() – площадь лучистого теплообмена.

– площадь лучистого теплообмена.

![]()

Составим уравнение теплового баланса:

![]()

Так как ΔQ < 0, следовательно, недостающее тепло необходимо подводить.

Анализ результатов расчёта. Так как ![]() при летнем режиме по модулю больше, чем ΔQ при зимнем режиме, то за

при летнем режиме по модулю больше, чем ΔQ при зимнем режиме, то за ![]() примем

примем ![]() .

.

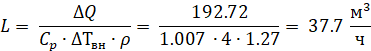

Рассчитанная ![]() представляет собой потребляемую мощность холодильной машины. Также необходимо учесть мощность воздушного насоса. Для этого найдём объёмный расход воздуха при летнем режиме [3, c 63].

представляет собой потребляемую мощность холодильной машины. Также необходимо учесть мощность воздушного насоса. Для этого найдём объёмный расход воздуха при летнем режиме [3, c 63].

Выберем эквивалентное количество воздушных насосов с максимальным расходом 2098 м3/ч. Тогда эквивалентная мощность составит:

![]()

Максимальная потребная мощность системы термостатирования:

![]()

Выбор метода обеспечения электроэнергии для термостатирования.

Вагон-дизель-электростанция предназначен для выработки электроэнергии для питания силовых установок, приборов и системы освещения помещений грузовых вагонов.

В дизельном отделении установлены два дизель-генератора типа ДГМА-75 мощностью 75 кВт каждый, трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 400 В, а также различное вспомогательное оборудование (системы охлаждения дизелей, насосы, преобразователи, баки и др.) [4].

Дизели оборудованы автоматической защитой от аварийного увеличения частоты вращения, от перегрева воды и масла и падения давления в системе смазки.

Для питания стартеров, свечей накала зажигания дизелей, систем освещения, автоматики и контроля имеются аккумуляторные батареи.

Батареи подзаряжают от дизель-генераторной установки, а при неработающих дизель-генераторах — от подвагонного генератора с приводом от колесной пары.

В служебном помещении находятся силовые щиты с распределительными устройствами и приборами автоматики и контроля температуры.

Передача электроэнергии к силовым установкам и всем приборам грузовых вагонов секции производится по подвагонным магистралям и междувагонными соединениями со штепсельными разъемами.

Исходя из максимальной мощности одного вагона дизель-электростанции в 150 кВт, для обеспечения энергией системы термостатирования в составе поезда необходимо предусмотреть 3 таких вагона.

Электрифицированные участки железных дорог оборудованы контактными сетями. В России это сети постоянного тока с напряжением 3 кВ и сети переменного тока с напряжением 30 кВ.

Питание от таких сетей обеспечивается с помощью токоприёмников. Уровень напряжения на токоприемнике а должен быть не менее 21 кВ при переменном токе, 2,7 кВ при постоянном токе и не более 29 кВ при переменном токе и 4 кВ при постоянном токе.

Контактные сети рассчитаны на мощность до нескольких тысяч кВт.

Недостатком использования питания от контактной сети является то, что не все железные дороги на данный момент электрифицированы. Следовательно, использование этого метода ограничено электрификацией ЖД-путей.

Сопоставляя карты ЖД путей и их электрификации, можно сделать вывод о целесообразности использования токоприёмников в качестве основного источника питания системы термостатирования и зарядки летательного аппарата после полёта.

Железные дороги, идущие до космодромов Плесецк и Восточный электрифицированы по системе переменного тока, что позволяет не использовать вагоны дизель-электростанции для питания систем транспортного модуля.

При движении на космодром Капустин Яр присутствует не электрифицированный участок железной дороги протяжённостью 75 км. Учитывая данные о мощности аккумуляторов и дальности полёта транспортного модуля, можно сделать вывод, что при оптимизации энергопотребления систем и массе груза ниже предельного значения возможно перемещение летательного аппарата с грузом до космодрома с последующей зарядкой на космодроме Капустин Яр. Это также позволит не использовать вагоны дизель-генераторы, а также использовать электровозы в качестве локомотивов вместо дизельных локомотивов.

Участки путей из России в Казахстан не электрифицированы, поэтому на пути по железной дороге Казахстана до космодрома Байконур необходимо использовать вагоны дизель-электростанции, а также дизельные локомотивы.

В ходе расчёта было определено максимальное энергопотребление системы термостатирования, максимальная потребная мощность ![]() составила 354 кВт.

составила 354 кВт.

Данная мощность может быть обеспечена только контактными сетями на пути до космодромов Плесецк и Восточный, контактными сетями и тремя вагонами дизель-электростанциями мощностью 150 кВт каждый на не электрифицированных участках ЖД-путей на пути до космодромов Байконур и Капустин Яр.

Снижение энергозатрат на обеспечение питания системы термостатирования и других систем транспортного модуля возможно за счёт оптимизации энергопотребления этих систем. Задача оптимизации энергопотребления, подбора и разработки оборудования и элементов системы термостатирования будет решена в следующей работе.