ПРИМЕНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ БЮРО

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №34(343)

Рубрика: Технические науки

Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №34(343)

ПРИМЕНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ БЮРО

THE USE OF VISUAL PROGRAMMING IN ARCHITECTURAL DESIGN BASED ON THE EXPERIENCE OF MODERN RUSSIAN BUREAUS

Maksimova Ekaterina Viktorovna

Master's student, Moscow Architectural Institute (State Academy), Russia, Moscow

Stamenkovic Milan Zoranovich

Member of the Union of Moscow Architects Associate professor, Department of Information Technologies in Architecture, Moscow Architectural Institute (State Academy), Russia, Moscow

Аннотация. В статье раскрываются понятия параметризм и визуальальное программирование в контексте архитектурного проектирования. Рассматриваются примеры применения методов визуального программирования в отечественной архитектурной практике. Путем интервьюирования нескольких архитектурных бюро представлена информация о интеграции данных методов в проектный процесс.

Abstract. This article explores the concepts of parametricism and visual programming in the context of architectural design. Examples of the application of visual programming methods in Russian architectural practice are examined. Interviews with several architectural firms provide information on the integration of these methods into the design process.

Ключевые слова: параметрическое проектирование, вычислительное проектирование, визуальное программирование, Grasshopper, алгоритмическое проектирование, Российские архитектурные бюро.

Keywords: parametric design, computational design, visual programming, Grasshopper, algorithmic design, Russian architectural bureaus.

На рубеже 1990-2000-х годов в сфере архитектурного проектирования, благодаря внедрению методов параметрического и вычислительного проектирования, начался процесс глобальных изменений. Этот сдвиг обозначил переход от статичного, предопределенного моделирования к процессуально-ориентированному подходу, где архитектурная форма понимается как результат работы вычислительного алгоритма.

Первоначально доступные только определенному кругу специалистов, владеющих специфическими языками программирования, с появлением сред визуального программирования эти методы начали широко применяться в странах западной Европы и США. Одним из основных событий в этом процессе стал выход в 2007 году разработанного Дэвидом Руттеном (при поддержке Robert McNeel & Associates) плагина Grasshopper для программы 3D моделирования Rhinoceros. Позднее аналогичные принципы программирования были реализованы в плагине Dynamo для Autodesk Revit.

Концепция любой среды визуального программирования заключается в разработанном графическом интерфейсе, где пользователь оперирует нодами (узлами), представляющими параметры или функции, соединяя их в логические цепочки для построения алгоритмов. Это позволило проектировщикам создавать собственные вычислительные инструменты и уникальные параметрические модели, не обладая глубокими знаниями специфических языков программирования.

Новые технологии подкрепили и утвердили идеи Параметризма - течения, теоретиком которого является Патрик Шумахер. «Параметризм - зрелый стиль. Долгое время внутри архитектурного авангардистского сообщества шел разговор о “непрерывном дифференцировании”, управлении версиями, итеративной и массовой застройке и т.д..» [3, 14]. Внедрение параметрического подхода привело к некоторым принципиальным изменениям:

Анализ и оптимизация: Большая часть рутинных процессов, таких как анализ инсоляции, ветровых нагрузок, расчет плотности застройки, объемов материалов и многое другое, стало автоматизированным вычислением.

Формообразование и вариативность: Новые методы позволили генерировать и анализировать множество подвариантов в короткие сроки, что кардинально расширило возможности поиска новых форм.

Рост сложности: Архитекторы получили возможность точно и быстро работать с геометрией высокой степени сложности, создавая адаптивные и нелинейные архитектурные системы.

Итогом процесса внедрения принципов параметризма и разработки сред визуального программирования стало изменение самой сути проектного мышления, сместив фокус с создания конечного объекта на проектирование логики построения процесса создания этого объекта.

Рассмотрим более подробно процесс работы со средами визуального программирования на примере плагина Grasshopper. Работа с Grasshopper основана на манипуляции двумя типами объектов-нодов:

-параметрами (контейнеры для данных: чисел, геометрии, цветов) и

-компонентами (функции и операции над данными, аналитические инструменты).

Алгоритм строится линейно, по принципу потока данных слева направо, где выходы одних компонентов соединяются «проводами» с входами других, формируя этот алгоритм. Алгоритм выступает как «геном» объекта, определяющий правила его генерации, его возможности и ограничения.

Логика подхода раскрывается через два свойства:

1. Линейность — последовательное выполнение операций для достижения ожидаемого результата.

2. Модульность — группировка функций в универсальные блоки (модули), которые можно применять в разных алгоритмах иных проектов.

Результатом работы алгоритма является множество вариантов проекта, созданных по заданным критериям, что предоставляет возможности для адаптации и поиска оптимальных решений.

В основе проектирования с применением методов визуального программирования лежит параметризация всех данных и элементов проекта.

Параметризация — это процесс, при котором каждый элемент проекта (положение точек и геометрии, размер, форма, угол и т.д.) определяется не как фиксированное значение, а как переменная, логически или математически зависимая от других элементов алгоритма.

Чем это важно:

- Модель становится "живой". Проектировщик работает не с конечным объектом, а с логикой его создания. Каждое изменение любого параметра (например, этажности здания или контура этажа) ведет к автоматической перестройке всей связанной геометрии.

- Алгоритм в Grasshopper создает логику построения формы. На любом этапе проектирования можно скорректировать любой параметр, не разрушая всю модель и не начиная работу заново, как при работе с классическими методами моделирования.

Что это дает:

- Итеративный поиск: Способность создавать множество вариантов проекта, подбирая необходимые параметры, с последующим отбором оптимального.

- Прямая связь с аналитическими инструментами (расчет инсоляции, ветровых нагрузок и т.д.), которые позволяют автоматически корректировать результат.

- Возможность проектировать и контролировать уникальные геометрические построения (фасады, нелинейные структуры), где каждый элемент подчинен общей логике алгоритма.

- Возможности настройки алгоритма на автоматическую генерацию чертежей и спецификации с высокой степенью точности.

- Экспериментальные процессы, при которых архитектор задает правила и ограничения, а алгоритм создает варианты форм, которые могли бы остаться за пределами осознания при традиционных методах проектирования.

Мировая архитектура уже давно идет по пути параметризма, что существенно трансформирует облик и проектные процессы современной архитектуры (всем известные проекты мировых бюро ZHA или MAD). Российские примеры, подобно «Фили Тауэр» (ADM) или МФЦ Грани (Институт территориального развития), демонстрируют пока еще переходный этап — от декоративной «оболочки» к комплексному параметризму, что представляет живой интерес для изучения.

Основная цель этой статьи - показать, как методы визуального программирования, на примере работы с Grasshopper, встраиваются в проектные процессы современных Российских бюро, какие методы применяют и с какими сложностями сталкиваются. Мы не просто фиксируем факт использования технологии, а исследуем профессиональный вызов — как архитекторы адаптируют параметрические методы для решения конкретных задач: от генерации сложной формы до оптимизации проектных решений.

Для демонстрации факта применения методов визуального программирования в Российской архитектурной практике было проведено несколько интервью с представителями ведущих отечественных архитектурных бюро.

Интервью 1.

Евгений Железко - главный архитектор бюро Крупный план (Москва).

- На каких стадиях вы используете Rhinoceros+Grasshopper?

- Rhino / Grasshopper мы используем для следующих задач, как правило:

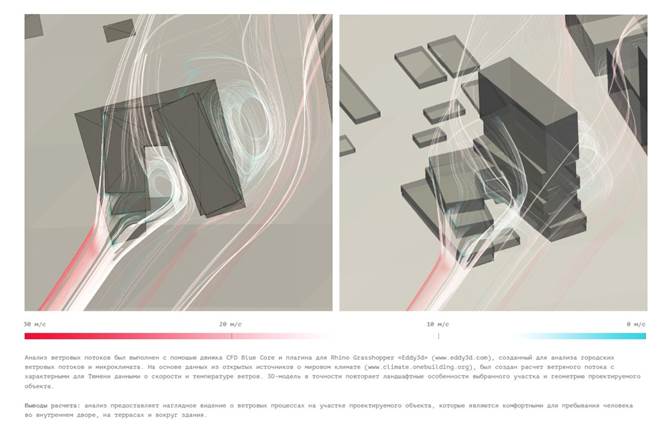

1. Аналитика - к примеру анализ ветровых потоков или анализ визуальных характеристик.

Рисунок 1. Пример анализа ветровых нагрузок, проект Бюро KPLN

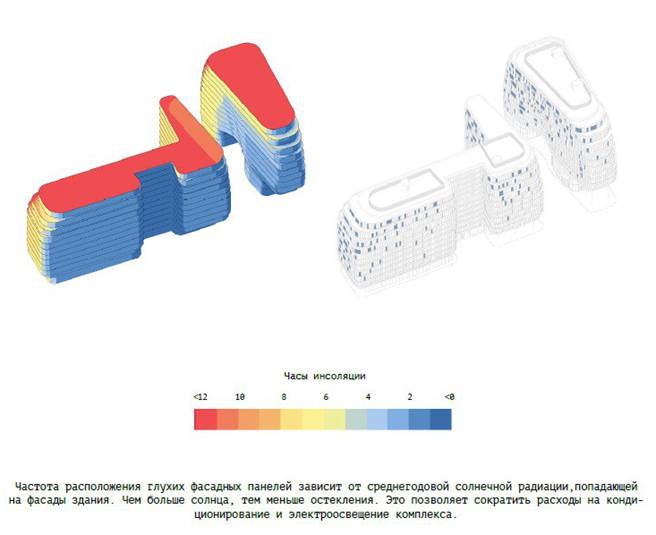

2. Генеративное проектирование - к примеру, была задача чтобы на фасаде частота расположение глухих панелей зависела от инсоляции.

Рисунок 2. Пример концептуального решения фасадов, опирающегося на анализ инсоляции, проект Бюро KPLN

Рисунок 3. Визуализация концептуального решения фасадов, проект Бюро KPLN.

3. Моделирование фасадов сложной формы:

Рисунок 4. Визуализация, проект Бюро KPLN.

Рисунок 5. Визуализация, проект Бюро KPLN

2. А вот тут сама форма как придумалась? Был эскиз и его перенесли в Rhino или сразу искали форму?

- Сразу в Rhino искали форму. Этот объект прошёл экспертизу и будет строиться.

3. Если форма была в Rhino изначально, то после в какой программе разрабатывается проектная документация?

- Мы оболочку сделали в Rhino и подгрузили в Revit. Планировки и оформление документации в Revit. Cейчас хорошо проработали связь Rhino-Revit через RhinoInside. Оболочку можно гибко обновлять. Приняли решение детализировать фасады в Grasshopper и также подгружать в Revit.

Интервью 2.

Миронова Елена Юрьевна - главный архитектор Института Территориального Развития (СбП).

1. С чего начинается проект? Как раскрывается идея? Через ручные эскизы, коллажи, референсы или сразу массинг в каких-то программах (в каких)? Можно на примере какого-то конкретного объекта, если это удобно. Либо в общем усредненный вариант.

- Проект начинается с анализа информации из ТЗ и других исходных данных: внешних ограничений в виде ПЗЗ, границ участка, окружающей застройки, нормативов, исторически сложившегося контекста. Иногда в качестве исходных данных мы получаем частично выполненный проект. Его тоже нужно проанализировать. Затем начинаются поиски решений. Эскиз от руки используется для быстрой генерации идей или во время общения в команде.

Более точные эскизы мы делаем в AutoCAD – так можно произвести первичный анализ идеи на соответствие ТЗ. Затем массинг, чаще всего в SketchUp – так мы проверяем комфортность среды и визуальный анализ видовых точек.

После мы проводим анализ инсоляции и планировок на соответствие ТЗ в Rhino Grasshopper. Идеи уточняются.

На основе этих идей создается концептуальная 3D-схема эскиза застройки с типизацией по фасадным решениям (акцент, нюанс и фоновая застройка) с ориентировочной этажностью. Вариантов на данном этапе может быть несколько. Референсы чаще всего используются для быстрой визуализации идеи в момент обсуждения.

2. Как дальше происходит доработка проекта? Какие условно стадии проработки существуют? Например: эскиз, массинг, планировки и т.д. до завершения проекта. Как подбираются программы для работы на разных стадиях? Это личное предпочтение сотрудника или на уровне компании?

- Когда есть несколько жизнеспособных идей, начинается их более детальная проработка. Тут мы подключаем Revit для подбора и адаптации планировок из библиотеки компании и делаем фасады в SketchUp: уточняем силуэты, строим язык фасадных сеток, ищем пропорции, в которых его применять. Проверяем фасады на возможность соответствия планировкам Revit + SketchUp, а также эскиз на инсоляцию в Rhino Grasshopper. Если выбранный язык или идея подразумевает фасад, построенный на базе динамической сетки или с использованием параметрических элементов используем Rhino Grasshopper с последующим импортом в SketchUp.

Проектирование — это итеративный процесс. Вышеописанные шаги, являются частью одной итерации. Таких итераций как правило несколько.

После полного согласования эскиза на дальнейших стадиях в основном используем Revit.

Выбранные инструменты – плод совместного решения. Если кто-либо решит использовать Revit для поиска фасадных решений, он не встретит никаких препятствий, в случае если работает над фасадами один. В противном случае нужно будет договариваться с коллегами и обосновывать свои решения.

3. Как начали работать в Grasshopper?

- Компания поддерживает личные инициативы по обучению новым программам и плагинам. Так было и с Grasshopper. Сейчас Grasshopper активно применяется на эскизных стадиях в аналитических целях, либо для построения отдельных элементов зданий.

Что касается будущего: мы планируем развивать существующие скрипты, искать подходы для генерирования качественных планировок и комфортной среды, а также пути оптимизации рутинных задач.

4. Есть ли у компании еще реализованные объекты с применением Grasshopper? Названия, короткое описание – что посчитаете нужным.

- На данный момент все проекты компании реализуются с применением Grasshopper, так как на эскизных стадиях мы проверяем инсоляцию и квартирографию с помощью скриптов в этой программе.

5. Расскажите, пожалуйста, про объект МФК GRANI. Какие программы применялись, в чем была концепция? Как развивался проект - например: ручной эскиз, модель в Rhino+Grasshopper, рабочая документация в Revit. Какие сложности возникли при проектировании?

- ГРАНИ. Большая Зеленина, 24. Многофункциональный комплекс расположен в Петроградском районе на территории бывшей фабрики платочно-вязальных изделий товарищества «Конради и Энгель» период рубежа 19-20 вв. и экспериментального завода счетных машин советского периода. МФК включает апартаменты, офисы, фитнес комплекс, паркинг, кафе и рестораны.

Рисунок 6. МФК GRANI, проект Института Территориального Развития

Концепция Комплекса формировалась с учетом сохраняемых зданий и плотной внутриквартальной застройки. При реконструкции исторических зданий было важно показать нюанс старого и нового. Для корпуса на Б. Зеленина - поправить пропорции и максимально увязать с контекстом улицы. В концепции дворового корпуса, на этапе аналитики инсоляции, сгенерированная машиной поверхность кровли мягко вписалась в планировочную ткань квартала. Активные скатные кровли и характерная линия карниза - стали основой архитектурного приема корпуса Апартаментов.

Данный проект - хороший пример синтеза человека и машины, когда с помощью параметрического анализа было найдено концептуальное и эффективное решение.

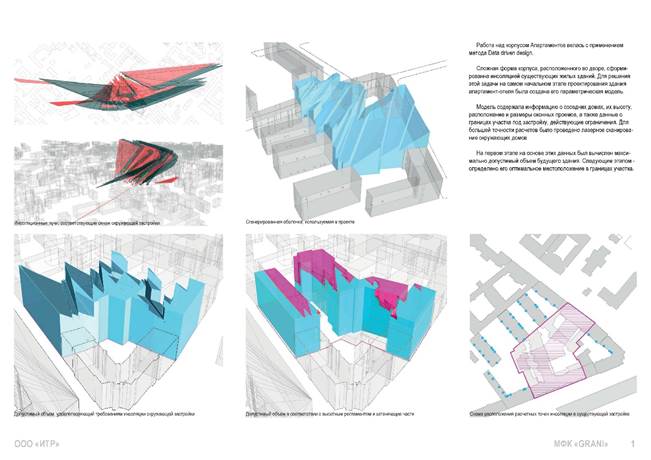

Корпус 3. Корпус Апартаментов является удачным примером работы с исторической тканью с помощью Data driven design, когда параметрика была использована как инструмент системного, аналитического проектирования, а не просто работа с дизайном поверхности.

Сложная кровля корпуса была выстроена при помощи параметрического анализа затеняющего влияния на окружающую застройку.

Рисунок 7. МФК GRANI, проект Института Территориального Развития

Проектирование объема этого корпуса можно сравнить с работой скульптора. Полученная масса на этапе анализа инсоляционных коридоров аналогична каменной глыбе, отобранной для работы над будущей скульптурой. Дальше архитектору остается отсечь лишнюю массу и организовать внутренние коммуникации и связи.

Сгенерированная машиной оболочка позволила мягко интегрировать новый объем в существующую ткань квартала и создать разнообразие неповторяемых интерьерных пространств апартаментов. Скаты кровли под разными углами пересекают объем корпуса со второго по восьмой этажи.

На фоне акцентной скатной кровли фасады корпуса выполнены в простой и лаконичной стилистике. Объем воспринимается как «кусок сахарной головы» пронизанный сеткой проемов и витражей.

Концепция преломляющихся плоскостей также реализована в благоустройстве дворовой территории. Участки мощения плавно переходят в слопы газона и по сетке пешеходных связей разрезаются четкими вертикальными плоскостями картена.

В конструктивной части проекта реализована сложнейшая задача устройства двухуровнего подземного паркинга глубиной 8 метров в условиях плотной исторической застройки. Для сохранения существующей застройки осуществлена пересадка части зданий на сваи посекционного вдавливания; выполнены технологические отсечные стены из бурокасательных свай для снижения вибраций. Для возведения подземной части применена технология Top-down. Сложные формы покрытия реализованы с применением монолитного железобетона.

Реализация этого проекта стала возможна благодаря работе всей нашей команды в BIM, используя инструменты визуального программирования и параметрического моделирования.

Объективно этот проект можно назвать многогранным и визуально, и функционально и технически.

Рисунок 8. МФК GRANI, проект Института Территориального Развития

Как показывают данные интервью, Grasshopper активно применяется архитекторами на разных стадиях проектирования. На данный момент Grasshopper является инструментом для относительно небольшой группы ведущих бюро (Бюро KPLN, ТПО ПРАЙД, АТРИУМ, ADM, Blank Architects, Институт территориального развития и другие), которые задают тренд. В массовой проектной практике (особенно в регионах) он все еще остается экзотикой и используется фрагментарно, в основном для решения конкретных задач (сложный фасад).

Можно выделить ряд сложностей, с которыми сталкиваются проектировщики:

- Рынок: Основной объем строительства в России ориентирован на типовые и экономичные решения. Заказчики часто не готовы финансировать и закладывать время на сложные параметрические исследования, видя в них излишнюю «архитектурную экзотику», а не инструмент оптимизации.

- Нехватка специалистов: Существует разрыв между небольшим числом высококвалифицированных специалистов, работающих в Grasshopper в ведущих бюро и массой архитекторов, работающих в классической парадигме (AutoCAD, Revit).

- Внедрение Grasshopper — это не просто покупка лицензии Rhino (что в силу санкций стало еще и невозможным). Это инвестиции в переобучение сотрудников, в мощное аппаратное обеспечение и, что самое главное, время на разработку и отладку алгоритмов, что конфликтует с жесткими сроками многих проектов.

- Как показало исследование, во многих проектах Grasshopper используется лишь на этапе концепции или для разработки фасада, но не интегрируется в сквозной BIM-процесс. Это создает «цифровой шов»: сложная параметрическая модель затем вручную пересобирается в Revit для рабочего проектирования, теряя все преимущества адаптивности.

- Появление таких объектов, как «Фили Тауэр» (ADM) или «GRANI» (Институт территориального развития), — это главное достижение. Они работают как публичное доказательство для всего рынка: параметрическое проектирование в России не только возможно, но и дает осязаемый результат — уникальную, технологичную и оптимизированную архитектуру.

- Возникают образовательные курсы, воркшопы и конференции, посвященные вычислительному проектированию. Ведущие вузы (МАРХИ, СПбГАСУ) начинают внедрять Grasshopper в учебные программы, что готовит новое поколение архитекторов, для которых этот инструмент станет естественным.

Несмотря на объективные сложности — консервативность рынка, кадровый дефицит и высокий порог входа — российские архитектурные бюро уверенно осваивают методы визуального программирования. От точечного применения для создания сложных фасадов проектировщики переходят к комплексной интеграции методов визуального программирования, о чём свидетельствуют реализованные проекты, о которых рассказано в данной статье.