МОДЕЛЬ Э. ШЕЙНА И ЕЕ ПРИМЕНИМОСТЬ В ИССЛЕДОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)

Конференция: C Международная научно-практическая конференция «Научный форум: экономика и менеджмент»

Секция: Менеджмент

C Международная научно-практическая конференция «Научный форум: экономика и менеджмент»

МОДЕЛЬ Э. ШЕЙНА И ЕЕ ПРИМЕНИМОСТЬ В ИССЛЕДОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)

E. SHEIN'S MODEL AND ITS APPLICABILITY IN THE STUDY OF CORPORATE CULTURE OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KARELIA)

Fabrikantov Ilia Petrovich

Student at the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Russia, Moscow

Аннотация. В статье обосновывается применимость модели организационной культуры Эдгара Шейна для анализа региональной корпоративной культуры на примере Республики Карелия. В качестве методов использованы наблюдение, анализ артефактов, контент-анализ документов и сопоставление практик с заявленными ценностями. Показано, что трехуровневая иерархия – артефакты и символы (внешний слой), провозглашаемые ценности (подповерхностный слой) и базовые предположения (глубинный слой) – позволяет системно связать видимые проявления идентичности (официальная символика, языковая среда, материальное и природное наследие, фольклор, институции памяти) с нормами и приоритетами политики (многоязычие, экологическая ответственность, память и солидарность, развитие через образование и ремесла), а также с устойчивыми установками, формируемыми историческим опытом Севера и зависимостью от природных ресурсов. Выявлены ограничения переноса модели на региональный уровень, а именно – размытые границы «корпоративности» у региона, мозаика субкультур и акторов, политизация публичных ценностей и риск смешения артефактов с содержанием. Предложены пути частичного нивелирования этих барьеров. Итоговый вывод заключается в том, что модель Шейна выступает эвристической и практико-ориентированной рамкой для диагностики и согласования культурной политики региона, но требует осторожной интерпретации и явного обозначения границ валидности результатов.

Abstract. The article substantiates the applicability of Edgar Schein's model of organizational culture for the analysis of regional corporate culture on the example of the Republic of Karelia. The methods used include observation, artifact analysis, content analysis of documents, and comparison of practices with stated values. It is shown that a three-level hierarchy – artifacts and symbols (the outer layer), proclaimed values (the subsurface layer) and basic assumptions (the deep layer) - makes it possible to systematically link visible manifestations of identity (official symbols, linguistic environment, material and natural heritage, folklore, memory institutions) with norms and policy priorities (multilingualism, environmental responsibility, memory and solidarity, development through education and crafts), as well as with sustainable attitudes shaped by the historical experience of the North and dependence on natural resources. The limitations of transferring the model to the regional level are revealed, namely, the blurred boundaries of "corporatism" in the region, the mosaic of subcultures and actors, the politicization of public values and the risk of mixing artifacts with content. Ways of partially leveling these barriers are proposed. The final conclusion is that the Shane model acts as a heuristic and practice-oriented framework for diagnosing and coordinating the cultural policy of the region, but requires careful interpretation and explicit identification of the boundaries of the validity of the results.

Ключевые слова: Эдгар Шейн, модель организационной культуры, артефакты и символы, провозглашаемые ценности, базовые допущения, региональная идентичность, Республика Карелия

Keywords: Edgar Shein, organizational culture model, artifacts and symbols, proclaimed values, basic assumptions, regional identity, Republic of Karelia

Модель организационной культуры Эдгара Шейна – описательная концепция, которая задаёт порядок сбора данных, их анализа и представления культуры организации. Она ориентирует исследователя на внимательное, качественное изучение проявлений (артефактов) – символов, ритуалов, практик и языка – чтобы через них выйти к скрытым слоям культуры. По мнению Эдгара Шейна, культура организации – это совокупность самостоятельно сформированных или созданных определённой группой людей суждений, которые оказались достаточно эффективными и помогают разрешать проблемы адаптации к внешней и внутренней среде, а далее передаются новым сотрудникам организации в качестве правильного мышления, восприятия относительно отношения к различным проблемам [1, с.12].

Данная модель возникла как ответ на методологическую путаницу начала 1980-х, когда культуру часто сводили к видимым символам и лозунгам, игнорируя глубинные, трудно наблюдаемые основы поведения.

В книге «Организационная культура и лидерство» дается следующее определение организационной культуры: «Культура группы может быть определена как паттерн коллективных базовых представлений, обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность которого оказывается достаточной для того, чтобы считать его ценным и передавать новым членам группы в качестве правильной системы восприятия и рассмотрения названных проблем» [2, с. 31-32].

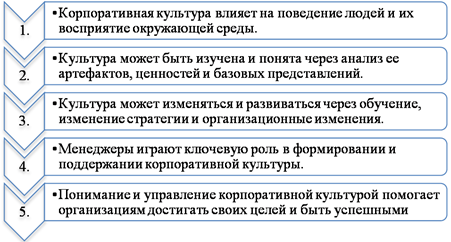

Основные принципы теории Э. Шейна представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Принципы теории Э. Шейна

(составлено автором по [3, с. 51-52])

Иерархическая модель организационной культуры Эдгара Шейна предлагает рассматривать культуру, как систему взаимосвязанных уровней, где видимые проявления опираются на более глубокие значения и, в конечном счете, на неосознаваемые допущения, которые направляют поведение людей и группы в целом. Такой подход помогает не путать внешний антураж с реалиями и даёт последовательный путь диагностики и изменений.

Что включают уровни культуры по Шейну? В его иерархии культура напоминает луковицу со слоями: внешний, подповерхностный и глубинный. Чем ближе к центру, тем устойчивее установки и тем сложнее их сдвинуть (рисунок 2).

Внешний слой – это артефакты и символы: предметная среда, язык, ритуалы, истории, визуальный стиль. Эти элементы заметны сразу и относительно легко корректируются – их можно переработать, обновить, адаптировать под новые задачи, не затрагивая оснований культуры. Однако сами по себе они лишь указывают на более глубокие смыслы. Под поверхностью располагаются ценности – декларации и нормы, которые организация называет своими ориентирующими принципами. Здесь же часто формируется «пантеон» героев компании – людей, чьи поступки становятся образцами и чьи решения служат эталоном для подражания.

Рисунок 2. Уровни модели организационной культуры по Шейну

(составлено автором)

Ценности уже труднее изменить, чем артефакты, но при согласованных действиях лидеров, через подбор, обучение и систему поощрений, они поддаются пересборке. В центре луковицы находятся базовые предположения. Это глубинные представления о том, как устроен мир, какова природа человека, что такое время и качество, на чем держится успех и что означает риск. Эти предположения редко проговариваются, они проявляются в устойчивых шаблонах поведения и выборе приоритетов, особенно в кризисах. Именно потому влияние на этот уровень требует длительной совместной практики, последовательности лидеров и подтверждения новых смыслов реальными решениями и результатами [2, c. 36].

Попробуем данные уровни перенести на уровень региона, а именно на Республику Карелия.

Во внешнем слое находятся все видимые признаки идентичности региона – артефакты и символы, которые легко распознать и описать. Это официальная символика (флаг, герб, гимн) и языковая среда с присутствием карельского, вепсского и финского наряду с русским в топонимике, вывесках и публичных коммуникациях. Это материальные следы истории и ремёсел: деревянное зодчество с ансамблями вроде Кижского Погоста, современные скульптуры на набережной Петрозаводска, каменная архитектура и изделия из мрамора и диабазов Русскеалы, уникальные вещи из карельской берёзы как узнаваемый товарный знак. Это природные символы – озёра Ладожское и Онежское, водопад Кивач, островные ландшафты, – которые закрепляются в фотографиях, сувенирной продукции, туристических маршрутах и брендинге территории. Это фольклорные и музыкальные артефакты: звучание кантеле, рунопение, сюжеты «Калевалы», праздники и фестивали, которые создают ритуальный календарь и визуально-праздничный слой культуры. Это и повседневные практики и вкусы – карельские калитки, рыбные и ягодные блюда, локальный дизайн упаковки и атрибутика, – через которые идентичность проявляется в быту. И, наконец, институциональные носители памяти и знания: музеи, заповедники, университеты, издательские проекты, формирующие «витрину» региона для жителей и гостей.

На этот внешний слой можно воздействовать сравнительно быстро и разнообразными инструментами. Изменяются стандарты визуальной коммуникации, айдентика и навигация в городах; обновляются публичные пространства через программирование событий, кураторские проекты и размещение новой скульптуры; усиливается присутствие локальных языков на указателях, в медиа и образовании; поддерживаются ремёсла и гастрономия грантами, конкурсами и сертификацией, чтобы артефакты становились экономически жизнеспособными; развиваются туристические маршруты и цифровые платформы, которые упаковывают природные и культурные символы в понятные форматы для аудитории. Переосмысление наследия – от реставрации деревянных ансамблей до современного дизайна на основе карельского орнамента – помогает соединять традицию с актуальными практиками.

При этом важно помнить про ограничения: смена артефактов без опоры на провозглашаемые ценности и базовые допущения даёт поверхностный эффект и может превращаться в декоративный «фольклоризм». Чтобы внешние изменения закрепились, их стоит сопровождать последовательной политикой отбора и поощрения проектов, вовлечением профессиональных сообществ и жителей, прозрачными решениями в кризисных ситуациях, которые подтверждают подлинные приоритеты региона. Тогда корректировка артефактов и символов становится не косметикой, а осмысленной работой на идентичность и развитие.

Второй (подповерхностный) слой в модели – это провозглашаемые ценности: формулировки о том, «как у нас принято», которые задают ориентиры действий и служат мостом между видимыми артефактами и глубинными допущениями.

Применительно к Республике Карелия этот слой проявляется в стратегиях развития, региональных программах, публичных заявлениях лидеров, образовательных стандартах, культурной политике и повседневном административном выборе при распределении ресурсов.

Содержательно ценности Карелии вращаются вокруг нескольких тем. Во-первых, это сохранение культурного многоязычия и уважение к коренным народам – поддержка карельского, вепсского и финского языков, забота о фольклоре, рунопении, кантеле, традиционных промыслах и локальной топонимике.

Во-вторых, бережное отношение к природе и ландшафтам Севера – акцент на заповедниках, устойчивом туризме, экологическом образовании, контроле антропогенных нагрузок на акватории Онежского и Ладожского озёр, лесоуправлении.

В-третьих, память и солидарность – уважение к историческому опыту региона, местам памяти, признание роли труда и общинной взаимопомощи в суровых северных условиях.

Наконец, развитие через образование, ремёсла и современное творчество – поддержка школ, вузов, музейных программ, ремесленных артельных моделей и современных форматов – фестивалей, арт-резиденций, креативных индустрий.

Как распознать, что ценности действительно работают, а не остаются лозунгами? В логике Шейна надо смотреть, куда направляются бюджеты и внимание, как поступают лидеры и институты в «пограничных» ситуациях. Если заявлено «природа – прежде всего», это должно быть видно в экологических ограничениях для застройки, в практиках обращения с отходами, в приоритетах особо охраняемых природных территорий. Если провозглашается «многоязычие», оно подтверждается учебными программами, двуязычной навигацией, грантами на издания и медиапроекты. Если говорится о «солидарности», это проявляется в поддержке местных сообществ, в добровольчестве, в устойчивой сети НКО и культурных центров.

Возможны и сложности. Например, между ускоренным освоением территорий и экологической ответственностью, между массовым туризмом и сохранением тишины и аутентичности. Именно на уровне ценностей эти конфликты сначала формулируются и пытаются уравновеситься через правила, стандарты и договорённости.

Воздействовать на ценностный слой можно, хотя это труднее и дольше, чем обновлять артефакты. Работают согласованные «механизмы встраивания», о которых пишет Шейн – последовательные сигналы лидеров, совпадающие слова и действия; закрепление ценностей в нормативных актах и стратегиях; настройка стимулов – грантов, конкурсов, премий, закупок – под нужные ориентиры; изменение образовательных программ и подготовки кадров; создание ритуалов и событий, где ценности проживаются, а не только озвучиваются; публичная реакция на кризисы, демонстрирующая реальные приоритеты.

Например, если цель – укрепить ценность многоязычия, она поддерживается не только фестивалем, но и стабильным финансированием языковых курсов, подготовкой педагогов, требованиями к двуязычной городской навигации и медийными проектами на карельском и вепсском. Если ключевая ценность – экологическая ответственность, её подтверждают экологическая экспертиза проектов, прозрачные данные мониторинга, очерёдность бюджетов в пользу защиты природы, а также поощрение предпринимателей, внедряющих «зелёные» практики.

Связь с другими уровнями культуры здесь прямая. Артефакты Карелии – от музеев и фестивалей до туристической навигации – должны рассказывать и подкреплять эти ценности, чтобы они становились привычными и разделяемыми. А устойчивость достигается тогда, когда со временем ценности оседают в глубинные допущения: «здесь уважают природу», «здесь говорят и учат на нескольких языках», «здесь успех – это не только рост, но и сохранение». Если же артефакты красивы, но стимулы и решения им противоречат, ценности останутся на бумаге и не опустятся в «ядро» культуры.

Третий слой в модели представляет собой глубинные, обычно неосознаваемые установки, которые люди принимают как «само собой разумеющееся». Это ответы на фундаментальные вопросы – как устроен мир, каким людям можно доверять, что считать успехом, как относиться ко времени, риску, природе и границам.

В контексте Республики Карелия такие предположения складываются из многовекового опыта жизни на Севере, приграничного взаимодействия, многоязычия и работы с природными ресурсами. Они проявляются не в лозунгах, а в устойчивых паттернах поведения – в том, как принимают решения, распределяют внимание и реагируют на кризисы. Одно из типичных глубинных допущений может звучать как «природа – не фон, а ценность и условие жизни». Отсюда привычка учитывать экосистемные ограничения, осторожность в освоении территорий, особое отношение к воде, лесу, рыбе. Другое – «разные языки и культуры – норма, а не исключение», что формирует практики совместного сосуществования и уважение к карельскому, вепсскому и финскому наряду с русским. Есть и допущение о границе – «приграничность – и возможность, и риск», поэтому устойчивы модели сотрудничества с внешними партнёрами при внимании к безопасности и регуляциям.

В социальной плоскости часто поддерживается мысль «сообщество и взаимопомощь – ключ к выживанию», что проявляется в высокой ценности добровольческих инициатив. В экономике можно заметить установку «устойчивость важнее краткосрочного выигрыша», особенно в сферах, зависящих от природной базы и репутации региона.

Диагностика базовых предположений требует наблюдения за повторяющимися решениями и поведением в пограничных ситуациях. Если в конфликте между быстрым строительством и лесным массивом раз за разом выбирается осторожность и согласования, это указывает на глубинную установку в пользу экосистемной стабильности. Если в кризисе коммуникации не жертвуют многоязычием, а продолжают поддерживать его в школах и медиа, это сигнал, что многоязычие – не только ценность на бумаге, но и часть «ядра». Если при бюджетном дефиците приоритет последовательно отдаётся музеям, заповедникам и образовательным программам, можно говорить о допущении «культура и знание – основа будущего».

Менять базовые предположения сложнее всего, поскольку они держатся не на формулировках, а на совместно прожитом опыте. В логике Шейна сдвиг возможен через серию согласованных практик – длительное и последовательное поведение лидеров, когда слова совпадают с действиями; настройку систем под новые ориентиры – от отбора кадров и обучения до метрик и стимулов; проживание «новой нормы» в ритуалах, событиях и повседневной работе; ясную, публичную реакцию на кризисы, которая демонстрирует реальные приоритеты, а не декоративные жесты.

Если регион хочет, например, углубить допущение «устойчивость важнее краткосрочной выгоды», это потребует не только стратегий и брендинга, но и неизменного выбора в пользу экосистемных ограничений, прозрачного мониторинга, поддержки предпринимателей с «зелёными» практиками, а также готовности отказать в проектах, противоречащих новым основаниям. Со временем такие повторяющиеся решения становятся «естественными», и люди перестают их обсуждать – именно тогда допущение закрепилось.

Связь с верхними слоями прямолинейна – артефакты и провозглашаемые ценности либо подтверждают ядро, либо ему противоречат. Если символика, мероприятия и язык коммуникаций не расходятся с реальными приоритетами и действиями, они помогают предположениям сохраняться и передаваться новым поколениям. Если же возникает постоянное несоответствие, то красивые образы при других практиках – базовые допущения остаются прежними, а внешние изменения воспринимаются как декоративные. Поэтому устойчивые трансформации начинаются не с замены вывесок, а с устойчивого переучивания организации жизни и принятия решений, которые постепенно «перепрошивают» ядро культуры.

Таким образом, модель позволяет системно описать культурный ландшафт региона через три уровня – видимые артефакты и символы (брендинг, ритуалы, городская среда, медиаобраз), провозглашаемые ценности (стратегии, нормативы, публичные заявления, приоритеты бюджетов) и базовые предположения (неявные установки о природе развития, отношении к природе, риску, власти, многоязычию). Дает понятный путь диагностики – от наблюдения наружного слоя к проверке соответствия «слов и дел» и далее к реконструкции глубинных допущений, проявляющихся в повторяющихся решениях и реакции на кризисы. Помогает согласовывать политику и инструменты – соединять культурный брендинг, городскую символику и события с ценностями региональных стратегий и реальными управленческими практиками, чтобы внешние изменения не оставались декоративными. Кроме этого, она удобна для сравнений внутри региона – выявляет субкультуры отраслей, муниципалитетов, профессиональных сообществ и позволяет увидеть, где ценности конфликтуют или взаимно усиливают друг друга.

Однако, применение модели Эдгара Шейна к исследованию корпоративной культуры региона требует осторожной адаптации, потому что сама теория создавалась для относительно целостных организаций с ясными границами, единой системой лидерства и устойчивыми практиками. Регион, напротив, представляет собой сложную экосистему с множеством акторов – органами власти, предприятиями, профессиональными и этнокультурными сообществами, университетами и медиа. В такой среде трудно говорить об одной «корпоративной культуре»: правильнее рассматривать совокупность пересекающихся субкультур и управленческих норм, которые могут вступать в конфликт, конкурировать или, наоборот, взаимно усиливать друг друга. Это сразу задаёт ограничение предметной области – трёхуровневую схему Шейна приходится применять не к «региону в целом», а к отдельным подсистемам, а затем синтезировать результаты.

Методологические сложности связаны, прежде всего, с доступом к глубинной информации. Базовые предположения проявляются в устойчивых решениях и в поведении в «пограничных» ситуациях – кризисах, конфликтах, неожиданных сдвигах. В региональной практике такие эпизоды распределены по разным институциям и редко документируются полно и непротиворечиво. Интервью с руководителями дает нормативную картину и часто воспроизводит официальные ценности, но плохо улавливает неосознаваемые установки. Массовые опросы, в свою очередь, фиксируют мнения и декларируемые нормы, однако почти не «достают» до ядра допущений. В результате исследователь сталкивается с фрагментарностью данных и риском систематических искажений.

Смешение уровней – это ещё одна трудность. Артефакты и символы региона хорошо видимы и активно продуцируются – брендинг территорий, фестивали, городская навигация, медийные кампании. Их соблазнительно принять за объективные индикаторы ценностей или глубинных установок. На практике же они нередко отражают проектные циклы, политические приоритеты текущего периода или требования внешних программ, а не устойчивое «ядро» культуры. Различить «витрину» и содержание помогает сопоставление слов и дел – бюджетов, регуляторных решений и поведения в кризисах. Но и здесь есть ловушка атрибуции – одни и те же решения могут быть продиктованы не культурой, а правовыми рамками, экономикой или федеральной повесткой.

Ограничения самой модели также очень заметны. Сильный фокус Шейна на роли лидеров и «механизмах встраивания» ценностей хорошо работает в организациях, где у центра принятия решений есть инструменты подбора, поощрения и санкций. В регионе центров много, они разноуровневые и не всегда согласованы. Предпосылка относительной стабильности культуры тоже проблематична – политические циклы, рыночные колебания и миграция создают более высокую изменчивость и разрывы между слоями.

Наконец, редукция сложной мозаики субкультур к единой «региональной культуре» чревата упрощением и потерей важных различий – город против села, отраслевые нормы, этнокультурные особенности и поколенческие разрывы.

Интерпретационные и практические риски напрямую вытекают из сказанного. Быстро меняя внешний слой – айдентику, событийную повестку, городскую «витрину» – легко получить косметический эффект без влияния на ценности и тем более на базовые предположения. Попытки «переучить» ядро через коммуникацию, не меняя стимулы, регламенты и реальные решения, как правило, дают кратковременный результат и порождают цинизм у акторов.

Этика и политика тоже накладывают ограничения – доступ к данным, интервью с чиновниками и бизнесом, анализ конфликтных кейсов часто чувствительны, что провоцирует самоцензуру и снижает достоверность материала.

Для частичного преодоления этих ограничений можно картировать ключевые подсистемы региона как отдельные «организации» в логике Шейна и строить многослойный портрет снизу вверх; сочетать этнографические наблюдения, анализ критических инцидентов, документы, бюджетные данные, фокус-группы и кейс-стади; отслеживать динамику во времени, чтобы видеть, опускаются ли заявленные ценности в практику и закрепляются ли в допущениях. Основным принципом остаётся проверка соответствия слов и дел, а также внимание к моментам выбора в условиях неопределённости. Но даже при этих усилиях модель остаётся эвристической рамкой, а не «детектором истины», и требует осторожных выводов с указанием границ валидности результатов.