ОБЗОР НА АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №22(331)

Рубрика: Технические науки

Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №22(331)

ОБЗОР НА АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Аннотация. В данной научно-исследовательской работе рассматриваются современные методы и технологии автоматизированного мониторинга состояния подземных вод. Основное внимание уделено проектированию систем сбора, обработки и анализа данных с использованием Интернета вещей (IoT), нейросетевых моделей и пространственной интерполяции. Представлены подходы к построению оптимальных сетей мониторинга на основе теории энтропии и методов многокритериального принятия решений. В работе проведён обзор современных публикаций (2019–2025 гг.), в которых рассматриваются вопросы прогнозирования уровней и качества подземных вод с применением машинного обучения. Отдельное внимание уделено вопросам информационного моделирования и построения цифровых двойников гидрогеологических процессов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке интеллектуальных систем экологического мониторинга и принятия решений в области водных ресурсов.

Ключевые слова: автоматизированный мониторинг, подземные воды, IoT, нейросети, машинное обучение, пространственная интерполяция, цифровой двойник, интеллектуальные системы, прогнозирование, гидрогеология.

На сегодняшний день проблема устойчивого водоснабжения приобретает всё большую актуальность для Республики Казахстан. По оценкам экспертов, объём водных ресурсов в стране может снизиться с 90 до 76 км³ в год к 2030 году, что создаст дефицит воды на уровне 12–15 км³ ежегодно. Это соответствует примерно 15% от текущих потребностей, что напрямую угрожает социально-экономической стабильности в ряде регионов. В условиях таких вызовов особую значимость приобретает надёжный мониторинг подземных вод, поскольку именно они составляют существенную часть доступных ресурсов. На территории Казахстана разведано более 600 месторождений и участков подземных вод с совокупными запасами порядка 15,83 км³ в год. Однако текущие методы контроля и наблюдения за состоянием водоносных горизонтов зачастую реализуются вручную и характеризуются высокой затратностью, ограниченной точностью и недостаточной оперативностью. Это создаёт потребность в переходе к автоматизированным подходам, основанным на современных технологиях сбора, передачи, обработки и анализа данных. Основной целью автоматизированной системы мониторинга подземных вод является непрерывное, достоверное и оперативное получение информации о параметрах водоносных горизонтов с возможностью дальнейшего анализа и прогнозирования. Построение такой системы основывается на нескольких ключевых принципах:

Модульность – возможность масштабирования и модификации системы за счёт независимых компонентов:

- децентрализация – распределённая архитектура, в которой каждый узел (например, контроллер или сенсорный модуль) может работать автономно;

- интеграция с IoT-технологиями – использование беспроводной передачи данных, удалённого управления и облачных вычислений;

- открытость и расширяемость – поддержка стандартных протоколов (MQTT, HTTP, Modbus и др.), возможность интеграции с другими платформами и системами;

Сбор данных осуществляется микроконтроллерами с интерфейсами аналоговых и цифровых входов. Поддержка различных датчиков (с протоколами 4-20 мА, I2C, UART и др.) позволяет гибко адаптировать систему под конкретную скважину.

Хранение данных может быть реализовано с помощью следующих решений:

- InfluxDB – база данных временных рядов, оптимизированная для IoT;

- PostgreSQL – надёжная реляционная СУБД с возможностью расширения;

1. Методы обработки и анализа данных при оценке уровня грунтовых вод

Методы интерполяции используются для определения значений переменной в любой точке, когда значения переменной доступны в наборе точек выборки в регионе. Некоторая форма средневзвешенного значения переменной (или переменных) в окружающих точках применяется для вычисления значения в точке, где значения неизвестны. Пространственная интерполяция применяется для оценки значений переменной (например, уровня грунтовых вод) в местах, где данные не были собраны, на основе значений в известных точках "как указано в [1]".

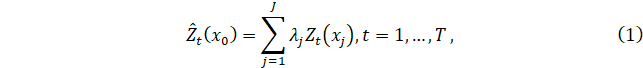

Поэтому оценка в месте, где пространственная переменная неизвестна, обычно дается средневзвешенным значением ближайших соседей:

где:

![]() – неизвестное значение

– неизвестное значение ![]() в момент времени

в момент времени ![]() ;

;

![]() – доступные измерения пространственной переменной

– доступные измерения пространственной переменной ![]() в месте j и во время t;

в месте j и во время t;

![]() – вес, примененный к

– вес, примененный к ![]() который отличается в зависимости от используемого метода интерполяции.

который отличается в зависимости от используемого метода интерполяции.

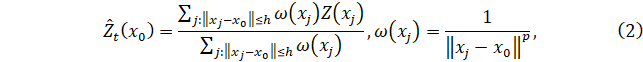

Методы пространственной интерполяции относятся к двум основным категориям: (1) детерминированные (например, обратное взвешивание расстояний (IDW), сплайны, радиальные базисные функции и т. д.) и (2) геостатистические (например, кригинг, иерархические модели, копула и т. д.). Первые методы используют математическую функцию для вычисления значений в неизвестных местах и предоставляют детерминированные оценки. Последние методы предоставляют вероятностные оценки переменной и ее дисперсии оценки в точках, где измерения не существуют. Оценка IDW в неизвестном местоположении ![]() получается с помощью средневзвешенного значения всех доступных измерений. Веса пропорциональны обратному расстоянию между интересующим местоположением и теми, где доступны измерения оцениваемой переменной. Ближайшие доступные наблюдения взвешиваются сильнее:

получается с помощью средневзвешенного значения всех доступных измерений. Веса пропорциональны обратному расстоянию между интересующим местоположением и теми, где доступны измерения оцениваемой переменной. Ближайшие доступные наблюдения взвешиваются сильнее:

где ![]() – веса, применяемые к расстоянию между

– веса, применяемые к расстоянию между ![]() и

и ![]() . Веса обычно выбираются как степенная функция евклидова расстояния между двумя пространственными точками, или

. Веса обычно выбираются как степенная функция евклидова расстояния между двумя пространственными точками, или ![]() , где p = 2.

, где p = 2.

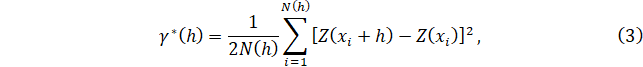

Кригинг – это распространенный метод геостатистики, используемый для пространственной интерполяции. Существует несколько типов кригинга, таких как простой, обычный, универсальный, блочный, регрессионный и кокригинг (см. Cressie 1991 ). Краткое описание кригинга дано здесь. Вариограмма – это дисперсия разницы между значениями переменной в двух местах, которая используется для пространственной интерполяции с помощью кригинга. Первым шагом кригинга является оценка эмпирической полувариограммы:

где:

![]() – значение вариограммы на расстоянии h;

– значение вариограммы на расстоянии h;

![]() – общее число пар переменных, разделенных расстоянием h;

– общее число пар переменных, разделенных расстоянием h;

![]() – значение переменной в точке

– значение переменной в точке ![]() .

.

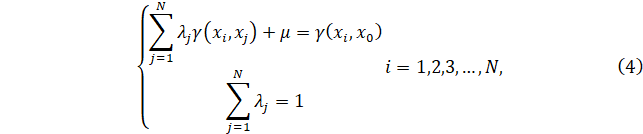

Параметрическая или непараметрическая модель, такая как гауссовская, сферическая, экспоненциальная, линейная модели, подгоняется к эмпирической вариограмме. На втором этапе кригинга веса ![]() в общей интерполяции (уравнение ( 1 )) оцениваются из следующей системы уравнений:

в общей интерполяции (уравнение ( 1 )) оцениваются из следующей системы уравнений:

где:

![]() – множитель Лагранжа;

– множитель Лагранжа;

![]() – полувариограмма между

– полувариограмма между ![]() ;

;

![]() – значение переменной в точке

– значение переменной в точке ![]() .

.

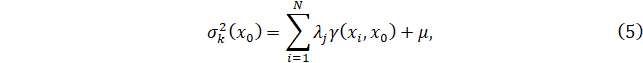

Минимальная квадратичная ошибка оценки (дисперсия кригинга) – это мера точности оценок, определяемая по формуле:

где:

![]() – дисперсия кригинга в точке

– дисперсия кригинга в точке ![]() .

.

Методы на основе машинного обучения

Это не является классической геостатистикой но активно применяется последние годы, нелинейные модели, такие как:

- Random Forest;

- Support Vector Machines (SVM);

- Neural Networks (нейросети);

- Gaussian Processes (нелинейные модели, связанные с кригингом) активно используются для нелинейной пространственной интерполяции.

1.1.1 Нелинейная регрессия с пространственными признаками.

Если в интерполяционной модели применяются нелинейные функции пространственных координат или дополнительных переменных (температура, влажность и т. д.), то получаем нелинейную аппроксимацию:

![]()

где ![]() – может быть, например, полином второго порядка или логистическая функция.

– может быть, например, полином второго порядка или логистическая функция.

Заключение. В рамках исследования изучены принципы архитектуры таких систем, включая использование SCADA, IoT-платформ и баз данных для сбора, хранения и визуализации информации. Были рассмотрены современные технологии интеграции сенсорных узлов с цифровыми платформами, что позволяет организовать непрерывный мониторинг и обеспечить удалённый доступ к данным в реальном времени. Особое внимание уделено методам анализа и обработки информации. Рассмотрены как линейные, так и нелинейные подходы, включая интерполяционные методы (например, кригинг), алгоритмы фильтрации, а также методы машинного обучения и искусственного интеллекта. На основании сравнения различных подходов был сделан вывод о целесообразности применения линейного кригинга как оптимального метода пространственного анализа из-за его стабильности и эффективности при небольшом объёме данных. Кроме того, обосновано применение алгоритмов ИИ, таких как SVM, RVM, NSGA-II, Fuzzy Logic и других, для решения задач прогнозирования уровня загрязнений, оптимального размещения скважин, а также обнаружения аномалий и трендов. Проведён обзор ключевых исследований в этой области, включая работы Fallah-Mehdipour, Khader & McKee и др.