СВЯЗЬ АР-БРЮТА С СОВРЕМЕННЫМ ВИРТУАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ НА ПРИМЕРЕ CORE ЭСТЕТИК

Конференция: XCVI Международная научно-практическая конференция «Научный форум: филология, искусствоведение и культурология»

Секция: Теория и история искусства

XCVI Международная научно-практическая конференция «Научный форум: филология, искусствоведение и культурология»

СВЯЗЬ АР-БРЮТА С СОВРЕМЕННЫМ ВИРТУАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ НА ПРИМЕРЕ CORE ЭСТЕТИК

THE CONNECTION OF ART BRUT WITH MODERN VIRTUAL ART USING THE EXAMPLE OF THE CORE AESTHETICS

Nikita Egorov

Postgraduate student, Department of Cultural Studies and Art Pushkin, Leningrad State University, Russia, St. Petersburg

Irina Furtai

Scientific supervisor, Doctor of Art History, Leningrad State University, Russia, St. Petersburg

Характер и форма бытования искусства в XXI веке претерпевают серьезные изменения. В настоящее время созданные в прошлом продукты творчества проходят процесс оцифровки и интеграции в виртуальную среду: в ходе данных операций искусствоведы переосмысляют искусство прошлого, находят в нем новые смыслы, а художники, в свою очередь, порой и неосознанно, начинают использовать, в некоторых случаях, уже практически забытые приемы мастеров других эпох. Кроме того, по причине легкодоступности, все разнообразие искусства становится общественным достоянием: как специалисты, так и непосредственно художники получают доступ к большей аудитории, чем когда-либо. Виртуальная среда позволила получать визуальный опыт дистанционно, что значительно расширило «насмотренность» каждого отдельно взятого человека. Более того, по причине стремительного развития технологий, а также социально-политических изменений в обществе, процесс непосредственно самого творчества стал доступен абсолютному большинству: если не творчество, то искусство перестало являться занятием, предназначенным для высших социальных кругов. Конечно же, данные изменения положили начало дискурсу, касающемуся вопросов верной классификации творчества человека, отношения того или иного результата его творений непосредственно к искусству. Особенно остро данный вопрос стал возникать в середине ХХ века, с появлением таких художественных течений, как модернизм, экспрессионизм, и, конечно же, ар-брют. Размывая, а порой и разрушая привычные константы искусства, а также интегрируя художественные приемы из одной области в другую, художники создали среду для появления затронутых выше вопросов. Как и говорилось ранее, ситуация «усугубилась» с приходом цифровых технологий, что привело к росту, активному развитию и распространению народного творчества, а простота взаимодействия с ним к постоянному самообогащению. Каждый отдельно взятый человек получил возможность внесения изменений в ту или иную художественную тенденцию, либо же создания собственной, что в свою очередь привело к возникновению новых жанров и стилей творчества. Однако, в некоторых случаях, можно заметить и определенные повторения: отдельные современные художественные практики, а вернее подход и цели современного народного творчества, аналогичны практически невостребованному в настоящее время ар-брюту.

Творчество аутсайдеров, психически больных людей и новаторов впервые было широко освещено французским художником Жанном Дюбюффе в 40-ых годах прошлого столетия. В 1945 году им был создан термин: лишенное всевозможных культурных рамок, созданное с целью исследования собственного сознания и носящее спонтанный характер творчество указанных выше социальных групп было принято классифицировать, как искусство аутсайдеров. Развитие подобного рода художественных работ происходит и в настоящее время: социально-экономические проблемы, геополитические конфликты, экзистенциальные вопросы, с которыми столкнулось человечество в прошлом веке, существуют и по сей день. Важно отметить, что творчество художников обоих течений в определенной степени является способом противостояния самим душевным страданиям, что позволяет, помимо получения, порой спекулятивного, эстетического наслаждения, осветить ту или иную проблему с новой стороны [1, с. 14]. Первопричиной появления ар-брюта стали мировые войны и кризисы. А в настоящее время, основой для создания подобного рода творчества «неоаутсайдеров» становятся не только указанные причины, но и проблемы самопознания, поиска своего места в мире. Кроме того, одним из важнейших факторов является стремительный рост числа психически больных людей, что в свою очередь, предполагает поиск возможностей и практик для восстановления человеческой психики: это привело к широкому применению арт-терапии в ходе лечения, а ввиду наличия возможности легкого обмена информации, получившиеся в ходе лечения терапевтические рисунки стали доступными для большинства пользователей виртуальной среды.

В конце 2010-ых годов подобного рода рисунки стали формировать основу для нового визуального жанра под названием «Traumacore». Ключевой константой данного творчества стало применение техники коллажирования: авторы совмещают несколько изображений и текстовых блоков в единую композицию, которая представляет из себя специфическое эмоционально дискомфортное изображение. Основной целью создания данных работ является порой неосознанное желание переосмысления собственных переживаний и проблем, снятие стресса и напряжения, а также проработка психологических травм. На изображениях, используемых в композициях в большинстве случаев изображены обработанные фотографии локаций, с которыми сталкивался автор конкретного изображения в глубоком детстве: это могут быть торговые центры, спальни, бассейны и другие места, с которыми могут ассоциироваться конкретные переживания. Второе изображение, чаще всего представляет из себя известного массам персонажа мультфильмов, либо же абстрактную искаженную фигуру нарисованную, преимущественно, в темных тонах. Третьим элементом композиции является надпись, которая отражает определенную эмоцию автора и в ряде случаев несущую абстрактный характер. При помощи данного творчества авторы освещают такие проблемы, как сексуальные домогательства, насилие, буллинг и многие другие травматичные события из личной жизни. К началу 2020-ых годов данное творчество превратилось в творческую тенденцию: многие, преимущественно молодые люди, стали создавать большое количество визуальных работ, выполненных в данной стилистике, что привело к росту популярности жанра в виртуальной среде. Важно отметить, что в большинстве случае авторы остаются неизвестными по причине того, что тематические сообщества занимаются публикацией изображений без указания авторства.

В контексте поставленной темы необходимо обратиться к творчеству ар-брют художников ХХ-ого века и обозначить основные принципы создания их работ.

Первостепенной особенностью визуальных полотен аутсайдеров являлись импульсивность и самовыражение без опоры на композиционную составляющую и стилистику: они не стремились создать эстетически привлекательное изображение с точки зрения общепринятых стандартов искусства. Академизм игнорировался, а методы и приемы, которыми пользовались аутсайдерами были индивидуальны, что позволяло получить уникальное полотно, и в первую очередь, эмоциональный опыт. В большинстве случаев зритель при взгляде на полотна представителей жанра испытывает негативные переживания по причине причин, на которых строится художественный процесс: художники стремятся осмыслить собственные травмы и переживания через визуализацию, в результате чего чаще всего мы можем наблюдать композицию, включающую в себя искаженные человеческие образы, «агрессивные» цветовые палитры, а также сюрреалистичные сюжеты.

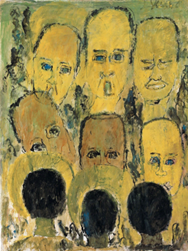

Рисунок 1. Пурвис Янг, «Разговор с системой», ок.1975 г.

Автор статьи хотел бы обратить внимание на полотно американского художника ХХ-ого века Пурвиса Янга, который активно работал в данном жанре. Название работы, «Разговор с системой», в определенной степени ограничивает вольную трактовку произведения: Янг исследует взаимоотношения с социальной, либо же политической системой через искаженные человеческие образы. На переднем плане видно трех повернутых к зрителю спиной человека с нимбами над головами, которые ведут диалог с шестью искаженными представителями определенной системы. У некоторых из них можно заметить разный цвет глаз: на взгляд автора статьи, темно-серый цвет символизирует духовную слепоту, которая не позволяет взглянуть на проблемы какой-либо социальной группы. Голубой цвет глаз, в свою очередь, демонстрирует наличие светлой стороны человека, которая, учитывая общую деформацию лица, сохранилась в незначительной степени. Глаза некоторых людей окрашены в полностью черный цвет, что может свидетельствовать об отсутствии чувства сострадания и ответственности за свои поступки. Доминирование лиц, представляющих некую систему, транслируется и через масштаб героев работы: размеры данных фигур противопоставляются небольшим телам молодых людей. В данном случае можно говорить о том, что причиной создания данной работы стала социально-политическая обстановка: картина является отражением борьбы афроамериканцев за гражданские права в 1960-ых и 1970-ых годах [2, с. 86]. Важно отметить, что темы социальных потрясений и политической нестабильности касались многие представители жанра: данные причины стали основой для творчества, наряду с экзистенциальными кризисами человека и его стремлением к самопознанию. Далее автор статьи хотел бы обратить внимание на творчество малоизвестного французского художника Гастона Шайссака.

Рисунок 2. Гастон Шайссак, «Персонаж», 1962 г.

Большая часть жизни Шайссака прошла в борьбе с депрессией и общественным осуждением: его стремление к творческой и личностной независимости выражалась через материальную бедность, отказаться от которой он был не готов даже при знакомстве с Жан-Франсуа Боре, который был готов купить работы художника для пополнения собственной коллекции. Важной личностной чертой художника являлась вера в религию друидов и надежду на возвращения Франции к исконным верованиям [3, с. 1]. Его нестандартный взгляд на мир транслировался в работах: картина «Персонаж», выполненная при помощи масла на картоне представляет из себя портрет искаженного человекоподобного существа, находящегося в сжатом темном пространстве. Коричневый фон, который обступает персонажа, на мой взгляд, символизирует внешний мир, который стремится поглотить существо: зрителю видна лишь одна конечность, а остальные, вероятно уже находятся внутри давящей среды. Тело состоит из множества элементов разных цветов, что говорит об уже происходящих ранее воздействиях внешнего мира на персонажа: разноцветные элементы доминируют над исходной оболочкой серого цвета и уже перекрыли ротовую полость, что может свидетельствовать о том, что у существа отсутствует возможность высказать собственный взгляд на какой-либо аспект окружающего мира. Это подтверждается его взглядом: в глазах читаются такие эмоции как сильное удивление, страх и неопределенность.

В контексте данной работы можно говорить об исследовании воздействия внешнего мира на психику и эмоциональное состояние не с точки зрения каких-либо социальных, политических и экономических потрясений: в данном случае речь идет о катастрофическом для конкретной личности воздействии социума и собственного сознания. По этой причине необходимо акцентировать внимание на том, что в миропонимании представителей ар-брюта причиной негативного воздействия на внутреннее состояние может быть не только масштабный военный конфликт, но и поведение, слова и давление окружающих, которые могут стать причиной психологических травм. Кроме того, учитывая болезнь Шайссака, необходимо обратить внимание и на то, что основанием для создания ар-брюта, может стать экзистенциальный конфликт. Аутсайдер-арт стал искусством вне канона, которое переходило границы эстетического, нормальности и этичности. На данном этапе, формировавшиеся веками культурные догмы начали обходить и игнорировать. Те, кто не воспринимал искусство как феномен с конкретными ограничениями изучали новые визуальные принципы и передавали их дальше, а ощущая свободу действий, интегрировали собственные приемы и концепции сначала в развивающийся ар-брют, а затем и в последующие за ним жанры искусства.

Со временем социокультурный контекст начал меняться, однако ключевые проблемы XX-ого века укрепились в человеческом обществе и пришли в новое тысячелетие. Таким образом, переживания, мучавшие прошлые поколения затронули и современное общество, которому также были необходимы инструменты для борьбы с внутренними конфликтами. Однако, важно отметить, что в большей степени основными причинами для переживаний в настоящее время в развитых странах становятся межличностные конфликты, психические расстройства и травмы, которые не затрагивают большую часть общества. Военные конфликты практически полностью прекратили происходить на территории стран с развитой экономикой, что и стало причиной изменений характера психологических проблем. С появлением виртуальной реальности доступ к маргинальному искусству, психологическим знаниям и способам борьбы с переживаниями получило доступ молодое поколение, которое и стало причиной появления новых визуальных стилей и течений. Кроме того, психотерапия, которая в недавнем прошлом подвергалась критике и обвинялась в неэффективности, стала популярной: одно из ее направлений, а именно арт-терапия, применяемая в психиатрии XX-ого века, стала широко использоваться психологами. Как автор статьи и говорил в начале, молодое поколение начало делиться работами в социальных сетях, что и привело к формированию нового культурного течения Traumacore. В основе феномена лежит аналогичный ар-брюту принцип – импульсивное творчество, направленное на осмысление сознания, преодоление психологических травм и внутренних конфликтов. Характер проблем, который транслируется в творчестве данного визуального жанра отличается от творчества аутсайдеров XX-ого века лишь отсутствием такой темы для осмысления, как война. Однако важно отметить, что в данной статье речь идет о странах со стабильной экономической системой.

Новый визуальный жанр обрел собственные стилевые константы: в большинстве случаев, макеты работ разрабатываются при помощи новых технологий, в таком графическом редакторе, как Photoshop. Как автор и говорил в начале статьи, жанр представляет собой созданный в виртуальной среде коллаж из изображений, который несет в себе такие смысловые элементы, как иррациональность, неясность, нарушение логики восприятия и деформация. Смыслы, раскрываемые авторами, практически аналогичны идеям представителей ар-брюта. Первым примером для анализа была выбрана анонимная работа из социальной сети для обмена визуальными материалами Pinterest, на которой демонстрируется фрагмент привычного для каждого пространства: на первый взгляд зрителю может показаться, что перед ним случайная фотография, не несущая никакой смысловой нагрузки.

Рисунок 3. Автор неизвестен, 2022 г.

Однако в первую очередь необходимо обратить внимание на цветовую палитру: розовые тона, используемые на фотографии, подобраны неслучайно. Они способны вызвать ассоциации с детством: сознание человека в определенной степени искривляет визуальную составляющую воспоминания, насыщая его яркими цветами. В данном случае локация, либо же цветокоррекция является отсылкой к детству, в котором мир являлся чем-то ярким и интересным. Однако необходимо взглянуть на элементы, которые являются противопоставлениями невинному детскому воспоминанию. В начале статьи я упоминал о том, что работы, выполненные в Traumacore жанре отличаются использованием большого количества надписей. В данном случае речь идет о словах ребенка, которые адресованы некому человеку или группе лиц, находящихся в данном пространстве. Текст свидетельствует о том, что ребенок просил остановиться и прекратить издевательства, однако интерпретация может быть и несколько иной: согласно другой трактовке, ребенок, сидя на стуле, мог быть свидетелем семейного конфликта и просил об остановке кризисной ситуации. Тень ребенка и отсутствие конкретных людей на изображении свидетельствует о том, что перед зрителем именно воспоминание – сам автор изображения становится наблюдателем того, что происходило с ним в прошлом.

Важно отметить, что в большей степени данный визуальный жанр акцентирует внимание на переосмыслении детских переживаний, об этом говорит, непосредственно сам термин: согласно психиатрическим исследованиям, человеческое сознание подвержено получению травм именно в детском возрасте. Тенденция современного мира, которая заключается в общественном освещении психологических проблем стимулирует новый жанр и развивает его. Следующая работа представляет собой слабоосвещенное пространство, снятое на низкокачественный фотоаппарат со вспышкой, которая освещает плачущую фигуру.

Рисунок 4. «Necesito Desahogarme», автор неизвестен, 2025 г.

Пространство представляет из себя комнату подростка, которое психологически воздействует на плачущую фигуру: слабая освещенность, устаревшая мебель и облазившие обои являются одним из элементов эмоционального давления. Текст информирует зрителя о том, что герой в данный момент переживает эмоциональное насилие со стороны родителей.

Вспышка фотокамеры символизирует внезапность и интимность происходящего, беззащитность фигуры перед кем или чем-либо. Цветовая палитра, в свою очередь, вступает в конфликт изображением яркого нарисованного персонажа в углу изображения: он является символом недоступного для плачущей фигуры спокойствия и чувства защищенности.

Важно отметить, что данное культурное течение не преследует за собой цель романтизации эмоциональных переживаний и психических отклонений – данная художественная практика является современной формой выражения подавленных эмоций и способом борьбы с внутренними установками, препятствующих успешному развитию человека. Непосредственно исследование чувства ностальгии, травм и тревоги с эстетической точки зрения происходит в параллельно развивающихся визуальных жанрах, которые используют аналогичный графический язык, но с другим подтекстом.

Несмотря на разницу эпох, их социально-культурные и политические различия, мы можем наблюдать определенную цикличность визуальных течений. Вопросы психологического характера стали активно подниматься еще в XX-ом веке, а в настоящее время стали одними из ключевых в жизни общества. Необходимо отметить, что представители современного культурного течения не ставили перед собой цель популяризовать ар-брют и интегрировать в жанр современные тенденции. В большей степени сходства данных феноменов случайны. Новое поколение, с большой вероятностью, неосознанно применило подход аутсайдеров в создании своих визуальных работ, чувствуя необходимость в развитии постинституциональных практик в современной творческой среде. Часть общества испытывает потребность в отходе от каких-либо внутренних, либо же общественных ограничений, и выходить за рамки одобряемых практик, принципов классического искусства и постепенно перестает быть зависимым от социального одобрения своей деятельности.

Основное различие данных практик заключается в разнице осмысляемых аспектов: представители ар-брют течения в большей степени стремились к созданию собственных миров окружающих их в настоящий момент, не акцентируя внимание на ситуациях, произошедших с ними в прошлом. Их холсты являются рефлексией отражающей действительности. В свою очередь, современные виртуальные художники, работающие в жанре Traumacore, стремятся к переосмыслению прошлого и примирения с ним.

Они воссоздают воспоминания, гиперболизируя и искажая ту реальность, в которой они жили в прошлом. В случае с данным течением можно говорить об образе «сломанного» человека, который пытается разрешить те или иные жизненные ситуации через творчество. Ар-брют, в свою очередь, транслирует образ безумного художника, стремящегося не только осветить происходящее как с ним, так и с внешним миром, но и деконструировать реальность.

Ключевым сходством данных жанров является внеинституциональность и отказ от привычных для большинства форм самовыражения: в обоих случаях мы видим «наивную» графику, отсутствие выверенной композиции и интуитивную работу с визуальной составляющей: акцент в большей степени направлен на смысловую нагрузку. Несмотря на то, что данные направления преследуют разные цели, их объединяет и психотип практикующих художников, они не являются психически стабильными людьми и имеют ряд трудностей в существовании в объективной реальности, что и становится одной из основных причин для поиска себя в «искривленных и мрачных пространствах» собственного разума.