ОСТЕОПОРОЗ У МУЖЧИН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №39(306)

Рубрика: Медицина и фармацевтика

Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №39(306)

ОСТЕОПОРОЗ У МУЖЧИН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Остеопороз – это комплексное заболевание опорного аппарата, при котором нарушается микроархитектоника костей и уменьшается костная масса. Кости становятся хрупкими, а снижение их прочности существенно увеличивает риск возникновения остеопоротических переломов. Твердость кости определяет совокупность количественных и качественных характеристик, к которым относятся: минеральная плотность костной ткани и структура (архитектоника), костный метаболизм, накопление деформаций, минерализация костной ткани. Нарушение метаболизма в кости, когда преобладают процессы резорбции над процессами остеосинтеза, приводит к повышению хрупкости кости.

Остеопороз у мужчин является весомой медицинской и социально-экономической проблемой. Данная патология возникает чаще у женщин в постменопаузе, вследствие чего остеопороз у мужчин часто является вовремя не распознанным и нелеченным.

Проведение своевременной диагностики и оптимального лечения остеопороза у мужчин снижает риск возникновения новых остеопротических переломов, следовательно, уменьшается смертность от осложнений данной патологии.

Ключевые слова: остеопороз у мужчин, минеральная плотность костной ткани, остеоденситометрия, факторы риска.

Актуальность

Остеопороз (ОП) – комплексное заболевание скелета, при котором снижается прочность кости, что может привести к повышению риска развития переломов. Старение население ведет к значительному росту остеопоротических переломов. Несмотря на то, что остеопороз считают более распространенным заболеванием у женщин в постменопаузальный период, среди мужчин в настоящее время он является не менее значимой медицинской, социальной и экономической проблемой, так как часто остается запущенным из-за недостаточного внимания, что приводит к риску появления новых переломов и, следовательно, к задержке оптимальной терапии.

ОП - это хроническое заболевание костей скелета, которое связано с нарушением обмена веществ, проявляется прогрессирующим уменьшением плотности и нарушением структуры костной ткани и приводит к переломам при минимальной травме (например, при падении с высоты собственного роста) [1, 3]. Все это ведет к снижению качества жизни, ранней инвалидности и смертности от осложнений.

Костная ткань является особой формой соединительной ткани, состоящей из коллагенового вещества, которое минерализовано включениями фосфата кальция. Такое строение обеспечивает скелету твердость и силу, при сохранении свойств эластичности. Состав костной ткани представлен следующими клетками: остеобласты, которые ответственны за образование новой кости; остеокласты, которые вызывают резорбцию костной структуры; остеоциты, основной задачей которых является сохранение целостности матрикса кости благодаря участию в регуляции окостенения и обеспечению ответа на механические стимулы. Остеоциты активно участвуют в обменных процессах, происходящих в межклеточном веществе кости, в поддержании постоянства электролитного баланса в организме. Кость непрерывно резорбируется и формируется, то есть происходит процесс ремоделирования. Поэтому костная ткань является статической и динамической системами, в которых постоянно происходят метаболические процессы.

На протяжении жизни человека костная ткань формируется постепенно, поэтапно проходит в развитии 3 стадии: нарастание костной массы, период стабилизации и физиологическое уменьшение минеральной плотности костной ткани.

С 45 лет у мужчин начинается физиологическое снижение костной массы. Поначалу потеря незначительна - 0,3—0,5% в год. При наступлении менопаузы у женщин утрата костной массы увеличивается до 2—3% в год и продолжается с такой скоростью до 65—70 лет, т.е. костный статус женщины тесно взаимосвязан с длительностью постменопаузального периода, чем с возрастом. У мужчин отсутствует эквивалент, который соответствовал менопаузальному периоду, а возрастные изменения в функции репродуктивных желез у них начинаются в разном возрасте и значительно позже. Нужно учитывать, что количественное содержание эстрогенов в плазме у мужчин моложе 60 лет выше, чем у женщин в менопаузе, поскольку в мужском организме эстрогены образуются при периферическом метаболизме из андростендиона, который является главным источником эстрогенов у женщин в менопаузе, и тестостерона, циркулирующего у мужчин в более высоких концентрациях. У мужчин уменьшение кости составляет 15—20% в кортикальной и 20—30% в трабекулярной костной ткани [2, 4].

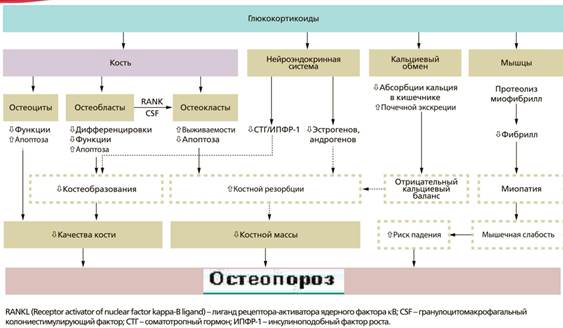

Дефицит эстрогенов не является единственной причиной потери минеральной плотности кости, как считалось раннее. Ремоделирование костной ткани зависит от состояния фосфорно-кальциевого обмена, паратиреоидного гормона, витамина D, гормона роста, кальцитонина, тиреоидных гормонов, глюкокортикоидов и других факторов. В основном, эффекты на состояние метаболизма костной ткани реализуются через основные регуляторные системы остеобластогенеза (канонический wnt- сигнальный путь) и остеокластогенеза (RANKL/RANK/OPG). Изменения экспрессии молекул-регуляторов остеобластогенеза и остеокластогенеза с возрастом и из-за негативного влияния других факторов приводят к снижению прочности кости, что может проявляться снижением костной массы, минеральной плотности кости или нарушением внутренней микроархитектоники и как следствие переломами при минимальной травме (см. рис. 1) [7, 204-207].

Рисунок 1. Патогенез остеопороза

Характерной клинической картины при ОП нет. Исключение составляют произошедших переломов в анамнезе. При этом провести остеоденситометрию большому количеству населения невозможно, по причине ограниченности доступа и финансовой нецелесообразности. На основании этих фактов, знание и учет факторов риска при диагностике и профилактике остеопороза имеют особое значение [4, с.93].

Факторы риска делятся на модифицируемые и немодифицируемые. К немодифицируемым факторам у мужчин относят: возраст старше 65 лет; состояния, связанные с низкой минеральной плотностью костной ткани (МПКТ); предшествующие переломы костей после 40 лет, особенно компрессионные переломы позвонков; отягощенная наследственность по ОП; системный прием глюкокортикоидов (ГКС) в течение более 3 месяцев; белая (европеоидная) раса, длительная иммобилизация; деменция; недостаток тестостерона длительностью более 5 лет.

К модифицируемым — курение; низкая масса тела (<57 кг; индекс массы тела <18—20 кг/м2); недостаточное потребление кальция, дефицит витамина D в рационе; злоупотребление алкоголем, кофеином; частые падения; низкая физическая активность; прием лекарственных препаратов (ГКС, иммунодепрессанты, высокие дозы гепарина, химиотерапия, метотрексат, препараты лития, антациды, содержащие алюминий, противосудорожные, прием аналогов гонадотропин-рилизинг-гормона, применяемых для лечения рака предстательной железы); снижение уровня инсулиноподобного фактора роста 1 [6, с.521].

Предшествующие переломы и возраст относятся к предикторам переломов вне зависимости от МПКТ. У людей с переломом любой локализации риск последующего перелома возрастает в 2,2 раза. Предшествующие переломы позвонков увеличивают риск последующих более чем в 4 раза. Они также являются параметром прогноза переломов других локализаций, в том числе шейки бедренной кости [7, с.20].

Изучение факторов риска развития остеопоротических переломов показало, что большая их часть, описанная для женщин в постменопаузе, относится и к мужчинам старше 50 лет. К ведущим факторам риска возрастной потери костной массы у мужчин относятся: прием глюкокортикостероидов (ГКС) более 3 месяцев; возраст старше 65 лет.

У мужчин, по сравнению с женщинами чаще встречается вторичный остеопороз (30-60%) [5, с.7].

Сочетание нескольких факторов риска у одного пациента увеличивает риск развития ОП и переломов.

Заключение

Остеопоротические переломы не являются редкостью среди мужчин пожилого возраста, при этом они ассоциируются с высоким уровнем функциональных нарушений и смертности вследствие осложнений. Ранняя диагностика и лечение остеопороза с учетом факторов риска будут способствовать снижению его развития.