СОЗНАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ОТ НЕЙРОННЫХ КОРРЕЛЯТОВ К ИНТЕГРАЦИОННЫМ ТЕОРИЯМ

Конференция: CCCXV Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»

Секция: Философия

CCCXV Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»

СОЗНАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ОТ НЕЙРОННЫХ КОРРЕЛЯТОВ К ИНТЕГРАЦИОННЫМ ТЕОРИЯМ

CONSCIOUSNESS AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH: FROM NEURAL CORRELATES TO INTEGRATION THEORIES

Anton Zaitsev

Student, Moscow Institute of Psychoanalysis, Russia, Moscow

Сознание на протяжении веков остаётся одной из самых сложных и загадочных категорий в науке. С античных времён философы и учёные пытались ответить на вопрос: что значит быть сознательным существом? Уже Платон и Аристотель связывали сознание с душой, способностью к размышлению и восприятию мира. В Новое время Рене Декарт ввёл дуалистическую модель, разделив материальное тело и нематериальный разум. Эта традиция оказала огромное влияние на европейскую мысль и на долгое время закрепила представление о сознании как о чем-то радикально отличном от физиологических процессов.

Современная наука стремится подойти к сознанию иначе: как к явлению, которое, несмотря на субъективную природу, можно изучать с помощью объективных методов. За последние полвека развитие когнитивных наук, нейробиологии и компьютерных технологий позволило перейти от спекулятивных рассуждений к систематическим экспериментальным исследованиям.

Методы функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), электроэнцефалографии (ЭЭГ), транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) и записи нейронной активности отдельных клеток открыли новые горизонты в понимании того, как мозг порождает субъективный опыт.

Тем не менее, остаётся ряд фундаментальных проблем. В философии их часто называют “трудной проблемой сознания” - каким образом физическая активность нейронов и передача электрических импульсов порождают ощущение “красного цвета”, “боли” или “собственного Я”? На этот вопрос пока нет убедительного ответа.

Научное сообщество разработало множество теорий сознания, которые можно условно разделить на несколько направлений: нейрокогнитивные (фокусирующиеся на процессах обработки информации в мозге), информационно-теоретические (описывающие сознание через интеграцию информации), а также метакогнитивные (рассматривающие сознание как знание о собственных психических состояниях).

Особое значение имеет вопрос о границах сознания. Традиционно исследования были сосредоточены на человеке, однако в последние десятилетия растёт интерес к изучению сознательных проявлений у животных. Эксперименты с приматами, дельфинами, воронами, рыбами и даже осьминогами показали, что многие виды обладают способностями, ранее считавшимися уникальными для человека: самопознанием, использованием инструментов, планированием, пониманием социальных сигналов.

Это ставит перед наукой новые задачи: возможно ли говорить о разных уровнях сознания в животном мире? Какие теории лучше всего подходят для описания этих феноменов? Можно ли объективно измерить сознание у видов, радикально отличающихся от нас по организации нервной системы?

Цель данной статьи - рассмотреть ведущие современные теории сознания, оценить их сильные и слабые стороны, а также проанализировать их применимость к исследованию сознания у животных.

В центре внимания окажутся пять наиболее влиятельных моделей: теория глобального нейронного рабочего пространства (GNWT), теория интегрированной информации (IIT), теория рекуррентной обработки (RPT), теория высшего порядка (HOT) и теория внимания-схема (AST). Мы сопоставим их с эмпирическими данными и обсудим, какие подходы могут быть наиболее продуктивными при изучении сознания у людей, приматов, птиц, рыб и прочих животных.

Существуют методологические сложности в изучении феномена сознания и для этого есть несколько причин:

- Субъективность феноменов. Сложно описать и тем более измерить то, что доступно только внутреннему опыту.

- Разнообразие определений. Одни исследователи говорят о феноменальном сознании (ощущение “каково это быть” по Нагелю), другие - о доступном сознании (информация, доступная для речи, памяти, принятия решений).

- Отсутствие универсальных тестов. У людей можно использовать отчёты и нейровизуализацию, у животных только косвенные поведенческие признаки.

- Разделение уровней. Нужно отличать простое реагирование на стимулы от осознанного восприятия, а минимальное сознание от самосознания и рефлексии.

В философии Д. Чалмерс выделил “лёгкие” и “трудную” проблемы сознания. Лёгкие касаются объяснения функций (внимания, памяти, речи), тогда как трудная заключается в том, почему эти процессы сопровождаются субъективным опытом.

Разобравшись с формальностями вводной части, преступим непосредственно к анализу.

1. Глобальная нейронная рабочая гипотеза (GNWT) постулирует, что сознание возникает, когда информация становится “глобально доступной” - распространяется через специализированные нейронные модули и рабочую память. Сознание возникает, когда информация, которая обычно обрабатывается бессознательно в локальных модулях мозга (зрение, слух, внимание и т.д.), становится “глобально доступной”.

Это похоже на “освещение сцены” - множество подсистем “видят” одну и ту же информацию.

Она подкреплена экспериментами на ЭЭГ, фМРТ и нейропсихологических наблюдениях: было показано, что осознанное восприятие сопровождается поздними компонентами вызванных потенциалов, например: P3b (≈300 мс после стимула) устойчиво возникает, если стимул осознаётся, и отсутствует или сильно снижен при бессознательной обработке [Sergent & Dehaene, 2004].

В экспериментах с маскировкой зрительных стимулов (backward masking) или с бинокулярным соперничеством активировались только локальные зрительные зоны, если стимул не осознавался, и добавлялась широкая сеть фронтопариетальных областей если стимул достигал сознания [Dehaene et al., 2001; Lau & Passingham, 2006].

GNWT предсказывает, что сознание возникает дискретно (в стиле характера восприятия “Все или ничего”. Это подтверждается поведенческими и ЭЭГ-данными: стимулы либо осознаются и сопровождаются глобальной активацией, либо остаются полностью бессознательными [Del Cul, Baillet & Dehaene, 2007].

Нейропсихологические наблюдения за пациентами с поражениями префронтальной и теменной коры, часто демонстрируют дефекты в осознанном восприятии при сохранности сенсорной обработки (например, зрительная неглексия, синдром Балинта).

Это согласуется с тем, что локальная обработка в сенсорных зонах недостаточна для сознания без глобального доступа.

Транскраниальная магнитная стимуляция над фронтальными и теменными зонами может временно нарушать осознание зрительных стимулов.

Также внутримозговые записи (у эпилептических пациентов) показали резкое усиление синхронизации в гамма-диапазоне между отдалёнными зонами при осознанном восприятии [Gaillard et al., 2009].

Также имеются эксперименты и наблюдения, которые свидетельствуют против теории.

Так исследования последних лет (например, фМРТ при зрительных задачах) показали, что сознательное восприятие может происходить при активации преимущественно в сенсорных областях (V1, V4, IT), без выраженной активации префронтальной коры. [Pitts et al. 2014]: при осознанном восприятии стимулов лобная кора не активировалась, хотя субъективный отчёт подтверждал осознанность.

[Koch et al. 2016, обзор]: подчёркивают, что участие префронтальных областей может отражать вторичные процессы (отчёт, внимание, рабочая память), а не саму осознанность. GNWT может переоценивать роль префронтальной коры. Теория часто опирается на поведенческие отчёты испытуемых, но такие задачи вовлекают рабочую память, вербализацию и метакогницию, что может активировать глобальное пространство после возникновения сознания.

[Tsuchiya et al. 2015]: при использовании методов “без отчёта” (no-report paradigms) корреляты сознания сильнее связаны с сенсорными областями, чем с глобальной лобно-теменной сетью.

То есть активация глобального рабочего пространства может быть артефактом метода.

Согласно GNWT, сознание должно возникать только при глобальном распространении сигнала (примерно через 300 мс). Но некоторые исследования показывают, что сознательные переживания могут возникать раньше, локально.

[Railo et al. 2011]: феноменальное восприятие может быть связано с ранними сенсорными компонентами (N1, P1), до глобальной активации.

[Lamme 2006, критика GNWT]: локальная рекуррентная обработка в сенсорной коре уже может обеспечивать феноменальное сознание.

Отсюда следует, что GNWT может недооценивать вклад локальной сенсорной обработки.

Пациенты с обширными повреждениями префронтальной коры сохраняют субъективное сознание, хотя у них нарушены внимание, планирование и память. При лобных повреждениях пациенты сообщают о сохранении визуальных переживаний [Статьи по нейропсихологии Boly et al., 2017]. То есть сознание может существовать без полноценно функционирующего “глобального пространства”.

GNWT объясняет хорошо “доступное сознание” (report-based), но плохо применима к минимальным или феноменальным формам сознания: у новорождённых, животных (птиц, рыб), в состоянии сновидений или дремоты. В сновидениях есть богатые феноменальные переживания без активной глобальной доступности.

GNWT может быть ограничена только рефлексивными формами сознания. Теория объясняет различие между бессознательной и сознательной обработкой информации.

Предсказывает характерные паттерны мозговой активности (например, "вспышку" нейронной активации при осознании стимула). Но теория не объясняет, почему глобальное распространение информации сопровождается субъективным ощущением (проблема «квалиа») и недостаточно точна в объяснении феномена сна и галлюцинаций.

2. Интеграционная информационная теория (IIT)

Теория постулирует, что сознание это интеграция информации. Чем больше система способна интегрировать разнообразную информацию в единое целое (величина “Фи”), тем более она сознательна. IIT предлагает количественную метрику сознания («Φ»), применимую как к мозгу, так и к искусственным системам. Пытается объяснить наличие или отсутствие сознания при разной нейронной активности (например, при наркозе или травме мозга).

Существуют эксперименты и наблюдения, как подкрепляющие, так и ставящие под сомнения данную теорию. Например, сравнение состояний сознания у человека (ЭЭГ/ТМС) методом perturbational complexity index (PCI), когда мозг стимулируется ТМС, а затем измеряется сложность ответа с помощью ЭЭГ. У бодрствующих людей PCI высок, у спящих или под анестезией — резко снижается.

PCI оказался чувствительным маркером уровня сознания (на пациентах в коме, вегетативном состоянии, при минимальном сознании). Это прямо согласуется с предсказанием IIT: чем выше интеграция информации, тем выше уровень сознания. [Casali et al. 2013, Science Translational Medicine]. Под действием пропофола, кетамина и других анестетиков снижается функциональная интеграция между корковыми областями.

Во сне NREM (медленноволновой сон) ответ на ТМС локализован и быстро затухает (низкая интеграция), а при бодрствовании распространяется по многим областям. [Massimini et al. 2005, Science]:

Клинические данные также указывают, что у пациентов в состоянии минимального сознания наблюдается более высокая межзональная координация сигналов, чем у пациентов в вегетативном состоянии. PCI применялся в диагностике для различения этих состояний [Casarotto et al., 2016].

фМРТ-исследования показывают, что сознательные состояния характеризуются более сложными и долгоживущими паттернами функциональной коннектомики [Tagliazucchi et al., 2016].

Не смотря на большое количество вдохновляющих данных исследований, существуют и те, что ставят теорию под сомнение:

Эксперименты показывают, что сознательное восприятие часто коррелирует с локальной активацией в сенсорных зонах (например, в зрительной коре V4), без необходимости максимальной интеграции.

Это проблемно для IIT, так как теория делает акцент на глобальной топологии всей системы.

Некоторые состояния мозга (например, при эпилептических припадках или сложных автоматических процессах) демонстрируют высокую синхронизацию и интеграцию, но без субъективного опыта. Это вызывает сомнения в прямом соответствии “высокое Φ = сознание”.

IIT утверждает, что любая система с ненулевым φ обладает элементарным сознанием (например, лампочка или процессор). Многие исследователи считают это панпсихизмом, что вызывает ожесточенные споры и критику [Cerullo, 2015; Doerig et al., 2021].

Также к существенным проблемам этой теории относят сложность вычисления “Φ” для реального мозга и то, что при определённых условиях может приписывать сознание простым системам, не обладающим субъектностью. Также стоит отметить, что некоторые версии IIT философски спекулятивны и плохо фальсифицируемы.

3. Теория рекуррентной обработки (RPT)

Теория говорит, что сознание связано не с глобальным распространением информации “глобальной доступностью” (как в GNWT), а с локальной рекуррентной (обратной) обработкой информации между сенсорными и ассоциативными областями. Иначе говоря, локальные петли обратной связи между низкоуровневыми и высокоуровневыми областями коры обеспечивают феноменальное сознание, а глобальное распространение — лишь доступ к отчету, памяти и вниманию. Сознание = замкнутые циклы обработки между сенсорными слоями.

Рассмотрим данные, поддерживающие и критикующие теорию:

При очень короткой экспозиции стимула (20–50 мс) он достигает зрительной коры, но маскирующий стимул блокирует рекуррентные процессы (Маскированное зрительное восприятие).

Стимул не осознаётся, хотя ранняя активация происходит. [Эксперименты Lamme и др. 2000, 2006].

Это поддерживает идею, что ранняя обработка без рекуррентных петель недостаточна для сознания.

Исследования на обезьянах показывают, что рекуррентная активность (поздние компоненты ответа нейронов) коррелирует с осознанным восприятием, тогда как ранние ответы — нет. [Lamme и Roelfsema 2000].

Ранние зрительные компоненты (например, P1) могут возникать без сознания, тогда как более поздние (~200 мс, связанные с рекуррентной обработкой) появляются при осознанном восприятии (ЭЭГ/МЭГ компоненты).

N2pc (компонент связанных с событием потенциалов, который является индикатором вовлечения когнитивных ресурсов мозга в процесс идентификации местоположения цели) отражает рекуррентную обработку и связан с осознанным вниманием. [Fahrenfort et al. 2007].

В ходе трансляционных исследований введение обратных связей между сетями в искусственных нейросетях повышает их способность к устойчивому распознаванию и моделированию эффектов внимания - это согласуется с RPT.

Естественным образом существуют эксперименты и наблюдения, ставящие под сомнение RPT:

Есть данные о случаях, когда стимулы воспринимаются сознательно даже при минимальной рекуррентной активности. Сознание без обратной связи? Некоторые феномены «ближайшего порога» показывают сознательное восприятие при очень короткой стимуляции. [Railo et al. 2011, обзор]

фМРТ и внутричерепная ЭЭГ демонстрируют, что сознательное восприятие часто связано с широкораспределённой активностью в лобных и теменных зонах, что ближе к GNWT, чем к RPT.

Клинические данные говорят о том, что пациенты с повреждениями зрительных путей могут сохранять частичное сознание (например, blindsight), хотя рекуррентные петли нарушены.

Это ставит вопрос: рекуррентность -необходимое условие или лишь одно из? Существуют трудности и с разграничением феноменального и доступного сознания. Ламме различает “феноменальное сознание” (локальная рекуррентность) и “доступное сознание” (глобальная доступность).

Но в экспериментах это трудно строго отделить, и многие исследователи считают разделение искусственным.

RPT хорошо обоснована нейрофизиологически (петли обратной связи) и позволяет объяснить феномены, где сознание возникает даже при ограниченной обработке.

Но сложно применима к более сложным видам сознания (самосознание, ментальные представления). Теория является ярким аппонентом с GNWT по поводу «глобального доступа».

4. Теория внимание-схема (AST)

Теория постулирует, что сознание - это модель/cхема внимания, которую мозг создает для управления вниманием, так же как он создает модель/схему тела.

Нейропсихологические данные сообщают нам, что пациенты с поражением теменно-височных областей игнорируют половину пространства, но могут демонстрировать скрытую обработку стимулов в “игнорируемом” поле. (Синдром неглекта).

Эти наблюдения могут поддерживать идею, что модель внимания нарушена, и это ведёт к частичной утрате осознанности. [Graziano & Kastner 2011].

Также, когда внимание направляется искусственно, например, через сигналы-стрелки, субъективное восприятие объекта усиливается и это может подтверждать, что сознание связано с внутренней моделью распределения внимания. фМРТ и ЭЭГ показывают, что зоны теменно-височной коры и префронтальные области активируются как при контроле внимания, так и при субъективных отчётах о сознании.

Сходство паттернов активации при «моделировании внимания» и при осознанности. [Wilterson & Graziano 2019].

При добавлении в нейросети мета-представления о собственном внимании “attention schema”, они лучше справляются с распределением ресурсов и предсказанием поведения.

Эти данные поддерживают гипотезу AST как функциональную модель.

С другой стороны, pop-out эффекты: стимулы (например, красная точка среди зелёных) осознаются мгновенно и автоматически, без явного распределения внимания. [Koch & Tsuchiya 2007]. Также во сне внимание сильно ослаблено, но феноменальное сознание (богатые образы, эмоции) сохраняется.

Были продемонстрированы ориентировочные реакции на подсознательные стимулы, что указывает на возможность наличия внимания без сознания. [Naccache et al. 2002]. Внимание «захватывается» бессознательными стимулами. [McCormick 1997].

Это говорит о том, что внимание и сознание могут существовать независимо.

Клинические случаи указывают на то, что Пациенты с тяжёлыми нарушениями внимания (например, при синдроме неглекта) сохраняют частичные элементы сознания - особенно в эмоционально значимых ситуациях. То есть внимание не является строгим “необходимым условием”.

AST хорошо объясняет когнитивное сознание (осознанность объектов внимания), но плохо феноменальное сознание (фон переживания, чувство присутствия, субъективные эмоции).

Теория связывает сознание с адаптивным контролем поведения и объясняет, почему мы “чувствуем” как будто что-то происходит внутри. При этом является менее эмпирически проверенной и не объясняет феноменальные аспекты сознания “почему оно вообще есть”.

5. Теория высшего порядка (HOT)

Теория указывает на то, что состояние становится сознательным, если существует ментальное представление второго порядка о нём, например, мысль о том, что мы видим яблоко.

Сознание возникает, когда у мозга есть вторичный акт мышления: осознание самого ментального состояния.

Например, не просто видеть красный цвет, а знать, что ты видишь красный. сознание возникает, когда у субъекта появляется репрезентация о собственных психических состояниях, т.н. мета-представление.

Пациенты с повреждениями префронтальной коры нередко сохраняют восприятие, но затрудняются с метакогнитивными суждениями (“насколько я уверен, что вижу это”).

Повреждения префронтальной коры снижают метапознание при сохранении первичных сенсорных способностей. Эти данные поддерживают идею, что для осознанности требуется вторичный уровень репрезентации. [Fleming et al. 2014]. фМРТ показывает, что активность дорсолатеральной префронтальной коры коррелирует с уверенностью субъекта в собственных суждениях. Даже при одинаковой сенсорной точности различия в осознанности связаны с префронтальной корой. [Lau & Passingham 2006].

В обычных сновидениях феноменальное содержание богато, но отсутствует рефлексия “я сплю”, а в осознанных сновидениях появляется мета-представление “я осознаю, что сплю”. Эти утверждения соответствуют HOT: добавление мета-уровня трансформирует качество сознания.

При зрительных иллюзиях или задачах на двусмысленные стимулы люди могут ошибаться в оценке того, что они видят. Метапредставление может расходиться с первичной сенсорной репрезентацией — что согласуется с HOT.

Но другие данные показывают, что сознание возможно без мета-репрезентации: критики указывают, что феноменальное сознание может существовать без высшего порядка. [Block, 2007; Lamme, 2006]. Например, младенцы, животные, пациенты без сложных метакогнитивных способностей явно переживают сенсорное сознание. HOT объясняет только «рефлексивное сознание», но не «сырой опыт».

Нейрофизиологические данные о сенсорных коррелятах в виде многочисленных исследований показывают, что сенсорные области мозга (V1, V4, IT) уже содержат корреляты сознательного восприятия без обязательного привлечения префронтальной коры. Это противоречит идее, что высший порядок всегда необходим. [Pitts et al., 2014; Railo et al., 2011]. Также было показано, что можно продемонстрировать частичные метакогнитивные процессы даже на бессознательных стимулах. [Maniscalco & Lau 2012]. То есть мета-репрезентация не всегда равна осознанности.

Клинические данные указывают на то, что пациенты с тяжелыми повреждениями префронтальной коры сохраняют феноменальное сознание (видят, слышат, чувствуют), но хуже справляются с метапознанием. Это указывает, что HOT отражает когнитивный аспект, но не обязательно феноменальный.

Теория объясняет различие между осознанными и неосознанными ментальными процессами и совместима с философскими концепциями сознательного мышления. Но доказать существование “второго порядка” нейробиологически затруднительно. Также гипотеза не применима к сознанию животных и младенцев (по мнению критиков).

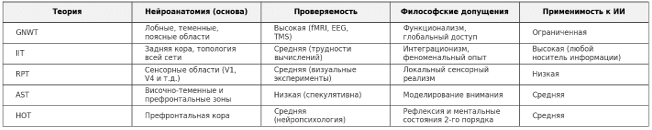

Была составлена таблица сравнения представленных теорий сознания по нескольким ключевым критериям:

Таблица 1.

Таблица сравнения по ключевым параметрам

Рисунок 1. Наглядная адаптация таблицы

Далее стоит переключить внимание с человека на животный мир и посмотреть, насколько рассмотренные выше теории применимы к представителям видом отличных от человеческого.

Традиционно исследования сосредотачивались на человеке, но в последние десятилетия интерес сместился к животным. Эксперименты показали, что многие виды обладают когнитивными способностями, ранее считавшимися исключительно человеческими. Например: приматы и дельфины проходят зеркальный тест на самопознание; вороны и попугаи демонстрируют использование инструментов и понимание причинно-следственных связей; рыбы-чистильщики способны узнавать себя в зеркале и модифицировать поведение; осьминоги проявляют сложные формы игры, исследовательское поведение и индивидуальность.

Эти факты ставят вопрос: обладают ли животные сознанием? Если да, то одинаково ли это сознание у разных таксонов, или мы имеем дело с множественными эволюционными вариантами субъективного опыта?

- К высшим млекопитающим (обезьяны, дельфины, слоны) успешнее всего применяются теории: GNWT, HOT, IIT

Были проведены тесты на узнавание в зеркале. Суть теста заключалась в том, что животное незаметно помечается (на лбу или морде) и помещается перед зеркалом. Если животное трогает метку на себе, а не в зеркале - это интерпретируется как самосознание. Успешно прошли этот тест: шимпанзе, бонобо, орангутаны, дельфины, слоны, сороки. Отрицательно завершили тестирование: собаки, кошки, большинство обезьян.

Результаты этих опытов разные теории сознания интерпретируют по-разному, например: HOT может указывать на представление 2-го порядка (“Я вижу себя”), а GNWT требует объединения информации о теле, зрении и памяти - типичный глобальный доступ.

Широко известно, что шимпанзе могут обманывать сородичей или человека, например, отвлекать внимание от пищи. Один шимпанзе делает вид, что не интересуется еду, пока другой смотрит. В первом приближении это указывает на понимание ментальных состояний другого - прототеория разума. Такие выводы поддерживает HOT (мышление о мышлении другого) и AST (моделирование внимания другого).

- К птицам (особенно врановым и попугаям) применяются теории IIT, GNWT, RPT. В эксперименте “Кэширование пищи с учётом наблюдающих” вороны прячут еду, когда их видят другие, и потом перепрятывают, если подозревают, что были замечены. AST интерпретирует эти наблюдения, как указание на существование модели внимания другого в зачаточной форме. IIT и GNWT считает, что подобное поведение требует интеграции информации о пространстве, времени, наблюдателе.

Известно, что Новокаледонские вороны изготавливают и применяют инструменты из веток, даже многошагово. Это говорит о способности планировать действия, использовать последовательные инструменты. Согласно GNWT подобное сложное поведение требует рабочей памяти и контроля. IIT указывает на интеграцию разнообразной информации.

- В отношении рыб можно применить теории IIT, RPT (возможно GNWT на базовом уровне). В эксперименте с зеркальным тестом рыбы чистильщики Labroides dimidiatus демонстрировали странное поведение у зеркала. При нанесении метки - чесали это место о камни, но только когда видели отражение. Некоторые исследователи считают это первичным самопредставлением. IIT допускает сознание без неокортекса - это аргумент в её пользу.

- Осьминоги, несмотря на радикально другой мозг, распределенный по телу, демонстрируют интегрированную обработку информации, согласно теории IIT Осьминоги обладают уникальным поведением, способностью к игре, распознаванию людей. Они могут учиться на чужом опыте, адаптироваться и даже решать головоломки.

Таблица 2.

Данные исследования

|

Вид животных |

Вероятная теория |

Подтверждающие данные |

|

Приматы, дельфины, слоны |

GNWT + HOT + IIT |

Самосознание, обман, символика |

|

Птицы (вороны, попугаи) |

IIT + GNWT + AST |

Инструменты, кэширование, обучение |

|

Рыбы |

IIT + RPT |

Зеркало, боль, обучение |

|

Осьминоги |

IIT |

Игра, адаптация, распознавание |

|

Млекопитающие среднего уровня (собаки, свиньи) |

GNWT (упрощённая) + IIT |

Эмоции, социальное поведение |

Global Neuronal Workspace Theory (GNWT) Это наиболее эмпирически подтверждаемая теория, хорошо объясняющая переход от бессознательной к сознательной обработке информации. Она полезна в клинической практике (например, в изучении комы, наркоза, сновидений), но не решает проблему субъективности - почему что-то ощущается.

Integrated Information Theory (IIT) Самая глубокая философски и универсальная по применимости теория. Она может применяться даже к ИИ и простым физическим системам. Однако IIT трудно проверять, и её предсказания не всегда интуитивны. Для построения сознательных ИИ - важнейшая теория, несмотря на сложность.

Recurrent Processing Theory (RPT) Фокусируется на локальных нейронных механизмах сознания, особенно в восприятии. Подходит для детального анализа ранней сенсорной обработки, но не объясняет более сложные формы сознания - самосознание, рефлексию, или интеграцию модальностей.

Attention Schema Theory (AST) Интересная, но спекулятивная теория, которая предлагает объяснение субъективного опыта как побочного продукта схемы управления вниманием. Пока не имеет сильной эмпирической базы, но может оказаться важной для объяснения "ощущения присутствия" и социального взаимодействия.

Higher-Order Theories (HOT) Фокусируется на осознании самого факта мышления - метакогниции. Эффективна для описания сложного сознания (у человека), но плохо применима к детям, животным, ИИ. Особенно ценна в философии ума и психиатрии (например, при расстройствах самовосприятия).

Сравнительный анализ позволяет утверждать, что на современном этапе ни одна из теорий не является исчерпывающим объяснением природы сознания. Наиболее перспективным представляется интегративный подход, предполагающий сочетание эмпирической строгости GNWT, формализационного потенциала IIT, сенсорной конкретности RPT и концептуальной значимости HOT и AST. Такой синтез способен обеспечить более комплексное понимание сознания, учитывающее как когнитивные, так и феноменологические аспекты.

Особое значение имеет проблема применимости данных теоретических моделей к развитию искусственного интеллекта. IIT обладает наибольшим потенциалом универсализации, тогда как GNWT и HOT могут служить моделями для разработки когнитивно-ориентированных архитектур ИИ. В перспективе именно междисциплинарная интеграция различных теорий и методов позволит приблизиться к созданию формальных и экспериментально подтверждённых моделей сознания, а также к разработке интеллектуальных систем, обладающих элементами когнитивной автономии и феноменальной осознанности.