ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Конференция: XCII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: экономика и менеджмент»

Секция: Экономика и управление народным хозяйством

XCII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: экономика и менеджмент»

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY

Nikolay Sevastyanov

Postgraduate student, Nizhniy Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Russia, Nizhniy Novgorod

Аннотация. В статье оценивается соответствие философско-методологического обеспечения инновационного развития экономики России логике постнеклассической научной рациональности. Анализ показывает, что философско-методологическое обеспечение инновационного развития определяется правовым полем в области государственной научно-технической политики, исходя из связи инноваций с новыми знаниями и научной деятельностью. По итогам анализа сделан вывод о возросшей степени соответствия философско-методологического обеспечения инновационного развития экономики логике постнеклассической научной рациональности.

Abstract. The article assesses the compliance of the philosophical and methodological support for innovative development of the Russian economy with the logic of post-non-classical scientific rationality. The analysis shows that the philosophical and methodological support for innovative development is determined by the legal field in the field of state scientific and technical policy, based on the connection of innovations with new knowledge and scientific activity. Based on the results of the analysis, a conclusion is made about the increased degree of compliance of the philosophical and methodological support for innovative development of the economy with the logic of post-non-classical scientific rationality.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационное развитие, экономика, философско-методологическое обеспечение.

Keywords: innovations, innovative activity, innovative development, economics, philosophical and methodological support.

На протяжении длительного времени российская экономика сталкивается с возрастающими вызовами и угрозами, воздействие которых со временем лишь усиливается. В условиях испытываемого давления важно не только сохранить и увеличить темы роста основных экономических показателей, но и обеспечить устойчивое инновационное развитие, являющееся залогом международной конкурентоспособности.

В настоящий момент устойчивость и эффективность инновационного развития российской экономики в целом и отдельных представителей промышленности в частности зависит не только от целесообразности применения экономических стимулов, но и от особенностей концепта существующего подхода к организации такого стимулирования. Иными словами, важно не только то, какими экономическими инструментами стимулировать инновационное развитие, но и то, какую цель оно должно иметь, каких социально значимых результатов должно достигнуть и т.д., т.е. иметь логически обоснованное философско-методологическое обеспечение.

Инновационной развитие экономики, с точки зрения её философско-методологического обеспечения, должно укладываться в логику превалирующего в научном сообществе типа научной рациональности. Научная рациональность, в свою очередь, объединяет в себе модель системных отношений в науке и научном сообществе, присущую современном этапу, и методологические основы познавательной деятельности.

Впервые в привычном на сегодняшний день виде разделение типов научной рациональности предложил Степин В.С., выделив классическую, неклассическую и постнеклассическую научную рациональность [2, с. 18]. Разграничение типов научной рациональности происходит по следующим критериям:

– способы системной организации исследуемых объектов;

– особенности средств и операций научной деятельности;

– ценностно-целевая установка субъекта научной деятельности и рефлексия над такой установкой.

На современном этапе, рассуждая о доминирующем типе научной рациональности, следует говорить о постнеклассической научной рациональности. Постнеклассическая научная рациональность как доминирующий тип научной рациональности современного этапа развития научного познания характеризуется следующими критериями:

– анализ объектов научно-исследовательской деятельности как саморазвивающихся систем, активно взаимодействующих с внешней средой, имеющих как внутренние, так и внешние источники и стимулы развития;

– междисциплинарный характер научно-исследовательской деятельности, выражающийся в комплексных формах, имеющих проблемно-ориентированный характер и находящихся на пересечении двух или более областей знания;

– объединение внутри- и вненаучных ценностных идеалов не только для достижения цели научно-исследовательской деятельности, но и для удовлетворения запросов общества.

Инновационное развитие является результатам инновационной деятельности, т.е. деятельности, связанной с разработкой и внедрением инноваций. Инновации, в свою очередь, представляют собой новое знание, воплощенное в принципиально новом или усовершенствованном продукте (товаре, работе или услуге), бизнес-процессе, внедренном в деятельность субъекта (например, предприятия промышленности) для получения коммерческой выгоды (в виде прибыли, снижении издержек и т.д.). Инновации, таким образом, тесно связаны с новым знанием, являющимся продуктом научно-исследовательской и научно-технической деятельности.

Научно-исследовательская и научно-техническая деятельность, являясь одними из объектов государственной научно-технической политики, являются источником новых знаний, на которые опираются инновации и инновационная деятельность, а, следовательно, и инновационное развитие. Федеральным законом от 23.08.1196 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – ФЗ № 127) установлены следующие дефиниции, имеющие отношение к созданию нового знания:

1. Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний [3].

2. Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы [3].

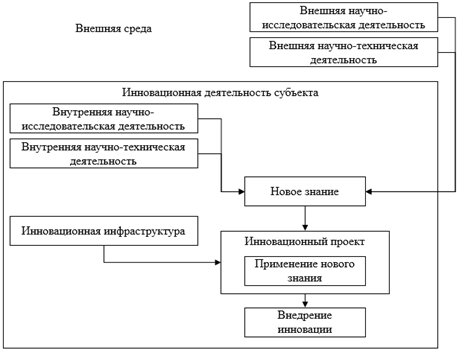

Взаимосвязь категорий научно-исследовательской и научно-технической деятельности (а, следовательно, и их государственного регулирования) с инновациями, инновационной деятельностью и инновационным развитием представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Взаимосвязь рассматриваемых категорий

Таким образом, определив взаимосвязь государственной научно-технической политики с инновационным развитием, можно утверждать, что концептуальные, или – в контексте исследования – философско-методологические, основы обеспечения инновационного развития российской экономики закладываются на уровне нормативных правовых актов.

В частности, речь идет ранее упомянутом ФЗ № 127, а также о распоряжении Правительства Российской Федерации от 20.05.2023 № 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года» (РП № 1315-р). Стоит отметить тот факт, что ФЗ № 127 определяет лишь категорийный аппарат, относящийся к исследованию, а также общие принципы государственной поддержки научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности, в то время как РП № 1315-р определяет цели и основные направления реализации политики в рассматриваемой области.

В рамках исследования особый интерес представляет собой ответ на вопрос о соответствии современного философско-методологического обеспечения инновационного развития российской экономике логике постнеклассического типа научной рациональности, критерии которого были представлены выше.

В отношении первого критерия, связанного с рассмотрением объекта научной (и в контексте исследования – инновационной) деятельности, следует отметить следующее.

Организации, осуществляющие коммерческую деятельность на территории России, в экономическом смысле уже рассматриваются как саморазвивающиеся системы. Однако, в контексте освоения технологий предприятиями и их технологического развития РП № 1315-р определяет только как цель переход к инновационно ориентированному экономическому росту, усиление роли технологий как фактора развития экономики [1] – соответственно, поддержка инновационного развития на текущий момент представляется как средство для построения базиса технологического саморазвития предприятий.

Кроме того, и как целевой показатель устанавливается технологическое обеспечение устойчивого функционирования и развития производственных систем [1], что также говорит о том, что у законодателя сложилось мнения о характере саморазвития отечественных производственных предприятий как о недостаточном, требующем внешнего вмешательства и поддержки. Таким образом, в современном правовом поле сложилась концепция недостаточного уровня и возможностей саморазвития (особенно – технологического) отечественных коммерческих (прежде всего – производственных) предприятий, что, однако, хоть в некоторой степени и противоречит логике постнеклассической научной рациональности, но в то же время обосновывает необходимость осуществления мер государственной поддержки инновационного и технологического развития.

В части, касающейся междисциплинарного характера научно-исследовательской деятельности в эпоху постнеклассики, необходимо отметить тот факт, что, согласно РП № 1315-р, для полноценного инновационного и технологического развития следует создавать новые формы интеграции научно-исследовательской и производственно-технической сферы. В частности, одним из предполагаемых к реализации мероприятий в данной связи является содействие созданию объединений, включающих образовательную, исследовательскую, опытно-конструкторскую и производственную компоненты, с вовлечением технологических стартапов [1]. Соответственно, предполагается, что для обозначенных выше целей планируется применения не только междисциплинарных, но также и межотраслевых инструментов, что не только соответствует логике постнеклассической научной рациональности, но и несколько расширяет её, обеспечивая бесшовность развития с момента его планирования и разработки на фундаментальном уровне до его внедрения в производственную деятельность.

Наибольшее соответствие современного философско-методологического обеспечения инновационного развития российской экономики логике постнеклассической научной рациональности можно наблюдать в её ценностно-мотивировочной части. Перестраивая цели, определенные утратившими силу нормативными документами (в частности – распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «О Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»), РП № 1315-р отказывается от концепции, связанной с необходимостью «догнать» развивающиеся страны по перечню определенных показателей, и сосредотачивается на обеспечении технологического суверенитета за счет выстраивания собственной научной, кадровой и технологической базой технологий [1], национального контроля над воспроизводством технологий [1]. Можно сказать, что российское правовое поле, особенно РП № 1315-р, с учетом сложившейся внешнеполитической и внешнеэкономической обстановки сделало серьезный прогресс, связанный с пересмотром философско-методологического обеспечения инновационного развития российской экономики.

При этом некоторые исключения, усматриваемые в действующем законодательстве и выходящие за рамки логики постнеклассической научной рациональности, можно рассматривать, во-первых, как отражение «реальности на земле», во-вторых, как необходимость, связанную с потребностью обосновать применение мер государственной поддержки и, в-третьих, как задел для дальнейшего развития самого правового поля и государственного регулирования инновационного развития.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что современное философско-методологическое обеспечение инновационного развития в России стало больше соответствовать логике постнеклассической научной рациональности, что, помимо прочего, свидетельствует об увеличивающейся кооперации государственной, научно-исследовательской и производственно-технической сфер, а также о выстраивании стратегии развития экономики (в том числе инновационного и технологического) на основе общенациональных интересов и интересов национальной экономики.