РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ КАК ДРАЙВЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Конференция: XCIV Международная научно-практическая конференция «Научный форум: экономика и менеджмент»

Секция: Региональная экономика

XCIV Международная научно-практическая конференция «Научный форум: экономика и менеджмент»

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ КАК ДРАЙВЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

THE DEVELOPMENT OF E-COMMERCE AS A DRIVER OF ECONOMIC GROWTH

Аннотация. Масштабное и интенсивное распространение электронной торговли не просто меняет структуру потребления, но глубоко перестраивает экономические связи, логистику, поведенческие проявления, а также сами бизнес-модели. На фоне усиливающейся цифровизации e-commerce становится не вспомогательным, а определяющим элементом динамики экономики. Однако в научной литературе отсутствует концептуальная целостность в трактовке её роли – одни авторы сводят рассматриваемое направление к технологической инфраструктуре, другие – к институциональной среде или маркетинговому механизму. Обозначаемые расхождения обнажают игнорирование комплексного подхода, в рамках которого учитывались бы как макроэкономические эффекты, так и трансформации внутрифирменных процессов. Цель настоящего исследования – выявить системообразующую функцию электронной торговли в современной экономике, проследив, каким образом она влияет на инвестиционную активность, распределение ресурсов, региональные различия, организационные модели. С опорой на содержательный анализ литературы и текущих статистических данных сделан вывод о том, что электронная торговля выступает не просто драйвером потребительского спроса, но и механизмом институционального давления на традиционные формы ведения бизнеса. Авторский вклад состоит в структурировании исследовательского поля по тематике e-commerce. Представленные материалы будут полезны управленцам, экономистам, исследователям цифровой трансформации, специалистам, которые занимаются проблематикой развития регионов, инфраструктуры, платформенных моделей.

Abstract. The rapid and widespread expansion of e-commerce not only reshapes consumption patterns but also deeply transforms economic linkages, logistics frameworks, behavioral dynamics, and the architecture of business models themselves. Against the backdrop of accelerating digitalization, e-commerce emerges not as a supplementary tool but as a core driver of economic momentum. However, academic discourse reveals a lack of conceptual coherence in interpreting its role: some scholars reduce the phenomenon to technological infrastructure, while others emphasize institutional frameworks or marketing mechanisms. These divergent views highlight the absence of an integrated approach that would encompass both macroeconomic effects and internal organizational transformations. The objective of this study is to uncover the system-forming function of e-commerce in the contemporary economy, tracing its influence on investment flows, resource allocation, regional asymmetries, and structural configurations of enterprises. Drawing on a substantive review of the literature and current statistical data, the research demonstrates that e-commerce acts not only as a catalyst of consumer demand but also as an institutional force reshaping traditional business practices. The author's contribution lies in structuring the research field surrounding e-commerce and proposing an interdisciplinary framework that unites technological, legal, logistical, and strategic dimensions. The findings are of practical relevance to decision-makers, economists, digital transformation researchers, and experts in regional development, infrastructure, and platform-based models.

Ключевые слова: аналитика, бизнес-модели, маркетплейсы, онлайн-продажи, платформенная экономика, цифровая логистика, электронная торговля.

Keywords: analytics, business models, digital logistics, e-commerce, marketplace platforms, online sales, platform economy.

Введение

В течение последних лет электронная коммерция перестала быть просто удобным способом покупки товаров в интернете. Она превратилась в стратегически важный фактор, который существенно влияет на развитие бизнеса, модернизацию процессов, а также формирование новых подходов к управлению.

В 2024 г. оборот электронной коммерции в России вырос на 41 % и приблизился к 9 трлн. руб. На долю отечественных интернет‑ритейлеров и маркетплейсов пришлось 97 % этого объёма, тогда как зарубежные онлайн‑покупки заняли лишь 3 % [8].

Однако, несмотря на усиливающуюся роль e-commerce, её вклад в экономический рост зачастую воспринимается узко – лишь как увеличение онлайн-продаж. Подобный подход не позволяет в полной мере оценить, как именно электронная торговля воздействует на занятость, инвестиции, трансформацию бизнес-моделей, международную экспансию.

В увязке с этим внимание современных исследователей сосредоточено на том, чтобы показать, как характеризуемое направление влияет на экономику в целом и на процессы внутри компаний. В центре исследовательского интереса – не отдельные цифровые инструменты, а системные преобразования, которые происходят в организации предпринимательства, логистике, управлении персоналом, взаимодействии с рынком.

Материалы и методы

Анализ научной литературы, посвящённой электронной торговле как фактору экономического роста, позволяет выделить ряд содержательных направлений, в рамках которых исследуется тема. Они различаются как по методологическим акцентам, так и по фокусу внимания – одни авторы сосредоточены на институциональных вопросах, другие – на региональной динамике, инфраструктурных предпосылках, третьи – на стратегических и маркетинговых функциях.

В частности, Д.В. Махноносов предлагает структурный анализ ключевых показателей и подчёркивает ускорение цифровизации как фактора трансформации рынка [7]. Схожую методологию применяют М.В. Ворончихин, Е.Ю. Данилова, дополняя статистические наблюдения рассмотрением технологических факторов роста онлайн-продаж [2]. Указанные труды объединяет упор на макроэкономической картине и обосновании e-commerce как сектора, влияющего на ВВП, занятость, налоговые поступления.

В свою очередь, А.А. Андреев анализирует законодательные и нормативные рамки функционирования электронной торговли в РФ, а также специфику налогообложения и регулирования в digital-среде [1]. Подобные вопросы затрагивают и А.Н. Доценко, Е.В. Токарь, Лу Чжан, сравнивая российскую и международную практики и высвечивая потребность в гармонизации правового поля [3].

Пристальное внимание в публикациях уделяется платформенной модели как «ядру» современной электронной коммерции. В работе И.И. Лиценберга рассматриваются ключевые функции платформ, включая сбор и обработку пользовательских данных, интеграцию логистических решений, алгоритмическое ценообразование и т. п. [6]. Исследование Н.П. Паздниковой и А.С. Малухина расширяет указанный подход (характеристика региональных различий в доступе, сравнительная оценка глобальных трендов) [9].

Отдельный вектор составляют изыскания с фокусом на прикладные аспекты. Так, С.Р. Семенов, А.И. Сатарбеков, А.С. Сатыбалдиева трактуют характеризуемое направление как форму маркетинговых коммуникаций и цифрового сервиса, выделяя его роль в обеспечении персонализированного потребительского опыта [10]. В этом же ключе пишет Д.С. Литвинова, делая в статье упор на динамику поведения и запрос на интеграцию омниканальных решений [5].

Дополнительное направление – публикации обзорно-аналитического характера. Так, материалы с платформ Retail.ru и Profashion.ru содержат актуальную статистику, подтверждающую высокие темпы роста интернет-продаж, а также подчёркивают значимость регионов как точек концентрации роста [4; 8]. Соответствующие сведения служат эмпирическим обоснованием для более глубоких выводов, представленных в академических трудах.

Несмотря на обилие работ, в литературе сохраняются определённые противоречия, а также пробелы. Во-первых, отсутствует единый подход к определению сущности электронной торговли (одни авторы рассматривают её преимущественно как технологический феномен, другие – как институциональный или маркетинговый). Во-вторых, заметен дисбаланс между теоретическими моделями и практическими кейсами – особенно в части регионального анализа и оценки социальных эффектов e-commerce. Недостаточно проработаны вопросы касательно цифрового неравенства, экосистемной конкуренции, экологических последствий масштабирования онлайн-торговли.

В ходе написания статьи применялись разнообразные методы: структурно-функциональный, компаративный анализ, систематизация, обработка статистической информации, экспертные оценки. Сочетание подходов обеспечивает многомерное понимание электронной торговли, однако требует дальнейшей интеграции для формирования целостной исследовательской парадигмы.

Результаты и обсуждение

Электронная торговля представляет собой системный процесс купли‑продажи товаров и услуг через цифровые каналы, базирующийся на интеграции интернет‑платформ, защищённых платёжных механизмов в сочетании с автоматизированными логистическими решениями [1, 5]. Её концептуальная основа заключается в превращении данных о спросе и предложении в управленческий ресурс – сведения о поведении пользователей, динамике цен, цепочках поставок обрабатываются алгоритмами для оптимизации каждого этапа сделки – от привлечения клиента до доставки. Архитектурно e‑commerce строится на трёх ключевых элементах (платформенной инфраструктуре, электронной платёжной системе, информационно‑аналитической поддержке), которые обеспечивают прозрачность, скорость, масштабируемость реализуемых коммерческих операций [3; 5; 10].

Ранее e-commerce воспринималась как дополнительный канал продаж. Сегодня она – полноценная экосистема. Платформы объединяют маркетинг, логистику, аналитику, обслуживание клиентов. Компании уже не просто размещают товары онлайн – они строят вокруг торговли цифровые бизнес-процессы (от управления складом до персонализированных предложений с помощью ИИ). Ключевые этапы эволюции отражены на рисунке 1.

Рисунок 1. Этапы эволюции электронной торговли (составлено автором на основе [2, 5, 7])

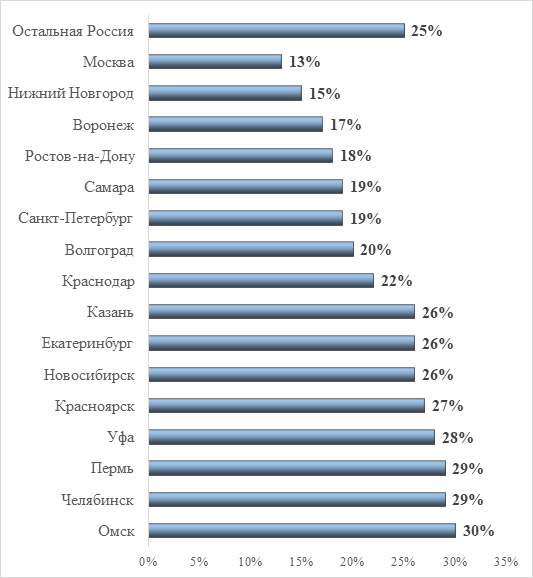

Важно отметить и расширение форматов – кроме традиционной схемы «бизнес-клиент» (B2C), активно развиваются направления B2B, C2C и D2C. Это означает, что производители, торговые компании и даже физические лица начинают конкурировать в едином пространстве, используя одни и те же платформы и инструментарий. Примечательно, что в 2024 году отмечено продолжение укрепления позиций маркетплейсов в РФ. В большинстве городов РФ зафиксирован уверенный рост числа транзакций. Особенно большой прирост продемонстрировали Омск, Челябинск, Пермь, Уфа, Красноярск [4] (рис. 2).

Рисунок 2. Показатели роста количества транзакций в 2024 году среди городов-миллионников (маркетплейсы) (составлено автором на основе [4])

Для управленца важно понимать, что электронная торговля воздействует не только на доходы конкретной организации, но и на экономику в целом. Целесообразно выделить основные механизмы:

- рост потребления (доступ к товарам и услугам упрощается, что стимулирует спрос даже в удалённых регионах);

- ускорение инвестиций (e-commerce требует развития логистики, ИТ-инфраструктуры, платёжных систем; это привлекает вложения и создаёт рабочие места);

- международные возможности (раньше выйти на зарубежный рынок было сложно; теперь даже небольшой бизнес имеет возможность продавать глобально – через маркетплейсы, соцсети, цифровую рекламу) [5; 9].

Помимо отмеченного выше, электронная торговля усиливает конкуренцию, заставляя хозяйствующие субъекты пересматривать цены, улучшать сервис, автоматизировать процессы. Это не только влияет на прибыль, но и обеспечивает устойчивое развитие.

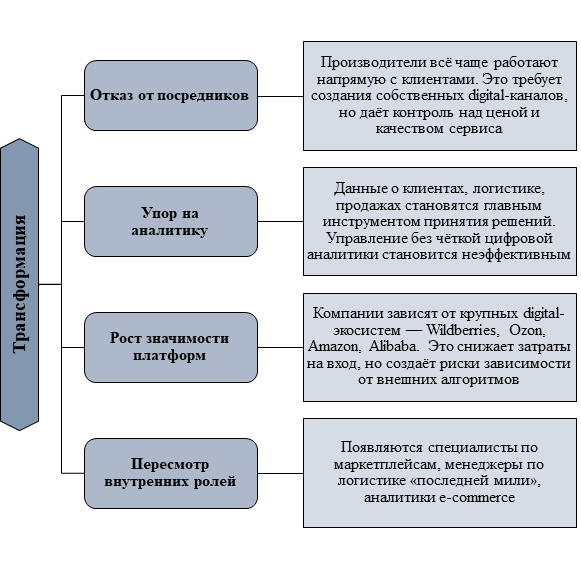

По ходу расширения сферы e-commerce трансформируются внутренние структуры компаний (рис. 3).

Рисунок 3. Трансформация внутренних структур организаций на фоне развития электронной торговли (составлено автором на основе [1–3; 6])

Хотя анализируемое направление открывает многочисленные и многообещающие возможности, оно сопровождается и определёнными угрозами.

Так, первая из них касается концентрации влияния. Крупнейшие платформы контролируют значительную часть рынка. Компании теряют независимость в вопросах ценообразования, логистики и даже видимости товаров.

Вторая угроза сопряжена с экологической нагрузкой. Рост числа доставок и возвратов увеличивает давление на инфраструктуру и экологию. Бизнесу важно искать решения по сокращению упаковки, оптимизации логистики, повторному использованию ресурсов.

Среди угроз выделяется также неравный доступ к технологиям, что создаёт конкурентные разрывы.

Для управленца отмеченное выше означает необходимость стратегического планирования – диверсификации каналов, оценки рисков зависимости от платформ, развития собственной digital-экспертизы внутри команды.

С авторской точки зрения, одним из ключевых эффектов распространения электронной торговли стало изменение архитектуры бизнес-моделей. От классической цепочки «производство – дистрибуция – розница» рынок переходит к сетевым структурам, в которых роль посредника всё чаще берут на себя цифровые платформы. Это не просто оптимизация процессов, а кардинальный сдвиг в логике функционирования рынков: данные становятся центральным ресурсом, а алгоритмы – базовым инструментом управления цепочками создания стоимости.

Выводы

Электронная торговля уже сегодня – не просто канал продаж, а основа digital-трансформации бизнеса. Она меняет подход к управлению, структуру затрат, отношения с клиентами, а также принципы конкуренции. Понимание соответствующих процессов – ключ к устойчивому развитию хозяйствующих субъектов в цифровую эпоху.

Как представляется, чтобы быть успешными в условиях цифровизации, предприятиям необходимо:

- выстраивать мультиканальную стратегию продаж;

- развивать внутреннюю цифровую экспертизу;

- использовать аналитику как «фундамент» для управленческих решений;

- внимательно относиться к рискам зависимости от платформ;

- внедрять устойчивые экологические и логистические практики.

Резюмируя вышесказанное, целесообразно подчеркнуть, что электронная торговля – это не просто рост продаж онлайн; речь идёт о сигнале к переосмыслению всей логики бизнеса.