ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К АДДИТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

Конференция: XCVII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: экономика и менеджмент»

Секция: Экономика и управление народным хозяйством

XCVII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: экономика и менеджмент»

ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К АДДИТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

FORMULATING INDUSTRY POLICY IN THE CONTEXT OF THE TRANSITION TO ADDITIVE MANUFACTURING: CHALLENGES AND SOLUTIONS

Alexander Kozhiev

Postgraduate student, National Research Nuclear University MEPhI, Russia, Moscow

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые институциональные и экономические вызовы, возникающие при формировании отраслевой политики в контексте распространения аддитивных технологий. Представлены теоретико-методологические основания адаптации экономических механизмов и инструментов государственной политики к условиям цифровой индустриализации. Предлагается модель оптимизации отраслевой структуры с учётом трансакционных издержек, изменений в структуре производственных цепочек и локализации добавленной стоимости.

Abstract. The article discusses key institutional and economic challenges arising in the formation of sectoral policy in the context of the spread of additive technologies. It presents the theoretical and methodological foundations for adapting economic mechanisms and instruments of public policy to the conditions of digital industrialization. A model for optimizing the industry structure is proposed, taking into account transaction costs, changes in the structure of production chains, and the localization of added value.

Ключевые слова: аддитивное производство, отраслевая политика, цифровая индустриализация, трансакционные издержки, децентрализация, пространственная экономика, производственная локализация, гибридные кластеры, институциональные изменения, экономическая оптимизация.

Keywords: additive manufacturing, industrial policy, digital industrialization, transaction costs, decentralization, spatial economics, production localization, hybrid clusters, institutional change, economic optimization.

1. Введение

Переход к аддитивным технологиям (далее – АТ) представляет собой не просто технологическую трансформацию, а сдвиг в институциональной логике функционирования отраслей. Тогда как традиционная промышленная политика была ориентирована на масштабирование и концентрацию производственных мощностей, АТ требует гибкости, децентрализации и иной логики размещения ресурсов.

Смена производственной парадигмы требует пересмотра самой природы отрасли как объекта экономической политики. В контексте данного исследования под отраслевой политикой понимается совокупность целенаправленных вмешательств государства в процесс структурной трансформации с целью повышения совокупной факторной производительности в условиях технологического сдвига.

2. Теоретические основания

В основе предлагаемого подхода лежат положения новой институциональной экономики (НИНЭ), теории общего равновесия и модели эндогенного роста.

Переход к аддитивным технологиям влияет на:

- структуру издержек:

Ctotal=Cf+Cv (q)+Ct+Cl

где:

Cf – фиксированные капитальные затраты;

Cv (q) – переменные издержки в зависимости от объема производства q;

Ct – трансакционные издержки;

Cl – логистические издержки.

- функцию производственной локализации:

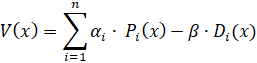

где:

V(x) – валовая добавленная стоимость в точке x;

![]() – производственные возможности,

– производственные возможности,

![]() ) – дистрибуционные затраты,

) – дистрибуционные затраты,

![]() ,

, ![]() – параметры производственной эффективности и логистических потерь [3].

– параметры производственной эффективности и логистических потерь [3].

Изменение этих компонентов приводит к новой форме отраслевой структуры, при которой выигрывает не концентрация, а адаптивность.

3. Вызовы формирования отраслевой политики

Формирование отраслевой политики в условиях технологического сдвига к аддитивному производству сопряжено с целым рядом фундаментальных вызовов. Эти вызовы носят не столько технологический, сколько институциональный и методологический характер. Они затрагивают само определение «отрасли» как объекта макроэкономического управления, механизмы государственной поддержки и способ классификации производственных единиц [2]. Ниже представлены три ключевых аспекта, определяющих сложность и неоднозначность текущего этапа.

3.1. Институциональная инерция

Существующие инструменты отраслевой политики во многих экономиках сформированы в индустриальную эпоху, в условиях, когда отраслевая идентичность основывалась на стабильных производственных процессах, типовой продукции и крупносерийных мощностях. Однако с распространением аддитивных технологий меняется сама логика производства: происходит переход от массового производства к массовой кастомизации.

Этот сдвиг порождает институциональный разрыв между реальной структурой экономики и инструментами её регулирования. Программы субсидирования, налоговых льгот и технологического развития часто «привязаны» к устаревшим классификаторам отраслей (например, ОКВЭД, NACE, NAICS), которые не способны отразить полифункциональность современных производственных единиц, использующих аддитивные технологии.

3.2. Децентрализация производственных мощностей

Одной из ключевых особенностей аддитивного производства является снижение порога входа в производство сложных деталей и конечной продукции. Это ведёт к структурному размыванию традиционного представления об экономии на масштабе. Там, где раньше крупные предприятия выигрывали за счёт консолидации производственных мощностей, в эпоху АТ на первый план выходят гибкие, распределённые производственные сети.

С экономической точки зрения, это означает смещение функции издержек от зависимости C(q) от объема выпуска q к зависимости от сложности и уникальности продукции, что слабо коррелирует с размером предприятия. Возникает феномен «экономии на разнообразии» (economies of scope) при одновременной потере классической «экономии на масштабе» (economies of scale).

Таким образом, индустриальная политика, ориентированная на поддержку «чемпионов отрасли» и крупных корпораций, оказывается неконкурентоспособной в условиях появления тысяч мелких, но высокоэффективных и адаптивных производственных ячеек.

3.3. Эрозия понятий «отрасль» и «кластер» в многослойной экономике

Традиционные экономические концепции предполагают, что отрасли – это относительно однородные совокупности фирм, производящих схожую продукцию и использующих близкие технологии. Однако в условиях распространения АТ происходит разотраслевление (de-sectoralization) производственные единицы могут производить изделия, относящиеся к разным отраслям в рамках одного цикла (например, медицинские импланты и компоненты для авиации на одной установке 3D-печати). Это ведёт к размыванию границ кластеров. Современные производственные экосистемы формируются не по территориальному, а по технологическому и логистическому признаку. Производственные ячейки, участвующие в создании одного изделия, могут быть разбросаны по разным регионам и даже странам, объединяясь через цифровые платформы и распределённые базы CAD-моделей.

Классическая кластерная политика, ориентированная на территориальную концентрацию и синергию смежных предприятий, теряет эффективность. На смену ей приходит необходимость формирования виртуальных кластеров – объединений, основанных на совместном доступе к цифровым инфраструктурам, стандартам данных и протоколам взаимодействия [5].

В совокупности, эти вызовы указывают на необходимость пересмотра базовых принципов отраслевой политики. Она должна трансформироваться из системы линейной поддержки формально выделенных отраслей в платформенную модель регулирования технологических модулей и цепочек создания стоимости, адаптивных к быстро меняющейся реальности цифрового производства.

4. Направления решений: принципы адаптации отраслевой политики к условиям аддитивного производства

4.1. Алгоритм адаптации отраслевой политики

Предлагается следующий алгоритм адаптации отраслевой политики:

Моделирование гибридных кластеров с применением графовых структур, где вершины – производственные модули, а рёбра – логистические и информационные связи. В то же время предлагается динамическая классификация производств на основе данных о цифровом дизайне, а не конечной продукции. Кроме того, существует необходимость обеспечить оптимизацию размещения производств с учётом транспортных и трансакционных издержек в модели пространственного равновесия [1].

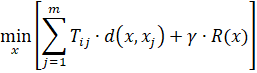

Пример модели пространственной оптимизации, где за основу была взята модель Вебера. Однако эта модель модифицирована под реалии аддитивного производства:

где:

Tij – объём грузопотока между точками i и j,

d(x, xj) – расстояние,

R(x) – регуляторная нагрузка в локации x,

γ – коэффициент административных издержек.

Реализация эффективной отраслевой политики в условиях перехода к аддитивным производственным технологиям требует выхода за пределы традиционного инструментария индустриального управления. Необходима системная трансформация подходов к целеполаганию, инструментарию и методам пространственной и структурной координации. В пунктах 4.2–4.4 представлены концептуальные направления, на которых может базироваться новая парадигма отраслевой политики в эпоху аддитивных технологий.

4.2. Моделирование гибридных (цифрово-физических) кластеров на основе сетевых и графовых структур

В условиях постиндустриальной экономики кластеры перестают быть строго географическими образованиями. Их структура всё больше напоминает мультиузловые сетевые графы, в которых предприятия связаны не физической близостью, а совместным участием в цифровых цепочках создания стоимости [4].

Формально, такой кластер можно представить как направленный взвешенный граф G=(V, E, W), где:

V – множество участников (производственные модули, поставщики, сервисные и инженерные центры),

E – набор связей (логистических, информационных, контрактных),

W – весовые коэффициенты, отражающие интенсивность взаимодействия (например, частота транзакций, объём обмена CAD-файлами, взаимозависимость в проектировании).

Методами сетевого анализа (центральность, плотность, устойчивость) возможно:

- выявлять узловые точки (hubs) в технологической сети,

- определять системных участников, критичных для устойчивости кластеров,

- прогнозировать эффект от включения / исключения узлов на эффективность всей сети (сценарный анализ с использованием моделей типа «перколяции» или агентного моделирования) [6].

Такая кластеризация позволяет настраивать таргетированную поддержку не по отраслевому признаку, а по степени стратегической связанности субъекта с цифровой производственной экосистемой.

4.3. Введение динамической классификации производств и производных продуктов

Отказ от статичных отраслевых классификаторов предполагает переход к динамическим, проектно-ориентированным системам описания производств. В рамках применения аддитивных технологий продукция определяется не физическим носителем, а цифровым дизайном, хранящимся в централизованных или распределённых реестрах (например, PDM/PLM-системах, NFT-платформах цифрового инжиниринга и т.п.) [7].

В рамках отраслевой политики предлагается ввести концепцию «цифрового паспорта изделия» – структурированной информации, включающей:

- тип и область применения (связь с отраслями назначения, а не производства),

- технологию исполнения (тип АП: FDM, SLS, SLA и т.д.),

- параметры воспроизводимости и стандартизации,

- принадлежность к функциональному классу (например, «механическая связка высокой точности», «имплантат с биоадаптацией» и т.п.).

На этой основе может формироваться сквозная цифровая классификация, позволяющая переориентировать механизмы поддержки с модели «отрасль-производителя» на потребности отраслей-получателей инновационного продукта.

4.4. Оптимизация размещения производственных мощностей: пространственно-логистическая модель с трансакционными ограничениями

Переход к децентрализованным производственным структурам требует развития инструментов пространственного анализа, адаптированных к условиям гибких производственных сетей. В частности, необходимо учитывать не только географические издержки (транспорт, энергия, доступ к рынкам), но и трансакционные компоненты: доступ к цифровым платформам, кадровым ресурсам, скорости регистрации и сопровождения проектов.

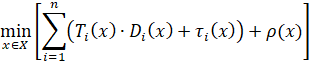

Предлагается использовать расширенную модель пространственного равновесия, адаптированную под специфику АТ:

где:

x∈X – возможные точки размещения (или узлы сети),

![]() – объём транспортируемой продукции от точки i через точку x,

– объём транспортируемой продукции от точки i через точку x,

![]() – логистические расстояния,

– логистические расстояния,

![]() (x) – трансакционные издержки в конкретной юрисдикции (включая правовую сложность, скорость разрешительных процедур, доступ к платформам кооперации),

(x) – трансакционные издержки в конкретной юрисдикции (включая правовую сложность, скорость разрешительных процедур, доступ к платформам кооперации),

![]() ) – регуляторная нагрузка и институциональная ригидность региона.

) – регуляторная нагрузка и институциональная ригидность региона.

Таким образом, предпочтение получают не просто «дешёвые» локации, а структурно благоприятные точки интеграции в глобальную цифровую производственную сеть.

Перечисленные решения представляют собой контуры будущей модели отраслевой политики, ориентированной не на поддержку стационарных производственных блоков, а на управление потоками знаний, цифровых моделей и адаптивных производственных функций. Такая политика требует не только модернизации инструментов, но и глубокой переоценки целей – от количественных индикаторов роста к метрикам структурной пластичности, технологической автономии и способности к быстрому масштабированию через цифровые интерфейсы.

5. Заключение

Формирование отраслевой политики в условиях распространения аддитивного производства требует отхода от устаревших индустриальных шаблонов. Необходима модель, учитывающая гибкость, цифровую логистику, трансакционные издержки и необходимость постоянной институциональной адаптации. В данной статье автором предложена версия перехода от статичной политики поддержки отраслей к динамической системе координации цифровых производственных экосистем.