СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА АРАБОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Конференция: XCVIII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: филология, искусствоведение и культурология»

Секция: Русский язык

XCVIII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: филология, искусствоведение и культурология»

СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА АРАБОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

DICTIONARIES OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS A WAY TO ENRICH THE VOCABULARY OF ARABIC-SPEAKING STUDENTS WHEN TRANSLATING POLITICAL TEXTS

Al Barazanchi Mohammed Yasin Mohammad

Teacher of Russian language, Baghdad University, Iraq, Baghdad

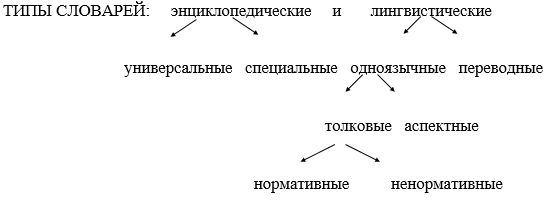

Аннотация. В статье, целью которой является приобретение арабоговорящими студентами навыков перевода политических текстов, рассмотрены типология и функции классических и современных русских лексикографических источников. В соответствии с существующими классификациями, словари подразделяются на энциклопедические и филологические. Однако в настоящее время возрастает роль словарей комбинированного типа, способных нести лингвокультурологическую информацию. Для расширения словарного запаса студентам, изучающим русский язык, необходимо обращать внимание на изменения семантической структуры слова, а также знать типовые модели создания современной политической терминологии.

Abstract. The article, which aims to acquire the skills of translating political texts by Arabic-speaking students, examines the typology and functions of classical and modern Russian lexicographic sources. In accordance with the existing classifications, dictionaries are divided into encyclopedic and philological. However, the role of combined dictionaries capable of carrying linguistic and cultural information is currently increasing. To expand the vocabulary of students studying Russian, it is necessary to pay attention to changes in the semantic structure of the word, as well as to know the typical models for creating modern political terminology.

Ключевые слова: лексикография, энциклопедические словари, толковые словари (нормативные и ненормативные), аспектные словари, комплексные словари русского языка, лингвокультурология.

Keywords: lexicography, encyclopedic dictionaries, explanatory dictionaries (normative and non-normative), aspect dictionaries, complex dictionaries of the Russian language, linguoculturology.

Познавательный и образовательный потенциал словарей очень высок: они компактно представляют информацию о разных сферах человеческой деятельности. Особенно значима их роль в области лингвистики, словари являются своего рода пособием по лексикологии, стилистике и т.д.

Словари выполняют и лингвокультуроведческую функцию: «Наблюдается новый подход к созданию словарей, при котором акцент делается на соотношении языка и культуры. Задача создателя словаря состоит в том, чтобы отразить язык, который является выражением своеобразия культуры, в которой он существует. Словарь выступает средством отражения и постижения культуры общества, его национальной уникальности» [16, с. 188]. С позиции диалога культур словарь выступает как метод и средство познания и описания многообразия окружающей нас действительности и как специфическая форма отражения культуры общества, его национальной уникальности и особенности жизни и деятельности определенного народа [18, с. 119]. Поэтому очень важно использовать лексикографические источники при обучении иностранным языкам, расширяя словарный запас студентов и уточняя представления о национальной самобытности носителей изучаемого языка. По мнению Х. Касареса, у лексикографии как науки о теории и практике составления словарей есть особая функция, «направленная на диалог культур и поколений» [8, с. 58].

Специфика и назначение каждого словаря отражаются в классификации.

Существует несколько классификаций лексикографических источников.

Основы их типологии были заложены еще в работах Л.В. Щербы, который выделил шесть ведущих оппозиций:

1) словарь академического типа – словарь-справочник;

2) энциклопедический словарь – общий словарь;

3) тезаурус – обычный словарь;

4) обычный словарь – идеологический словарь;

5) толковый словарь – переводной словарь;

6) неисторический словарь – исторический словарь [23, с. 265–304].

Главной миссией словаря ученый считал облегчение понимания текста при изучении языка. Подчеркивая строго научный характер данной классификации, П.Н. Денисов отмечал лежащее в ее основе противопоставление активного и пассивного словарного состава: активный используется в речи большинства носителей языка, пассивный более или менее им понятен [7, с. 113].

Большинство современных лексикографов разграничивают энциклопедические и лингвистические (филологические) словари.

Объектом описания в энциклопедическом словаре является не слово, а понятие. Энциклопедические словари подразделяются на универсальные (общие) и специальные (отраслевые). Словари второго типа – это справочники по отдельным отраслям науки, культуры, спорта, общественной жизни и т.д., например, политические, философские словари. Словник включает, главным образом, имена существительные или субстантивные словосочетания, в то время как в лингвистических словарях представлены слова всех частей речи. Поскольку целый ряд словарных статей посвящен персоналиям (историческим деятелям, ученым, политикам, представителям культуры, искусства и др.) и определенным топосам (географическим объектам, городам, странам, сооружениям и проч.), широко используются имена собственные – антропонимы и топонимы. Включаются иллюстрации: таблицы, диаграммы, фотографии, рисунки. В энциклопедических словарях нет грамматических, стилистических и иных лингвистических характеристик слов, входящих в словник, но может быть указано ударение и даже этимологическая справка (для иноязычных терминов).

В филологических (лингвистических) словарях объектом является слово., которое может быть охарактеризовано в разных аспектах: со стороны семантической структуры, стилистической окраски, происхождения и т.п.

Лингвистические словари бывают одноязычные, в которых слова конкретного языка поясняются средствами того же языка и переводные – дву- и многоязычные, например, русско-английский словарь.

Дальнейшая классификация одноязычных словарей предполагает разграничение среди них толковых и аспектных, различающихся своими задачами. Толковые словари служат для толкования, объяснения значений слов; аспектные словари характеризуют лексику русского языка с определенных точек зрения. Так, часть аспектных словарей посвящена рассмотрению той или иной лексической сферы (словари синонимов, омонимов, антонимов, паронимов, неологизмов, иностранных слов, диалектные, фразеологические, словари языка писателей, ономастические, идеографические или семантические и проч.). Другие словари рассматривают всю лексику под одним углом зрения (орфографические, орфоэпические, частотные, грамматические, исторические, дающую характеристику словарного состава какого-то периода развития языка, и т.д.).

В свою очередь, толковые словари также бывают двух типов: нормативные и ненормативные. Нормативные, во-первых, включают только ту лексику современного русского языка, которая соответствует установленным нормам, и, во-вторых, содержат разнообразные пометы, грамматические и стилистические, регулирующие употребление лексических единиц. Ненормативные словари стремятся охватить все слои лексики русского языка. Такие словари называют тезаурусными. Ярким примером может служить «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, включающий просторечие, большое количество диалектных единиц, а в качестве иллюстраций приводится около 30 тысяч произведений малых фольклорных жанров: пословиц, поговорок, загадок [6].

Таким образом, в современной лексикографии общепринятой является следующая классификация словарей.

Рассмотрим эвристические возможности лексикографических источников разного типа для развития словарного запаса студентов, изучающих русский язык. При этом конкретизируем данную задачу необходимостью перевода текстов политической тематики, которые являются важным источником лингвострановедческой информации.

Безусловно, в первую очередь следует обратиться к толковым словарям русского языка. Наиболее авторитетные и стабильные словари были созданы в середине ХХ века. Они различаются объемом словника, принципами расположения материала, системой помет, характером иллюстраций.

Изучающие русский язык активно пользуются универсальным однотомным «Словарем русского языка», составленным С.И. Ожеговым [15]. Несомненным достоинством этого лексикографического источника является точность и краткость толкований, он выдержал самое большое число переизданий. Классические издания словарей Д.Н. Ушакова [21], А.П. Евгеньевой [12], В.И. Даля [6] – четырехтомные, содержат больший объем информации, т.е. у пользователя больше возможностей найти интересующее его слово. 17-томный академический «Словарь современного русского литературного языка» [3] является самым репрезентативным и включает не только актуальную лексику, им пользуются специалисты. Известны попытки лексикографов представить какой-то источник в более компактном виде, не всегда удачные, например, издать «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова как однотомный [21].

Расположение слов в словаре может быть гнездовым, как в словаре В.И. Даля, или алфавитным. В.И. Даль в ряде случаев объединяет слова на основе этимологических связей, уже не актуальных в современном языке: так, слово вагон помещено им в словарную статью слова вага (в древнерусском языке – ‘тяжесть, вес’). Иногда совмещаются оба принципа, как в 17-томном академическом «Словаре современного русского литературного языка» [3], где первые три тома построены по гнездовому принципу, остальные – по алфавитному. Алфавитный порядок более оптимален, слова легче находить, особенно для иностранцев, изучающих язык.

Толкование значений может быть описательным (суверенитет – полная независимость государства от других государств в его внутренних делах и во внешней политике), синонимическим (уклон – отклонение, отход от основной линии во взглядах, в политике), перечислительным (терроризм – устрашение и физическое уничтожение своих противников в политике и практике террора), отсылочным (левачество – мнимо радикальная экстремистская политика под лозунгом «левых»), энциклопедическим (аракчеевщина – в России в начале 19 в.: режим неограниченного полицейского деспотизма и насилия, произвола военщины [по имени Аракчеева, министра-временщика при Александре I]).

Иллюстративным материалом могут служить цитаты из художественной литературы или примеры, составленные автором. Возможно сочетание двух способов.

Разнообразные пометы характеризуют слово с точки зрения сферы употребления («обл.», «спец.», «воен.» и др.), со стилистической точки зрения («книжн.», «науч.», «газет.», «канц.», «поэтич.», «разг.»), с исторической точки зрения («устар.», «нов.»), с точки зрения характера оценки («бран.», «ирон.», «ласк.»). Наиболее разветвленная система помет – в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова. Именно и только в этом словаре среди помет, указывающих на специальную область применения слова, находим сокращенное обозначение «полит». – политика, политический [21, с. 7].

Словарный состав любого языка динамичен: появляется новая лексика, устаревшая выходит из употребления, меняется семантическая структура слов: происходит расширение, сужение, перегруппировка и уточнение значений. Рассмотрим спектр значений слова дума, которое может быть в том числе и политической номинацией, в различных толковых словарях русского языка в соответствии со временем их публикации.

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля слово дума помещено в словарной статье производящего глагола думать. Неслучайно в качестве первого значения указано ‘действие по значению глагола’. Как оттенки значения фиксируются ‘самый предмет, что задумано, мысль, мечта, забота’ и ‘лирическое стихотворение, в роде баллады’. Наконец, общественно-политическая ипостась семантики раскрывается в завершающей формулировке ‘собранье чинов для каких-либо дел: Орденская дума, Городская дума’ [6, т. I, с. 500]. Словарь Д.Н. Ушакова основное значение ‘размышление, мысль’ уже рассматривает как устаревшее, второе значение конкретизирует: ‘род украинской песни, политизированное значение также приводится последним: ‘представительное собрание с законодательными или административными функциями в России’ [21, с. 190]. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова у слова дума выделяются аналогичные значения в той же последовательности, но с уточнениями: ‘мысль, размышление’ дается с пометой высокое, следующее значение тоже связано с украинской народной песней, а третье ‘название некоторых государственных учреждений’ комментируется: «в старой России» [15, с. 156]. Приблизительно те же три значения в сходных иерархических отношениях отмечает и МАС, однако у второго дифференцируется оттенок значения ‘род стихотворений на гражданские, политические темы в русской поэзии 19 в.’, который как бы организует переходный мостик к третьему – ‘название различных органов центрального и местного управления в России’ [12, т. I, с. 452].

Кардинальные изменения в государственной системе, политическом статусе вызывают потребность отражения в новых лексикографических источниках. В конце XX – начале XXI вв. в России произошел своеобразный «лексикографический бум», вызвавший появление целого ряда словарей. Так, вышли два словаря под редакцией Г.Н. Скляревской: «Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия» [24] и «Толковый словарь русского языка начала ХХI века. Актуальная лексика» [1]. Составители словарей отмечают разряд слов «Политика, социальное устройство, идеология» в числе тех, которые «с наибольшей полнотой отражают общественные изменения»: авторитаризм, административно-командный, антиноменклатурный, департизация, конфронтировать, посткоммунистический и др. [24, с. XI]. Слово дума в соответствии с новыми реалиями приравнивается к понятию «Государственная Дума», что влечет за собой развитие производных Госдума, думец, думский [24, с. 237]. Кроме того, в результате метонимического переноса развились значения ‘название некоторых законодательных учреждений Российской Федерации; люди, входящие в состав таких учреждений; здание, в котором находится такое учреждение’ [1, с. 329].

Вышедший чуть позже «Новейший большой толковый словарь» объединил усилия лексикографов ХХ века и новой России, он «является универсальным справочником по русскому языку» [14, с. 3], поэтому в нем учтен весь ранее отмеченный спектр значений с указанием исторической перспективы: 1) ‘мысль, раздумье’; 2) ‘эпико-лирический жанр, а также род стихотворений на гражданские, политические темы’; 3) ‘представительное выборное учреждение с законодательными, совещательными и административными функциями; здание такого учреждения’; 4) ‘в Древней Руси: совет бояр’ [14, с. 287]. В более лапидарном «Толковом словаре новых слов и значений русского языка», изданном одновременно с НБТС, зафиксировано только производное образование от дума в значении ‘Государственная Дума’: «Думцы (разг.) – члены Государственной Думы; те, кто участвует в работе Госдумы, обсуждая и принимая путем тайного голосования законы и постановления» [9, с. 121].

Таким образом, классические и современные толковые словари являются надежным источником информации для изучающих русский язык. Поскольку в сфере общественной жизни, политики происходят очень быстрые изменения, при переводе текстов соответствующей тематики необходимо отслеживать возможную трансформацию семантической структуры слова, как было продемонстрировано на примере лексемы дума, причем может измениться даже внешний облик единицы, орфографическая подача – написание с заглавной или строчной буквы. В спорных случаях, для сравнения данных различных источников относительно формально-семантических особенностей слова, следует обращаться к «Сводному словарю современной русской лексики», который «предназначен для специалистов-филологов, преподавателей русского языка, издательских работников, журналистов, переводчиков» [19, с. 2], однако он не учитывает произошедшие в XXI веке языковые изменения.

Помимо толковых словарей, для перевода политических текстов может быть полезен также ряд аспектных словарей и лексикографических источников комбинированного типа. Исследователи отмечают, что традиционная форма словарной статьи толкового словаря не способна вместить всей необходимой информации [5, с. 34–48]. По мнению Ю.Н. Киселевского, имеются реальные основания для создания комбинированных толково-энциклопедических словарей, в которых должны совмещаться принципы описания лексических значений слов с принципами характеристики научных понятий [10, с. 176].

Так, в «Комплексном словаре русского языка», благодаря частично гнездовому принципу подачи материала, показу моделей сочетаемости слов, включению в словарные статьи синонимов и антонимов, «по-новому раскрыта семантика» лексических единиц [20, с. II]. Словарь, по сути, объединяет данные 15 аспектных словарей: орфографических, орфоэпических, акцентологических, грамматических, словообразовательных, стилистических, семонимических, фразеологических и др.

Большую помощь для освоения русского языка иностранцами оказывают словари, группирующие лексику в соответствии с выражаемой семантикой. Например, в «Русском семантическом словаре», систематизированном по классам слов и значений, выделяются семантические объединения – участки и множества: Раздел «Политика» представлен смысловыми разрядами «Общие обозначения» (дипломатия и др.), «Политическая деятельность, политические взгляды, интересы» (автаркия, неоглобализм и проч.), «Национальные пристрастия, национальная нетерпимость» (напр., экстремизм, ксенофобия) [17, т. III, с. 476–479]. В центре внимания составителей «Толково-понятийного словаря русского языка» находятся слова и выражения, обозначающие разнообразные абстрактные понятия, в системе человеческого мировосприятия. Так, депутат попадает в одну парадигму с выборами, представителем [22, с. 868], причем слово в разных значениях может оказаться в составе разных тематических объединений.

Прояснить и уточнить семантику лексической единицы, дифференцировать особенности ее употребления призваны синонимические словари, например, слово государство находится в одном ряду с наименованиями держава и страна [2, с. 110].

Отметим также специализированные словари, связанные со сферой общественно-политической лексики. Они совмещают в себе задачи энциклопедических и толково-лингвистических словарей. Так, «Толковый словарь языка Совдепии» представляет собой «наиболее полное лексикографическое описание языка советской эпохи как лингвокультурного социального феномена» [13, с. 2]; толкования слов могут дополняться историко-этимологическими сведениями. Например, жаргонная номинация краснопогонник обозначала солдата войск МВД, которые использовались для охраны мест заключения [13, с. 204]; словом продолжатель патетически именовали В.И. Ленина как последователя коммунистического революционного учения К. Маркса и Ф. Энгельса [13, с. 336]. Словарь, несомненно, будет незаменим для характеристики политики советского времени.

Более актуальная лексика трактуется в переиздающемся «Словаре современных понятий и терминов», «наиболее часто употребляемых в печати, радио- и телевизионных передачах и нередко вызывающих трудности в правильности их написания, произношения и особенно толкования» [4, с. 2]. Говоря об адресатах словаря, составители отмечают, что он может быть полезен в том числе и для преподавателей высшей школы, и для перевода текстов общественно-политической тематики. Помета «полит.» входит в список основных сокращений [4, с. 526]. Она сопровождает как лексическую единицу в целом, так и отдельное значение, например: «ИНДИГЕНАТ, ИНДИЖЕНАТ 2) (полит.) – гражданство (подданство) данного государства [4, с. 158].

В словарях подобного типа, как свидетельствуют лексикографы, велика значимость энциклопедической информации и выявление семантического потенциала слова, аккумулирующего культурную память народа [11, с. 78–105].

Следует отметить, что при обучении студентов русскому языку для реализации компетентностного подхода необходимо обратить внимание на типичные модели образования современной политической терминологии, отраженные в словарях.

- Широкое развитие словопроизводства, создание словообразовательных гнезд для единиц, выражающих наиболее актуальные понятия: глобализм – глобалист – глобализоваться / глобализироваться – глобальные игроки – антиглобалист – антиглобализм – неоглобализм и т.п.

- Лексико-семантический способ словообразования – появление новых слов в результате изменений в значении уже существующих в русском языке: негатив ‘порочащие сведения, особенно во время предвыборной кампании’, команда ‘действующий коллектив профессионалов, группа сотрудников какого-либо лица, главным образом политика’, соборный ‘согласный, отражающий единство подхода к вечным ценностям’, раскрутить ‘привлечь повышенное внимание общества с определенной политической целью’ и проч.

- Неофразеологизация – создание устойчивых сочетаний слов с единым значением, нередко переносным: коридоры власти, цветная революция, грязные технологии, дальнее зарубежье, первая леди, страны третьего мира и др.

- Многочисленные аббревиатуры: АПР – аграрная партия России, СПС – союз правых сил и под.

- Стремительный рост отымённых образований – слов, производных от антропонимов, называющих известных персон: ельциноид, горбостройка, «Медведи» – неофициальное название политической партии.

- Использование эвфемизмов, например: груз-200 – цинковые гробы с телами военнослужащих, погибших в горячих точках; гуманитарная катастрофа – человеческие жертвы среди мирного населения в результате военных действий и т.д.

В настоящее время словарь стал не просто лингвистическим изданием, а книгой, направленной на предоставление пользователю информации о мире и разных культурах [16, с. 188]. В проведённом исследовании мы проанализировали роль лексикографических источников разного типа при обучении арабоговорящих студентов русскому языку на примере текстов политической направленности.