АДАПТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Конференция: C Международная научно-практическая конференция «Научный форум: педагогика и психология»

Секция: Общая психология, психология личности, история психологии.

C Международная научно-практическая конференция «Научный форум: педагогика и психология»

АДАПТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ADAPTABILITY OF PERSONALITY IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS

Alexander Gonchar

Master's Degree Student, Department of Developmental Psychology and Psychophysiology, Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov, Russia, Kazan

Аннотация. В современных психологических исследованиях проблематика адаптации личности, особенно в контексте трудной жизненной ситуации, занимает центральное место. Актуальность данного направления обусловлена необходимостью разработки универсальных моделей адаптивного поведения, способных отразить сложность и неоднозначность процессов личностной адаптации.

Abstract. In modern psychological research, the problem of personality adaptation, especially in the context of a difficult life situation, occupies a central place. The relevance of this direction is due to the need to develop universal models of adaptive behavior that can reflect the complexity and ambiguity of the processes of personal adaptation.

Ключевые слова: адаптация личности, трудная жизненная ситуация, адаптивное поведение, социализация, социально-психологическая адаптация.

Keywords: personality adaptation, difficult life situation, adaptive behavior, socialization, socio-psychological adaptation.

В условиях динамично меняющейся среды адаптация личности является актуальным направлением научных исследований, поскольку адаптивные процессы тесно связаны с развитием и обеспечивают сбалансированность системы «организм-среда», повышая эффективность деятельности. Эффективная адаптация коррелирует с психическим и физическим здоровьем, а также удовлетворенностью жизнью.

В теоретико-методологическом плане исследование опирается на положения, разработанные В.А. Бодров [2], С.Т. Посохова [9], L.H. Bukstel, P.R. Kilmann [11], H. Hartmann [12], R.S. Lazarus [13] и др., акцентирующие внимание на взаимосвязях физиологии, психологии и социальных компонентов. Адаптация в психологии трактуется как соотношение внутренней системы и внешних условий, являясь процессом, результатом и динамическим образованием [2, с. 42]. В контексте социальной среды, адаптация представляет собой взаимодействие личности со средой, обусловленное усвоением норм и ценностей [4, с. 6], а также поиском индивидуальных решений [5, с. 16]. Следовательно, усвоенные методы преодоления социально-психологических факторов адаптации влияют на последующее развитие [7, с. 189]. Таким образом, адаптация, включающая социальную и психологическую составляющие, направлена на гармонизацию взаимодействия личности с окружающей средой. Эффективность адаптации обусловлена адаптационным потенциалом, регулирующим физиологические и психологические состояния. Согласно Е.С. Оношко и З.В. Крецану, личностный адаптационный потенциал обеспечивает преодоление препятствий и самосовершенствование [8]. А.Г. Маклаков подчеркивает роль нервно-психической устойчивости, самооценки, социальной поддержки и коммуникативных навыков [5, с. 18].

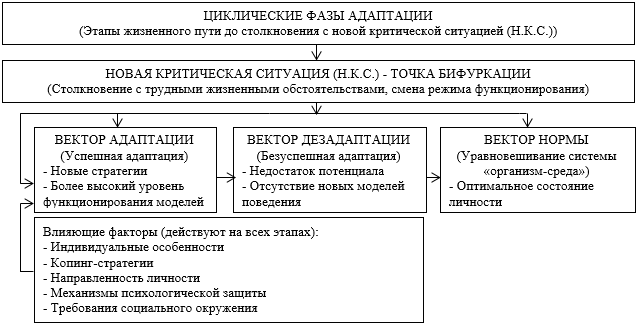

Интеграция психофизиологических и регуляторных аспектов, по мнению Л.Г. Дикой, формирует системные качества личности, обеспечивающие саморегуляцию [3, с. 97]. Саморегуляция, рассматриваемая О.А. Конопкиным как системный психический процесс, направлена на достижение целей [4, с. 9]. В.И. Моросанова разработала концепцию индивидуального стиля осознанной саморегуляции, учитывающую планирование, моделирование, программирование и оценку [7, с. 192]. Саморегуляция, способствуя мобилизации ресурсов, рассматривается как открытая система [10, с. 66], формирующая адаптационный потенциал. В этой связи, целесообразным представляется воздействие на факторы, определяющие стиль саморегуляции, как отмечает Г.Ю. Мартьянова [6, с. 829]. Образ психического состояния, понимаемый как совокупность рефлексивно представленных характеристик, формируется посредством переживания и рефлексии [1], детерминируя текущую активность и ориентируя ее в будущее. Результаты исследований [6] указывают на то, что гибкость и дифференцированность образа состояния, в сочетании с процессами осознания и рефлексии, оказывают влияние на коррекцию восприятия активности и регуляторных процессов, что позволяет нам рассматривать образ психического состояния как динамичную структуру, подверженную изменениям и расширяющую потенциал адекватного реагирования в трудных ситуациях (рисунок 1).

Рисунок 1. Модель адаптационного поведения личности

Предлагаемая модель адаптации личности включает в себя ряд взаимосвязанных элементов. Во-первых, это циклические фазы адаптации, отражающие этапы жизненного пути до столкновения с новой критической ситуацией (Н.К.С.). Во-вторых, Н.К.С., рассматриваемая как точка бифуркации [2], знаменует собой момент столкновения с трудными жизненными обстоятельствами, приводящий к смене установившегося режима функционирования системы и неопределенности её дальнейшего развития. После столкновения с Н.К.С. личность может следовать одному из трех векторов развития. Вектор адаптации характеризуется успешной адаптацией посредством формирования новых стратегий поведения и достижения более высокого уровня функционирования. Вектор дезадаптации, напротив, отражает безуспешную адаптацию, обусловленную недостатком адаптационного потенциала и, как следствие, отсутствием новых моделей поведения. Наконец, вектор нормы представляет собой направление уравновешивания системы «организм-среда», характеризующее оптимальное состояние личности и использование адаптационного потенциала.

Важно отметить, что модель адаптационного поведения характеризуется нелинейным, динамичным переходом в состояние качественно нового уровня. Адаптивные процессы личности протекают с участием целостных комплексов, а сама адаптированность зависит от множества факторов, включая индивидуальные особенности, копинг-стратегии, направленность личности, механизмы психологической защиты и требования социального окружения.