ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НОРМАТИВНОСТИ

Конференция: XCIV Международная научно-практическая конференция «Научный форум: педагогика и психология»

Секция: Психология развития, акмеология

XCIV Международная научно-практическая конференция «Научный форум: педагогика и психология»

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НОРМАТИВНОСТИ

SPECIFICS OF SOCIAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG ADOLESCENTS WITH DIFFERENT CHARACTERISTICS OF NORMATIVITY

Maria Egorova

Educational Psychologist, State Budgetary General Educational Institution Lyceum № 265 of Krasnogvardeisky District, Russia, St. Petersburg

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена ростом в России случаев отклоняющегося поведения подростков. Целью работы является изучение особенностей социального и эмоционального интеллекта у подростков с различными характеристиками нормативности. Исследование проводилось в 2024 году в Санкт-Петербурге на параллели 8-х классов. Методический комплекс составили тест Гилфорда «Социальный интеллект», тест эмоционального интеллекта (Д. В. Люсин и др.), карта экспертной педагогической оценки характеристик нормативности. Результаты исследования показали, что нормативные подростки обладают значительно более высокими уровнями социального и эмоционального интеллекта и их компонентов.

Abstract. The relevance of the research is due to the growth of cases of deviant behavior of adolescents in Russia. The aim of the work is to research the features of social and emotional intelligence in adolescents with different characteristics of normativity.

The research was conducted in 2024 in St. Petersburg on set of classes of 8th grade. The methodological complex consisted of the Guilford test "Social Intelligence", the test of emotional intelligence (by D. V. Lyusin et al.) and map of expert pedagogical assessment of the characteristics of normativity.

The results of the research showed that normative adolescents have significantly higher levels of social and emotional intelligence and their components.

Ключевые слова: образование, социальный интеллект, эмоциональный интеллект, отклоняющееся поведение, подростковый возраст, подростки.

Keywords: education, social intelligence, emotional intelligence, deviant behavior, adolescence, adolescents.

Введение

Указом Президента Российской Федерации 2018–2027 годы были объявлены «Десятилетием детства» [15]. «Десятилетие детства» выступает продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей, реализованной в 2012–2017 годах [14]. Этот факт указывает на актуальность исследования детей и подростков в настоящий период.

Согласно докладу о деятельности Уполномоченного при президенте российской федерации по правам ребёнка в 2023 году [6, с. 95] Санкт-Петербург лидирует по количеству зафиксированных правонарушений подростков, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ. Также зафиксировано увеличение преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 4,5% [6, с. 95]. За 2023 год на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 439 преступлений (в 2022 – 420), совершенных несовершеннолетними, из них 188 тяжких и особо тяжких (в 2022 – 170, в 2021 – 148). Участниками преступлений стали 339 несовершеннолетних (в 2022 – 333), из которых 116 человек на момент совершения преступления нигде не учились и не работали (в 2022 – 87). Также в отчетном году отмечен рост преступлений, совершенных в группе – 132 (в 2022 – 99, в 2021 – 129) [6].

Все вышеуказанные данные свидетельствуют об актуальности изучения на сегодняшний день отклонений от нормативности, а также социального и эмоционального интеллекта подростков, поскольку это позволит на научной основе планировать и проводить профилактическую работу отклонений от нормативности через выявление подростков группы риска и оказание им своевременной психологической помощи. Увеличение числа, правонарушений и антисоциальных действий среди подростков требует внимания и активных мер со стороны педагогов, родителей и специалистов в области психологии.

Каждый «громкий» случай с участием детей или подростков в школе неизменно привлекает внимание средств массовой информации и социальных сетей. Ключевой темой обсуждений становится вопрос: «Почему школа не заметила проблему?» или «Почему педагоги и школьные психологи не предприняли должных мер?». Данная проблема кроется в сложности своевременного выявления детей, находящихся в зоне риска отклоняющегося поведения.

Для дальнейшего исследования характеристик нормативности стоит определить понятие «норма». Трофимова Н. М., Дуванова С. П. с соавторами полагают, что «Норма предполагает такое сочетание личности и социума, когда она бесконфликтно и продуктивно выполняет ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные потребности, отвечая при этом требованиям социума соответственно ее возрасту, полу, психосоциальному развитию» [13, с. 18]. Значительное влияние на развитие ребенка оказывает тип ведущей деятельности, которая различна для каждой возрастной категории. Подростковый возраст является важным периодом, в процессе которого ребенок овладевает навыками общения в различных ситуациях, таким образом, на данном возрастном этапе ведущей деятельностью становится общение со сверстниками [17].

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отмечает, что отклоняющееся поведение детей – это результат множества факторов, среди которых «…недостаточный уровень культуры и образования; отсутствие мотивации к обучению; безнадзорность и неорганизованный досуг; неблагополучная обстановка в семье; популяризация нездорового образа жизни» [4, с. 46].

Стоит отметить, что в свою очередь, образование – это целенаправленный процесс, осуществляющийся в интересах личности, общества и государства, включающий в себя не только обучение, но и воспитание, ведущий к овладеванию культурными ценностями и нравственно-эмоциональным отношением к миру, а также опытом профессиональной и творческой деятельности [7].

В этой связи особую значимость приобретает этика образования, которая предполагает формирование не только академических знаний, но и социальных навыков у учащихся, а также осуществление всестороннего развития личности ребенка. «Главенствующую роль в существовании образования берут на себя парадигмы развития, в основу которых положены воля к знанию как скрытая созидающая сила, сущностные решения и научно обоснованный образ образования будущего. В горизонте его миссии – сущностное преображение человека», отмечает А. О. Карпов [8, с. 27].

Д. А. Солоднева, П. А. Побокин подчеркивают, что развитие социального интеллекта способствует лучшей адаптации подростков к учебному процессу и успешному взаимодействию с учителями и сверстниками [12, с. 35]. В свою очередь, развитый социальный интеллект в подростковый и юношеский период можно рассматривать как одно из условий формирования нормативного поведения детей [16, с. 216].

Также О. В. Гридневой было установлено, что для подростков низким показателем эмоционального интеллекта свойственны трудности адаптации в проблемных и сложных ситуациях. При решении подобных ситуаций подростки с несформированным эмоциональным интеллектом проявляют пассивность, отдают предпочтения ранее известным их способам решения проблем, отличаясь конформностью [1].

Запрет эмоционального реагирования приводит к вытеснению эмоций из сознания, тем самым затрудняя их психологическую обработку, что в свою очередь может приводить к развитию девиантного поведения. Особенно высок риск у людей склонных к низкому уровню самоконтроля, для которых эмоциональные проблемы переживаются наиболее остро [18].

А. В. Дегтярев интерпретирует девиантное поведение как специфическую реакцию подростка на свои собственные эмоции и чувства, с которыми он сталкивается, но не может их понять или различить самостоятельно [3].

Развитие эмоционального интеллекта обусловлено множеством биологических и социальных факторов. К биологическим факторам относятся уровень эмоционального интеллекта родителей, особенности правополушарного мышления, наследственная предрасположенность к эмоциональной восприимчивости, темперамент и индивидуальные особенности обработки информации. Социальные факторы включают семейную атмосферу, образовательный уровень родителей, религиозность и другие элементы социальной среды [1; 2].

На сегодняшний день возникает проблема недостаточной изученности психологических феноменов на выборке подростков с различными характеристиками нормативности. Несмотря на то, что множество исследований посвящено изучению девиантного поведения в подростковом возрасте, при анализе литературных источников было выявлено, что исследователи проявляют недостаточный интерес к характеристикам нормативного поведения в данной возрастной группе. Это, вероятно, связано с недостаточной разработанностью теоретических моделей и методического инструментария, позволяющего выявлять эти характеристики. В связи с недостаточной изученностью вопросов, связанных с характеристиками нормативности психосоциального развития и поведения современных подростков, актуальным является исследование особенностей их социального и эмоционального интеллекта.

Целю настоящего исследования стало изучение особенностей социального и эмоционального интеллекта у подростков с различными характеристиками нормативности. Объектом исследования выступали социальный и эмоциональный интеллект и их компоненты. Предметом исследования – особенности социального и эмоционального интеллекта, подростков с различными характеристиками нормативности.

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что существует взаимосвязь общего уровня социального и эмоционального интеллекта и их компонентов с характеристиками нормативности психосоциального развития и поведения у подростков.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- Изучить социальный и эмоциональный интеллект и характеристики нормативности психосоциального развития и поведения подростков.

- Изучить особенности социального и эмоционального интеллекта подростков с разными характеристиками психосоциального развития и поведения.

- Изучить взаимосвязь общего уровня социального и эмоционального интеллекта и их компонентов с характеристиками нормативности психосоциального развития и поведения.

Материал, методы и организация исследования

В исследовании принимали участие обучающиеся 8-х классов 265 физико-математического лицея города Санкт-Петербург, в возрасте от 13 до 15 лет (средний возраст 14,1 лет). В выборку вошли 43 девочки (47,2%) и 47 мальчиков (52,8%).

Для реализации сформулированных ранее исследовательских задач были применены следующие методики:

1. Тест Гилфорда «Социальный интеллект» [10], состоящий из 4 частей, три из которых являются невербальными и одна – вербальная. Каждый субтест направлен на диагностику различных аспектов социального интеллекта. Первая часть теста позволяет измерить фактор, обозначающий уровень понимания поведения. Вторая – понимание классов поведения. Третья – понимание преобразования поведения. Четвертая – позволяет проверить понимание систем поведения. Тест подходит для взрослых и детей начиная с 9 лет.

2. Тест эмоционального интеллекта «ЭмИн-Кр» (Д. В. Люсин, А. А. Панкратова, Д. С. Корниенко) [11]. Данная методика представляет собой краткую версию теста эмоционального интеллекта Люсина. В основу опросника положена трактовка эмоционального интеллекта как способности понимать свои и чужие эмоции и управлять ими. Методика состоит из 8 вопросов, позволяющих исследовать представление респондента о своих способностях по 4 шкалам.

3. Карта экспертной педагогической оценки характеристик нормативности обучающихся классным руководителем. Разработана специально для настоящего исследования на основании операционализмами понятия «Норма» [13, с. 18] и предназначена для оценки педагогами характеристик нормативности обучающихся. Включает в себя два больших блока: блок «Развитие», который включает в себя «уровень общего психосоциального развития» и «уровень успеваемости», и второго блока – «поведение», включающего «способность бесконфликтно и продуктивно выполнять ведущую деятельность – общение» и «способности руководствоваться в своём поведении общепринятыми социальными нормами».

Для обработки полученных результатов использовались следующие статистические методы: описательная статистика; коэффициент ранговой корреляции Спирмена, поскольку распределение большинства признаков в выборке носит характер отличный от нормального; для анализа выборки по различным характеристикам нормативности проведен кластерный анализ. Основаниями для деления послужили: успеваемость, уровень общего психосоциального развития, бесконфликтность и продуктивность ведущей деятельности, усвоение и применение в поведении общепринятых социальных норм. Обработка данных проводилась с помощью программы математической статистики «Jamovi».

Результаты эмпирического исследования

Результаты исследования социального и эмоционального интеллекта

Для измерения Социального интеллекта был выбран тест Гилфорда «Социальный интеллект». Ниже в таблице 1 представлено распределение по шкале каждого из субтестов и по шкале общего значения.

Таблица 1.

Результаты исследования социального интеллекта

|

Шкала |

М |

стандарт. баллы, соотв. средн. знач. |

Min |

Max |

SD |

|

«Истории с завершением» |

8,53 |

3 |

3 |

14 |

2,87 |

|

«Группы экспрессии» |

7,04 |

3 |

3 |

11 |

2,10 |

|

«Вербальная экспрессия» |

6,08 |

3 |

3 |

12 |

2,74 |

|

«Истории с дополнениями» |

4,76 |

2 |

3 |

9 |

1,72 |

|

Общий СИ |

26,41 |

2 |

15 |

45 |

6,91 |

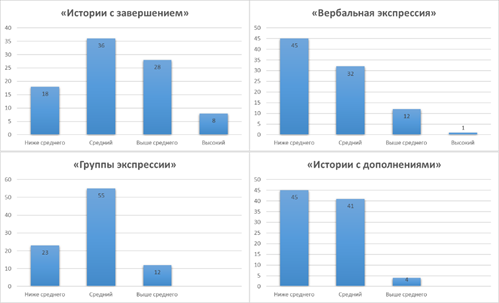

Как видно из таблицы 1, среднее значение для всех субтестов кроме четвертого 3 стандартизированным баллам из 5 возможных, что свидетельствует о среднем уровнем способностей. Однако, показатели по субтесту 4 «Истории с дополнениями» и общего уровня социального интеллекта соответствуют уровню ниже среднего. Для более наглядного представления результатов ниже представлены диаграммы (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение результатов исследования социального интеллекта

Субтест 1 «История с завершением». На диаграмме видно, что, среди выборки не было ни одного респондента с низким показателем по первому субтесту. 18 респондентов имеют среднеслабый уровень понимания последствий поведения. 36 обучающихся набрали по 3 балла и 28 – по 4 балла, что свидетельствует о среднем уровне понимания последствий поведения и уровне выше среднего соответственно и составляет большую часть выборки. 8 респондентов набрали по 5 баллов, демонстрируя высокий уровень показателя.

Подростки со средним уровнем и выше среднего данного показателя обычно обладают знанием нормо-ролевых моделей и правил, которые регулируют поведение в обществе. Они способны хорошо понимать мысли, чувства и намерения других участников общения, что позволяет им предсказывать дальнейшие события.

Субтест 2 «Группы экспрессии». По данному субтесту установлено, что большинство респондентов 45 показали результат ниже среднего уровня понимания взаимоотношений людей в процессе общения. Средний уровень продемонстрировали 32 респондента, выше среднего – 12 человек, а высокий показатель оказался у одного респондента. Респондентов с низким уровнем понимания не зафиксировано.

Подростки со средним уровнем и выше среднего данного показателя обладают способностью замечать и правильно интерпретировать эмоции и отношения, выраженные через невербальные сигналы. Они лучше ориентируются в динамике общения и могут учитывать межличностные нюансы. Те, кто показал результаты ниже среднего, могут испытывать трудности в распознавании невербальных сигналов, что может снижать их эффективность в общении.

Субтест 3 «Вербальная экспрессия». По результатам третьего субтеста ни один респондент не продемонстрировал низкого уровня показателя, у 23 респондентов наблюдается уровень ниже среднего, результаты большинства обучающихся – 55 респондентов, соответствуют среднему уровню, 12 респондентов продемонстрировали уровень выше среднего, высокий уровень не был зафиксирован ни у одного из участников исследования.

Респонденты со средним уровнем и выше обладают базовой способностью к вербальной экспрессии, что помогает им эффективно взаимодействовать с окружающими. Среди выборки большинству респондентов свойственен уровень ниже среднего, что указывает на наличие трудностей в вербальной передаче информации у подростков.

Субтест 4 «Истории с дополнением». Результаты последнего теста распределились следующим образом: 45 респондентов показали уровень познания системы поведения ниже среднего, 41 респондент достиг среднего уровня, а 4 респондента продемонстрировали результат выше среднего. Респондентов с низким или высоким уровнем не выявлено.

Подростки со средним уровнем и выше способны понимать закономерности и причины, лежащие в основе действий людей, а также предсказывать их последствия. Значительное количество респондентов с уровнем ниже среднего свидетельствует о трудностях в осмыслении сложных ситуаций и принятии решений, что может затруднять успешное взаимодействие в социальной среде.

Стоит отметить, что большинству подростков свойственен общий уровень социального интеллекта ниже среднего и средний – 47 и 34 респондента соответственно. Уровень выше среднего продемонстрировали только 9 подростков из выборки. Подростки с низким и высоким уровнем общего уровня социального интеллекта среди выборки отсутствуют (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение результатов исследования общего уровня социального интеллекта

На круговой диаграмме видно, что более половины респондентов (52 % – 47 респондентов) имеют общий показатель развития социального интеллекта, соответствующий уровню ниже среднего. 34 респондента имеют средний уровень социального интеллекта. Уровень выше среднего отмечается всего у 9 респондентов. Среди выборки не обнаружено респондентов, имеющих как низкий, так и высокий уровень развития социального интеллекта.

Следовательно, большинство обследуемых подростков имеют затруднения в прогнозировании результатов поведения других людей, их чувствительность к невербальным проявлениям снижена, затруднена способность различать по значению схожие вербальные реакции в межличностных коммуникативных ситуациях, а также им сложно проводить анализ сложных ситуаций взаимодействия в динамике. За счет этого, могут наблюдаться сложности в контакте с окружающими, избегание психологической близости в общении, что снижает успешность в социальной адаптации и коммуникативной сфере.

Для измерения эмоционального интеллекта был применен тест эмоционального интеллекта «ЭмИн-Кр» (Д. В. Люсин и др.) также состоящий из четырех субшкал и шкалы общего уровня эмоционального интеллекта. В таблице 2 отображены получившиеся результаты.

Таблица 2.

Результаты исследования эмоционального интеллекта

|

Шкала |

М |

Баллы, соотв. средн. знач. |

Min |

Max |

SD |

|

«Понимание своих эмоций» |

5,678 |

4 |

3 |

8 |

1.38 |

|

«Управление своими эмоциями» |

5,889 |

4 |

2 |

8 |

1.46 |

|

«Понимание чужих эмоций» |

6,089 |

4 |

2 |

8 |

1.40 |

|

«Управление чужими эмоциями» |

5,622 |

4 |

3 |

8 |

1.22 |

|

Общий ЭИ |

23,267 |

4 |

11 |

32 |

3.51 |

Результаты, представленные в таблице 2, показывают, что общий показатель эмоционального интеллекта подростков и его компоненты значительно выше, чем уровень социального интеллекта. Средние значения всех субшкал находятся на уровне выше среднего.

Большинству подростков внутри выборки свойственен общий уровень эмоционального интеллекта выше среднего и высокий – 55 и 25 подростков соответственно. Средний уровень продемонстрировало 9 подростков, уровень ниже среднего только 1. Низкого уровня эмоционального интеллекта внутри выборки зафиксировано не было (Рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение результатов исследования общего уровня эмоционального интеллекта

Полученные результаты свидетельствуют о том, что подростки способны хорошо понимать эмоциональные состояния окружающих по их невербальным проявлениям, таким как жестикуляция, мимика, интонационное звучание голоса, проявлять чуткость и влиять на состояния других. На том же уровне подростки демонстрируют способность осознавать и интерпретировать собственные эмоции, определять их причины и вербально описывать, а также контролировать своё эмоциональное состояние.

Результаты исследования нормативности и её характеристик

С помощью применения кластерного анализа (кластеризация К-средними) на основании экспертной педагогической оценки классными руководителями психосоциального развития и поведения обучающихся, респонденты были разделены по характеристикам нормативности на нормативную группу (N=70) и группу отклоняющихся от нормы (N=20) относительно выборки. Результаты кластерного анализа представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Средние значения характеристиками нормативности психосоциального развития и поведения у подростков

|

|

Нормативная группа |

Отлк. от нормы группа |

Достоверность различий |

|||

|

M |

SD |

M |

SD |

U |

p |

|

|

Уровень успеваемости |

4.205 |

0.405 |

3.304 |

0.414 |

69,5 |

р≤0.001 |

|

Уровень психосоц. развития |

1.000 |

0 |

0.550 |

0,510 |

385 |

р≤0.001 |

|

Бесконфликтность и продуктивность ведущей деятельности |

0.943 |

0.234 |

0.400 |

0.503 |

320 |

р≤0.001 |

|

Усвоение и применение социальных норм |

0.750 |

0.204 |

0.957 |

0.444 |

555 |

р≤0.01 |

|

Количество респондентов |

70 |

20 |

|

|||

Как видно из таблицы 3 подростки с нормативными характеристиками относительно выборки обладают значимо более высоким уровнем успеваемости (U=69,5, p≤0,001), психосоциального развития (U=385, p≤0.001), а также более бесконфликтно и продуктивно выполняют ведущую деятельность (U=320, p≤0,001), руководствуясь в своём поведении общепринятыми социальными нормами (U=555, p≤0,01).

Результаты исследования особенностей социального и эмоционального интеллекта подростков с разными характеристиками психосоциального развития и поведения

Для сравнения полученных выборок был применён U-критерий Мана-Уитни и t-критерий Уэлча. В результате чего были установлены значимые различия между нормативной группой подростков и группой подростков с отклонениями в нормативности психосоциального развития и поведения по общему уровню социального интеллекта и всем его компонентам, а также по общему уровню эмоционального интеллекта и способности управления своими эмоциями. По остальным компонентам эмоционального интеллекта значимых различий обнаружено не было. Для наглядности ниже представлена таблица 4.

Таблица 4.

Оценка достоверности различий уровня социального и эмоционального интеллекта и их компонентов

|

|

Нормативные подростки |

Отклоняющиеся от нормы |

Достоверность различий |

|||||

|

M |

SD |

M |

SD |

U |

p |

t |

p |

|

|

Субтест 1 |

9.271 |

2.576 |

5.95 |

2.350 |

245 |

<.001 |

-5.453 |

<0,001 |

|

Субтест 2 |

7.343 |

2.105 |

6.00 |

1.777 |

446 |

<0,05 |

-2.855 |

<0,01 |

|

Субтест 3 |

6.486 |

2.801 |

4.65 |

2.007 |

451 |

<0,05 |

-3.278 |

<0,01 |

|

Субтест 4 |

4.986 |

1.814 |

3.95 |

0.999 |

476 |

<0,05 |

-3.328 |

<0,01 |

|

Общий СИ |

28.086 |

6.732 |

20.55 |

3.546 |

233 |

<0,001 |

-6.670 |

<0,001 |

|

Упр. св. эм. |

6.100 |

1.395 |

5.15 |

1.496 |

432 |

<0,01 |

-2.541 |

<0,05 |

|

Общий ЭИ |

23.700 |

3.617 |

21.75 |

2.653 |

434 |

<0,01 |

-2.656 |

0,01 |

Как показывают данные в таблице 4, нормативные подростки, в отличии от отклоняющихся от нормы, обладают более высоким уровнем социального и эмоционального интеллекта и некоторых их компонентов, таких как: способность предвидеть результаты поведения (Субтест 1), способность оценивать состояния чувства и намерения окружающих по их невербальным проявлениям (Субтест 2), способность понимать изменения значений схожих вербальных реакций (Субтест 3), способность понимать логику развития межличностных ситуаций и значение поведения людей в них (Субтест 4) и способность управлять своими эмоциями – вызывать и поддерживать желаемые эмоции и держать под контролем нежелательные. У подростков, отклоняющихся от нормы, описанные выше способности, напротив, менее развиты. Соответственно, нормативные подростки будут более успешны в межличностных ситуациях и более бесконфликтны и продуктивны в осуществлении ведущей деятельности – общении, по сравнению с подростками, отклоняющимися от нормы.

Результаты исследования взаимосвязи социального и эмоционального интеллекта и их компонентов с характеристиками нормативности

По результатам корреляционного анализа методом Спирмена были выявлены множественные связи между компонентами социального и эмоционального интеллекта с различными характеристиками нормативности и нормативностью подростков в целом.

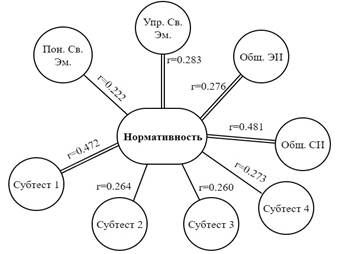

Общая нормативность психосоциального развития и поведения подростков имеет прямые значимые взаимосвязи со всеми компонентами и общим уровнем социального интеллекта, а также с общим уровнем эмоционального интеллекта и компонентами внутриличностного эмоционального интеллекта – пониманием и управлением своих эмоций (Рисунок 4).

Примечание. «Общ. СИ» - Общий уровень социального интеллекта; «Субтест 1» - Фактор познания результатов поведения; «Субтест 2» - Фактор познания классов поведения; «Субтест 3» - Фактор познания преобразований поведения; «Субтест 4» - Фактор познания систем поведения; «Общ. ЭИ» - Общий уровень эмоционального интеллекта; «Пон. Св. Эм.» - Понимание своих эмоций; «Упр. Св. Эм.» - Управление своими эмоциями.

Рисунок 4. Корреляционная плеяда взаимосвязей социального и эмоционального интеллекта и их компонентов с общей нормативностью подростков

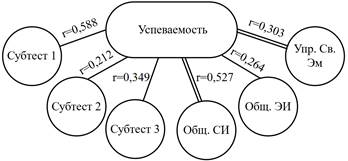

Анализируя данные взаимосвязи, можно сделать вывод, что нормативным подросткам свойственен более высокий уровень социального и эмоционального интеллекта, а также они способны лучше понимать и, как следствие, управлять своими эмоциями в сложных ситуациях. Нормативным подросткам свойственно лучше прогнозировать последствия поведения и дальнейшие действия окружающих исходя из своего понимания мыслей, чувств и намерений участников коммуникации. Также ими легче воспринимаются вербальные и невербальные проявления в общении и динамику межличностных ситуаций. У подростков, отклоняющихся от нормы в психосоциальном развитии и поведении, соответственно, данные способности будут иметь более низкий уровень. Были выявлены взаимосвязи социального и эмоционального, а также их компонентов с успеваемостью подростков (Рисунок 5).

Примечание. «Общ. СИ» - Общий уровень социального интеллекта; «Субтест 1» - Фактор познания результатов поведения; «Субтест 2» - Фактор познания классов поведения; «Субтест 3» - Фактор познания преобразований поведения; «Общ. ЭИ» - Общий уровень эмоционального интеллекта; «Упр. Св. Эм.» - Управление своими эмоциями.

Рисунок 5. Корреляционная плеяда взаимосвязей социального и эмоционального интеллекта и их компонентов с успеваемостью

Выявленные взаимосвязи свидетельствуют о том, что подростки с высоким уровнем социального и эмоционального интеллекта, способные предвидеть поступки и поведение окружающих на основе своего опыта, оценивать состояния и чувства других людей по их невербальным проявлениям, имеют высокую чувствительность к вербальным проявлениям в конкретной ситуации взаимодействия, а также способные управлять своими эмоциями, более успешно усваивают учебную программу. Подросткам, имеющим низкие показатели – свойственен низкий уровень успеваемости.

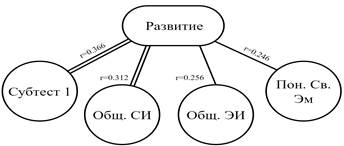

Обнаружены взаимосвязи общего уровня социального и эмоционального интеллекта, а также фактора познания результатов поведения и понимания своих эмоций с уровнем психосоциального развития подростков (Рисунок 6).

Примечание. «Развитие» - общий уровень психосоциального развития; «Общ. СИ» - Общий уровень социального интеллекта; «Субтест 1» - Фактор познания результатов поведения; «Общ. ЭИ» - Общий уровень эмоционального интеллекта; «Пон. Св. Эм.» - Понимание своих эмоций.

Рисунок 6. Корреляционная плеяда взаимосвязей социального и эмоционального интеллекта и их компонентов с общим уровнем психосоциального развития

Данные взаимосвязи могут свидетельствовать о том, что подростки, имеющие уровень психосоциального развития, соответствующий возрасту, имеют более высокий уровень социального и эмоционального интеллекта и способны лучше прогнозировать результаты поведения и понимать свои эмоции. У подростков с низким уровнем общего психосоциального развития будет наблюдаться низкий уровень данных способностей.

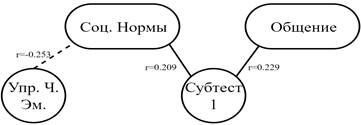

На поведенческом уровне были выявлены взаимосвязи между способностью бесконфликтно и продуктивно выполнять ведущую деятельность и способностью в своём поведении руководствоваться общепринятыми социальными нормами с фактором познания результатов поведения (субтест 1). Также была выявлена обратная взаимосвязь между способностью в своём поведении – руководствоваться общепринятыми социальными нормами со способностью подростков управлять чужими эмоциями (Рисунок 7).

Примечание. «Соц. Нормы» - способности руководствоваться в своём поведении общепринятыми социальными нормами; «Общение» - способность бесконфликтно и продуктивно выполнять ведущую деятельность(общение); «Субтест 1» - Фактор познания результатов поведения; «Упр. Ч. Эм» - способность управлять чужими эмоциями.

Рисунок 7. Корреляционная плеяда взаимосвязей блока – «поведение» с компонентами социального и эмоционального интеллекта

Данные результаты могут быть интерпретированы следующим образом, подростки способные, основываясь на понимании чувств, намерений и мыслей окружающих, прогнозировать дальнейшее их поведение будут более бесконфликтны и продуктивны в общении, руководствуясь общепринятыми социальными нормами.

Интересным является тот факт, что способность руководствоваться в своём поведении общепринятыми нормами имеет обратную взаимосвязь со способностью управлять чужими эмоциями. Вероятно, это можно интерпретировать как то, что управление чужими эмоциями воспринимается в социуме как манипуляция и не является общественной нормой.

Выводы

Опираясь на результаты проведенного эмпирического исследования, можно сделать следующие выводы:

- Согласно данным, полученным благодаря использованию методики «Социальный интеллект» Гилфорда, можно сделать вывод, что подросткам свойственен уровень социального интеллекта ниже среднего. Показатели фактора познания систем поведения так же находятся на уровне ниже среднего. Однако, фактор познания результатов поведения, фактор познания классов поведения и фактор познания преобразований поведения находятся и соответствуют среднему уровню. В соответствии с результатами проведения методики «ЭмИн-Кр», показатель эмоционального интеллекта большинства подростков, напротив, соответствует уровню выше среднего.

- По результатам исследования нормативности 70 из 90 подростков соответствуют норме по психосоциальным и поведенческим характеристикам.

Анализ результатов т-тестов показал значимые различия в уровне социального и эмоционального интеллекта между нормативной и отклоняющейся от нормы группами подростков.

- По результатам корреляционного анализа были выявлены множественные взаимосвязи между различными характеристиками нормативности с социальным и эмоциональным интеллектом.

Заключение

Исследование было проведено среди обучающихся 8-х классов возрастом от 13 до 15 лет. Предметом исследования выступали особенности социального и эмоционального интеллекта, подростков с различными характеристиками нормативности. Целью было изучение особенностей социального и эмоционального интеллекта у подростков с различными характеристиками нормативности. Проведённое исследование подчеркивает значимость изучения особенностей социального и эмоционального интеллекта подростков с различными характеристиками нормативности. Выявленные различия в уровнях этих способностей указывают на их важную роль в профилактике отклоняющегося от нормы поведения и развитии у подростков просоциальных навыков. В начале работы была выдвинута гипотеза о существовании взаимосвязи общего уровня социального и эмоционального интеллекта и его компонентов с характеристиками нормативности психосоциального развития и поведения у подростков. Исходя из результатов проведенного исследования, можно утверждать, что данная гипотеза подтвердилась полностью.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у нормативных подростков уровень социального и эмоционального интеллекта выше, чем у подростков, отклоняющихся от нормы. Это согласуется с выводами, представленными Гридневой О.В. [1] в исследовании, посвященном сравнительному анализу эмоционального интеллекта у подростков с разным уровнем склонности к проблемному поведению. Автор пишет, что проведённое исследование подтвердило гипотезу о том, что у подростков с низким эмоциональным интеллектом уровень склонности к девиантным проявлениям выше, чем у подростков с высоким и средним уровнем эмоционального интеллекта. В связи с этим, для снижения девиантных проявлений, подросткам необходимо развивать эмоциональный интеллект с помощью методик и приемов саморегуляции эмоциональной сферы [1]. Также это согласуется с результатами исследования Кошеновой М.И. [9], в котором автор приходит к выводу, что «способность осознавать и понимать свои эмоции, свое внутреннее состояние позволяют подросткам искать конструктивные способы преодоления стрессовых ситуаций». [9]

Ограничения исследования:

- Исследование было проведено на ограниченной выборке подростков в одном учебном заведении, что снижает возможность обобщения результатов на генеральную совокупность.

- Применённые диагностические инструменты имеют свои ограничения и могут не в полной мере учитывать индивидуальные особенности подростков.

- Исследование не рассматривало в достаточной мере такие аспекты, как социально-экономический и биологические факторы, способные влиять на социальный и эмоциональный интеллект и характеристики нормативности подростков [1; 2].

Перспективы исследования: планируется дальнейшее выделение признаков отклоняющегося поведения подростков и исследование их взаимосвязей с социальным и эмоциональным интеллектом у нормативных подростков.

Изучение социального и эмоционального интеллекта имеет значительный потенциал для практического применения, поскольку данные феномены являются относительно новыми для Российской психологии, и в большинстве отечественных исследований используются модели, разработанные зарубежными авторами. Выявленные взаимосвязи социального и эмоционального интеллекта с различными характеристиками нормативности позволят планировать и проводить превентивную работу отклонений от нормативности через оказание своевременной психологической помощи подросткам группы риска.

Развитие социального и эмоционального интеллекта является важным фактором для профилактики отклоняющегося поведения, что подчеркивает необходимость внедрения программ, направленных на их развитие в образовательных учреждениях.

Выводы данного исследования подтверждают необходимость интеграции усилий педагогов, психологов в развитии социального и эмоционального интеллекта обучающихся, поскольку данные феномены оказывается залогом благополучия образовательного процесса.

Подводя итоги, можно отметить, что в ходе исследования были решены все поставленные задачи, гипотеза нашла эмпирическое подтверждение, цель исследования достигнута!