РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Конференция: XCIX Международная научно-практическая конференция «Научный форум: педагогика и психология»

Секция: Педагогическая психология

XCIX Международная научно-практическая конференция «Научный форум: педагогика и психология»

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

THE ROLE OF THE FAMILY IN SHAPING A CHILD’S SOCIAL ATTITUDES

Andrey Andreevich Skutin

Master’s Student, South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Russia, Chelyabinsk

Аннотация. Целью статьи является попытка определить влияние современных трансформаций российской семьи на формирование социальных установок ребёнка. В статье применен теоретический обзор литературы и вторичный анализ данных Росстата и переписи 2021 г. Среди проблем можно выделить поздние браки, рост неполных и однодетных домохозяйств, которые повышают установки на самореализацию и гендерное равенство, но ослабляют устойчивость привязанностей. Итогом является признание того, что семья остаётся ключевым агентом социализации, требующим поддержки позитивного родительства.

Abstract. The article seeks to identify how contemporary transformations of the Russian family affect the formation of children’s social attitudes. It employs a theoretical literature review and secondary analysis of Rosstat and 2021 Census data. Challenges such as delayed marriage and the rise of single-parent and single-child households foster self-realization and gender-egalitarian attitudes while weakening the stability of attachments. The study concludes that the family remains the key socialization agent, requiring support through positive-parenting initiatives.

Ключевые слова: семья, социализация, социальные установки, демографические изменения, детство.

Keywords: family, socialization, social attitudes, demographic change, childhood.

В период детства и отрочества семья выполняет значимую функцию в процессе социализации индивида. Именно в этом возрастном отрезке влияние семейной среды во многом предопределяет, сможет ли ребёнок успешно адаптироваться к социальным условиям, преодолеть типичные возрастные кризисы без серьёзных трудностей или, напротив, проявит склонность к девиантному поведению. Анализ сущностных характеристик и функций современной семьи является предметом данной статьи.

Понятие семьи представлено в ряде научных и профессиональных источников, охватывающих такие дисциплины, как социология, психология и педагогика. В междисциплинарном контексте семья определяется как базовая и первичная социальная группа, а также институт, структурно встроенный в общественную систему. Её ключевые функции включают воспроизводство человеческого рода, воспитание потомства, их социализацию, а также передачу культурных моделей поведения и обеспечение преемственности культурного развития.

Согласно определению, представленному в Педагогическом словаре [3], семья представляет собой древнейший социальный институт, в рамках которого формируется эмоционально насыщенная среда, развиваются межличностные связи, закладываются нравственные ориентиры, ценности и поведенческие установки, определяющие образ жизни индивида. Современные подходы к осмыслению феномена семьи склоняются к её интерпретации как к социальной группе или сообществу, функционирующему в собственном пространстве – доме, где удовлетворяются базовые потребности, обеспечиваются забота и безопасность детей. Воспитательная функция семьи, таким образом, рассматривается как существенная и во многом дополняющая деятельность формальных образовательных учреждений.

Согласно определению Н. Д. Шимина [9], семья представляет собой социальную группу, которая обеспечивает своим членам безусловное принятие, защиту как материальной, так и социальной среды, поддержку автономии личности, удовлетворение базовых жизненных потребностей, взаимную помощь, руководство и функцию посредничества при вхождении индивида в макросоциальную структуру общества. А. Г. Харчев [8] характеризует семью как наиболее оригинальную, естественную и значимую группу людей и одновременно как институт, выполняющий функции экономической единицы и структурный элемент общества. В аналогичном ключе определяет семью и Б. М. Бим-БАД [1], подчеркивая, что семья – это группа лиц, связанных семейными узами, взрослые члены которой несут ответственность за воспитание детей.

Современная российская семья как социальный институт претерпела за последние десятилетия существенные трансформации, что вызывает необходимость пересмотра или уточнения классических определений семьи. Демографические данные последних лет указывают на устойчивый рост числа детей, рождённых вне брака. Несмотря на отсутствие формального брачного союза, такие формы сожительства всё же функционируют как семьи, поскольку выполняют ключевые семейные функции, включая воспитание детей, совместное ведение хозяйства и поддержание эмоциональных связей.

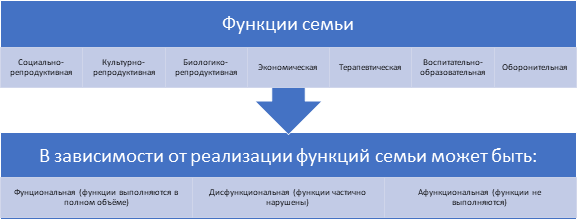

Семья как малая социальная группа выполняет ряд специфических функций, обеспечивающих как жизнеспособность самой семейной единицы, так и стабильность общества в целом. В работах И. В. Гребенникова, Э. Г. Эйдемиллера, А. Г. Харчева представлена классификация ключевых функций семьи, охватывающая биологический, социальный, культурный и экономический аспекты её существования.

Рисунок 1. Функции семьи и их влияние на тип семейной структуры

Дополнительную классификацию семейных функций предлагает Б. Краузе [11], выделяя следующие категории: биологическое развитие, социально-экономическая, социализационно-образовательная, защитная, эмоциональная, а также функция досуга. Последняя отражает важность отдыха, релаксации и позитивного проведения совместного времени, что, в свою очередь, влияет на качество внутрисемейных отношений и степень вовлечённости членов семьи. Актуальность исполнения всех указанных функций подчёркивается и в исследованиях J. Grusec и P. Hastings [10], которые утверждают, что для полноценной социализации детей необходимы такие условия, как доступ к природным ресурсам, качественное воспитание, стабильный и позитивный семейный климат.

Как уже отмечалось ранее, социализация представляет собой непрерывный, пожизненный процесс. Семья выступает основным агентом первичной социализации, оказывая влияние не только на формирование личности ребёнка, но и на поведение всех её членов. Она является базовой референтной группой, в которой индивид усваивает культурные нормы, социальные ценности и установки. Согласно Б. Краузе [11], суть социализации заключается в трансформации биологического существа в общественного индивида, способного к функционированию в рамках социальной структуры. Именно в семейной среде ребёнок впервые осваивает нормы поведения, язык, культурные модели и традиции. Семья служит сильным источником идентификации: дети и подростки отождествляют себя не только с родителями, но и с другими значимыми фигурами, включая братьев, сестёр, бабушек и дедушек.

При этом, рассматривая семью с точки зрения статистических показателей, в современном обществе фиксируются значимые демографические и структурные трансформации. По предварительным данным Росстата, число зарегистрированных браков в 2024 г. сократилось до 880 тыс., тогда как разводов насчитано 644,5 тыс. [7]. Статистика указывает на постепенный переход от «ритуализированного» брака к партнёрским отношениям, многие пары откладывают заключение официального союза либо обходятся гражданским. Средний возраст вступления в брак продолжает расти: в 2024 г. он достиг 31,8 года для невест и 33,9 года для женихов [5]. Увеличение возрастного порога коррелирует с удлинением периода образования и карьерного становления, характерным для так называемого «двукарьерного брака». Доля рождений вне зарегистрированного брака составляет 22,8% (2022 г.) и демонстрирует устойчивую тенденцию к росту среди женщин 30-34 лет, наиболее социально активной группы [2]. Суммарный коэффициент рождаемости в 2024 г. снизился до 1,4 ребёнка на женщину, минимального значения за последние 17 лет [6]. Тем самым сохраняется демографический вызов: воспроизводство поколений не обеспечивается. В Российской Федерации, по итогам переписи-2021, свыше 40 % домохозяйств состоят из одного человека – вдвое больше, чем 20 лет назад [4]. Уменьшение среднего размера семьи и сокращение многопоколенных форм ведут к ослаблению внутрисемейных связей и к росту потребности в институциональных услугах (дошкольный уход, долговременный уход за пожилыми). Рост участия женщин в трудовой деятельности и расширение возможностей контрацепции способствуют планированию семьи и снижению рождаемости. Одновременно life-style «раздельного досуга» усиливает индивидуализацию внутри семьи, что фиксируется социологами и медиа-исследованиями.

В связи с выше представленным можно сказать, что фокус на самореализации до вступления в брак усиливает у молодых установку «сначала карьера – затем семья», что отражается в ценностях достижений, финансовой независимости и гибких гендерных ролей. Высокая разводимость формирует толерантное отношение к разным типам родительства и обучает детей гибким стратегиям межличностного взаимодействия, но одновременно повышает риск дефицита ролевых моделей (отсутствие постоянной фигуры отца/матери). Максимизация личного пространства усиливает индивидуалистические установки, ценность приватности и психологической автономии; однако снижает практики коллективного принятия решений, что влечёт ослабление навыков кооперации. В семьях с одним ребёнком усиливается родительская гиперопека; формируются установки на высокий образовательный и статусный ресурс, но возможна меньшая толерантность к фрустрации из-за дефицита горизонтальных взаимоотношений (братья/сёстры). Дедушки и бабушки, продолжая трудиться, передают ценности продуктивного долголетия и самообеспечения, что формирует у внуков установки на продолжительную профессиональную активность. Указанные изменения усиливают ценности самостоятельности, толерантности, гибкости, но потенциально снижают устойчивость долгосрочных привязанностей и уровень доверия к институту брака как «необратимому» союзу. При этом возрастает риск дефицита стабильных ролевых моделей и снижения качества эмоциональной поддержки, что требует компенсаторных механизмов со стороны системы образования и социальной политики. Комплексная поддержка семьи как института социализации (медиация при разводах, программы позитивного родительства, гибкая трудовая политика) может являться эффективным условием сохранения её потенциала в формировании здоровых и адаптивных социальных установок личности.