ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ

Конференция: XCVIII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: педагогика и психология»

Секция: Теория и методика обучения и воспитания

XCVIII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: педагогика и психология»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ

USING THE RESULTS OF THE ENTRANCE TEST WHEN TEACHING PHYSICS IN SPECIALIZED CLASSES

Konstantin Zhigunov

Candidate of Science, Associate Professor, Tula State University, Russia, Tula

Natalya Zhigunova

Candidate of Science, Associate Professor, Tula State University, Russia, Tula

Dicova Evgenia Evgenievna,

Candidate of Science, Associate Professor, Tula State University, Russia, Tula

Аннотация. Авторы рассматривают блочно-модульный принцип построения учебного процесса школьного курса физики. В основу методики проведения входного контроля положен анализ результатов вступительных испытаний по физике для сдачи ЕГЭ, сделаны выводы. Была проведена оценка статистических результатов по физике, на основе которой был выявлен перечень тем, которым преподаватели должны уделить особое внимание при их преподавании.

Abstract. The authors consider the block-modular principle of constructing the educational process of the school physics course. The methodology for conducting entrance control for applicants is based on the analysis of the results of entrance examinations in physics for passing the Unified State Exam, conclusions are made. An assessment of statistical results in physics was carried out, on the basis of which a list of topics was identified that teachers should pay special attention to when teaching.

Ключевые слова: обучение физике, входной контроль, довузовская подготовка, блочно-модульный принцип, контрольный тест.

Keywords: physics training, entrance examination, pre-university training, block-modular principle, control test.

Перед преподавателем физики в профильном классе стоит задача не только подготовки абитуриента к сдаче ЕГЭ, но и создание предпосылок к успешной его адаптации к условиям обучения в Тульском государственном университете (ТулГУ) вообще и к изучению курса общей физики в частности. При этом важно обеспечить преемственность и по содержанию дисциплины и по форме её преподавания. Данную задачу решают преподаватели подразделений довузовской подготовки и других ВУЗов. Целью данного исследования является анализ результатов входного контроля по физике и выработки рекомендаций по организации на факультете довузовской подготовки (ФДП) в ТулГУ. Для изучения этой проблемы была использована методика, разработанная и апробированная в работе [2], на основании которой была проведена оценка статистических результатов входного контроля по физике абитуриентов довузовской подготовки.

Входной контроль осуществлялся в 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 учебных годах для слушателей 11-х классов, общее количество которых составило 701 человек.

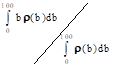

Результаты данных контрольных мероприятий приведены на рисунке 1. Видно, что максимум функции распределения соответствует 37…40 баллам, то есть, находится вблизи границы, разделяющей области неудовлетворительной и удовлетворительной оценок.

На рисунке 1 показаны, что наиболее вероятные значения числа баллов согласно математическому ожиданию определялось по формуле

,

,

где b – балл, а  – плотность функции распределения абитуриентов по числу набранных баллов [4].

– плотность функции распределения абитуриентов по числу набранных баллов [4].

Рисунок 1. Плотность функции распределения по баллам числа слушателей, принимавших участие в контрольных мероприятиях входного контроля по физике на ФДП

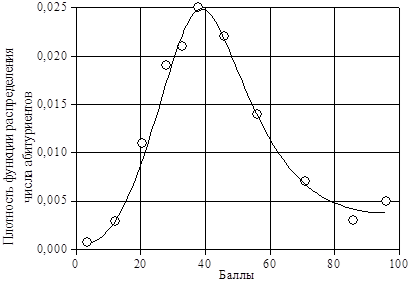

Для выявления причин весьма низкого результата, было определено среднее относительное количество правильно решённых задач по следующим основным разделам школьного курса физики: 1) основы механики; 2) молекулярная физика и термодинамика; 3) электричество и магнетизм; 4) колебания и волны; 5) оптика; 6) основы специальной теории относительности; 7) квантовая и ядерная физика (рис. 2). Видно, что по всем разделам количество правильно решённых задач не превышает 50 %, а по такому разделу, как «Оптика» это количество оказалось равным 27 %. Как показано в работе [1] процедура стандартного анализа обычно на этом завершается и преподавателям рекомендуется при подготовке абитуриентов обратить особое внимание на раздел, результаты решения задач по которому оказались самыми низкими.

Однако такой вывод можно признать справедливым только при условии, что количество задач по каждому разделу и их трудность одинаковы. По данным, приведённым на рисунке 2, весьма трудно сделать заключение даже самого общего характера. Действительно, пятидесяти процентный уровень решаемости задач – это очень плохо, если составители тестов предполагали, что их должны решить все абитуриенты, и вполне приемлемо, если планировалось, что процент правильно решивших эти задания не должен превысить 45 %. 27 % получивших правильный ответ на задания по оптике – это очень серьезный негативный сигнал, если решение задачи (или задач) имеет алгоритмический характер и сводится к выполнению в известной последовательности стандартных процедур, и весьма обнадёживающий результат, если задания требовали эвристического или даже творческого подхода, основанного на глубоком понимании теоретических положений.

Рисунок 2. Среднее относительное количество правильно решённых задач по разделам:

1 – физические основы механики; 2 – молекулярная физика и термодинамика; 3 – электричество и магнетизм; 4 – колебания и волны; 5 – оптика; 6 – основы специальной теории относительности; 7 – квантовая и ядерная физика

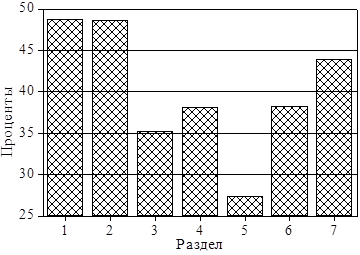

Итак, ставшая привычной процедура анализа результатов входного контроля не даёт преподавателям, осуществляющим подготовку по физике, необходимого объёма полезной информации по следующим двум основным причинам:

- Различные разделы курса физики представлены не одинаковым количеством заданий (рис. 3).

- Задания имеют разную сложность.

Рисунок 3. Относительное количество заданий по разделам: 1) физические основы механики; 2) молекулярная физика и термодинамика; 3) электричество и магнетизм; 4) колебания и волны; 5) оптика; 6) основы специальной теории относительности; 7) квантовая и ядерная физика

Отсюда следует, что сравнительный анализ необходимо проводить не по разделам, а по отдельным темам, одновременно учитывая трудность заданий. Естественно возникает вопрос о способе и критериях оценки надёжности экспертной оценки.

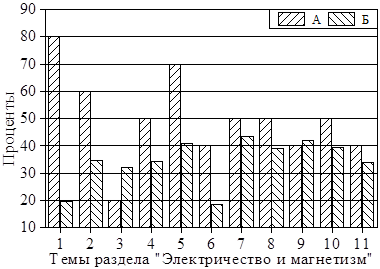

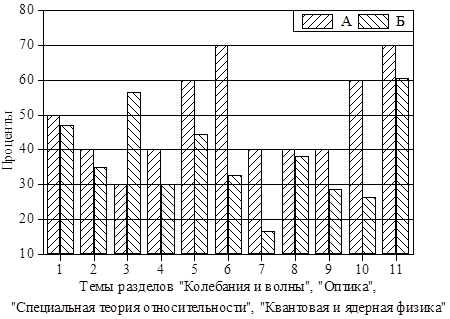

В качестве экспертных оценок нами были использованы данные, полученные при апробации заданий на выпускниках общеобразовательных учреждений, не поступающих в вузы в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах и готовящихся к поступлению в следующем году, а также на студентах первого курса. Анализ этих данных показывает, что по темам: «Работа и мощность в механике», «Теплоемкость вещества, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления», «Первое начало термодинамики, работа, внутренняя энергия», «Закон Кулона, напряжённость электрического поля», «Закон Ома для участка цепи», «Закон Ома для полной цепи», «Линзы», «Интерференция, дифракция», «Боровская модель атома водорода, спектры излучения» – относительное число абитуриентов, правильно решивших соответствующие задания, в 1,5…2,0 раза меньше их прогнозируемого количества, а по теме «Основные понятия электростатики» прогнозируемая решаемость в четыре раза превышает реально полученный результат. Преподавателям при подготовке абитуриентов к сдаче единого государственного экзамена следует также обратить внимание на решение задач по темам «Потенциал электростатического поля», «Электроёмкость, конденсаторы», «Сила Лоренца», «Индукция магнитного поля, взаимодействие магнитов», «Законы геометрической оптики», в которых различие между прогнозируемой сложностью и реальным числом решенных абитуриентами задач составляет 1,2…1,3 раз.

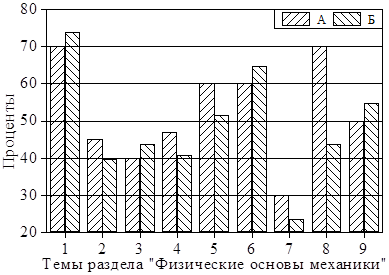

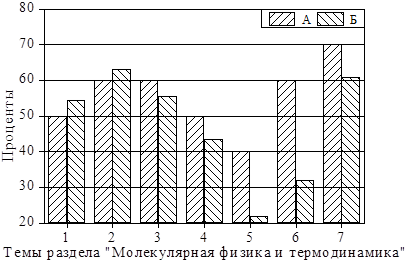

Из рисунков 4–7 также видно, что проблемные темы встречаются не только в вышеперечисленных разделах, но и в других: «Законы сохранения» и «Термодинамика». Очевидно, что преподавателям физики, работающим со старшеклассниками и готовящим будущих абитуриентов к поступлению в ВУЗы, следует обратить особое внимание на методику изложения теоретического материала и приёмы решения задач именно по указанным выше темам.

В работе [3] показано, что это возможно реализовать при построении учебного процесса на занятиях по физике с использованием блочно-модульного принципа. Блоки соответствуют делению школьного курса физики, принятому при построении вариантов ЕГЭ, то есть весь курс был разбит на 4 модуля, названия которых в некоторой степени условны: «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика» и «Квантовая физика».

Например, блок «Механика» делится на такие модули как: «Кинематика», «Динамика», «Статика», «Законы сохранения», «Механические колебания и волны», блок «МКТ и термодинамика», состоящий из модулей: «Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества» и «Основы термодинамики»; блок «Электродинамика» делится на модули: «Электростатика», «Законы постоянного тока», «Магнетизм. Электромагнитная индукция», «Электромагнитные колебания и волны», блок «Оптика» представляется состоящим из модулей «Геометрическая оптика» и «Волновая оптика». Блоки «Основы специальной теории относительности» и «Квантовая физика» совпадают с названием модулей.

Рисунок 4. Прогнозируемый (А), и реальный (Б) процент правильных ответов по темам:

1 – равномерное прямолинейное движение; 2 – равнопеременное прямолинейное движение; 3 – движение по окружности, сложное движение; 4 – законы Ньютона; 5 – динамика, движение по окружности; 6 – закон сохранения импульса; 7 – закон сохранения энергии в механике; 8 – работа и мощность в механике, КПД механизмов; 9 – элементы статики и гидростатики

Рисунок 5. Прогнозируемый (А), и реальный (Б) процент правильных ответов по темам:

1 – основное уравнение молекулярно-кинетической теории; 2 – изопроцессы; 3 – уравнение состояния идеального газа; 4 – графическое представление работы газа; 5 – теплоёмкость вещества, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления; 6 – первое начало термодинамики, работа, внутренняя энергия; 7 – КПД тепловых двигателей

Рисунок 6. Прогнозируемый (А), и реальный (Б) процент правильных ответов по темам:

1 – основные понятия электростатики; 2 – закон Кулона, напряжённость электрического поля; 3 – потенциал электростатического поля; 4 – электроёмкость, конденсаторы; 5 – Закон Ома для участка цепи; 6 – закон Ома для полной цепи; 7 – закон Джоуля-Ленца; 8 – сила Лоренца; 9 – магнитный поток, правило Ленца; 10 – индукция магнитного поля, взаимодействие магнитов; 11 – ЭДС самоиндукции, индуктивность

Рисунок 7. Прогнозируемый (А), и реальный (Б) процент правильных ответов по темам:

1 – основные понятия теории колебания; 2 – математический маятник, колебания груза на пружине, гармонические колебания; 3 – механические волны; 4 – электромагнитные колебания, колебательный контур; 5 – законы геометрической оптики; 6 – линзы; 7 – интерференция, дифракция; 8 – специальная теория относительности; 9 – фотоэффект; 10 – боровская модель атома водорода, спектры излучения; 11 – строение ядра, ядерные реакции

При планировании учебного процесса время, выделяемое на изучение каждого блока, должно коррелировать с количеством заданий по этому блоку в варианте ЕГЭ. То есть, блок «Механика» должен занимать приблизительно 25 % учебного времени (без учёта времени на повторение всего курса), «МКТ и термодинамика» – 25 %, «Электродинамика» – 22,5 %, «Оптика» – 10 %, «Основы специальной теории относительности» – 2,5 %, «Квантовая физика» – 15 %.

Модуль принимается в качестве минимальной единицы учебного процесса. Изучение каждого модуля предлагается начинать с представления теоретического материала в форме лекции. Для закрепления теоретического материала последующие занятия рекомендуется проводить в форме решения тестовых заданий ЕГЭ прошлых лет. Изучение каждого модуля должно завершаться контрольным тестированием. И по содержанию и по уровню трудности контрольный тест должен соответствовать заданиям ЕГЭ. В тестовом задании должны быть отражены все тематические разделы модуля. Под тематическим разделом понимается наименьшая часть модуля, соответствующая типу задач, представленных в задании ЕГЭ. Например, модуль «Кинематика» можно представить состоящим из следующих тематических разделов: «Равномерное прямолинейное движение», «Относительность механического движения», «Равнопеременное движение», «Движение по окружности», «Сложное движение».

Каждый вариант контрольного теста должен содержать задания одинаковой трудности под одним и тем же номером по каждому тематическому разделу. Это даёт возможность оценить степень подготовленности учащихся по каждому тематическому разделу. Разбор заданий с решаемостью ниже 50 % и повторное включение их в тесты по материалу следующего модуля позволяет эффективно управлять учебным процессом. Таким образом, входной контроль по физике на ФДП как количественный метод измерения знаний позволил выявить перечень тем, при подготовке по которым преподаватели должны уделить особое внимание методике преподавания с использованием блочно-модульного принципа.

Список литературы:

- Бурцева О.И., Жигунов К.В. Анализ результатов сдачи единого государственного экзамена по физике в Тульской области // Вестник ТулГУ. Серия «Современные образовательные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин». – Вып.10. – Ч. 2. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2011 г. – С. 23–27.

- Жигунов В.В., Жигунов К.В. Статистический анализ результатов тестирования абитуриентов по физике в Тульском государственном университете // Современные образовательные технологии в преподавании дисциплин естественнонаучного цикла : сб. науч. ст. III заоч. научн.-практ. конф. – Тула: ТулГУ, 2004. – С. 26–31.

- Жигунов К.В. Адаптационная подготовка абитуриентов и студентов к изучению физики в вузе: монография. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2023. – 124 с.

- Фролов Н.Н., Жигунов В.В., Сундуков Г.В., Голутвин В.А. Многоступенчатая подготовка и кредитно-рейтинговая система в учебном процессе вуза: монография. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2006. – 99 с.