ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ НА КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ В 1920-Х ГОДАХ

Секция: Отечественная история

CII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: юриспруденция, история, социология, политология и философия»

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ НА КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ В 1920-Х ГОДАХ

PECULIARITIES OF JUDICIAL PERSONNEL FORMATION IN THE KOLA NORTH IN THE 1920s

Dmitry Petin

Postgraduate student of the Federal Research Center Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences, Deputy Director for Legal Issues on Non-Core Assets, Industrial Investments LLC, Russia, Moscow

Аннотация. 24 ноября 1917 года Совет народных комиссаров советской республики принял Декрет «О суде» (далее – Декрет о суде №1), который в рамках «уничтожения отжившего судебного бюрократического и цензового буржуазного аппарата и отмены действия сохранивших доныне силу особенно ненавистных революционному правосознанию законов» упразднил дореволюционные органы правосудия (институты судебных следователей, прокуратуры и адвокатуры, сенат, судебные палаты, окружные и иные суды).

Советской власти пришлось формировать судебный аппарат преимущественно из лиц, не только не имевших юридическое образование и каких-либо практических навыков судебной работы, но и не обладавших достаточным общеобразовательным уровнем. В суды пришли представители трудящихся – лица, делегированные рабочими, солдатскими и крестьянскими и организациями. Большевики считали, что в новых пролетарских органах должны были работать идеологически «правильные» люди.

На территории Кольского Севера к началу 1920-х годов действовал Александровский уезд Архангельской губернии, которая отличалась низкой плотностью населения и сложными климатическими особенностями.

Кадров для формирования новых судебных органов не было, в связи с чем, на протяжении 1920-х годов, судебные органы формировались исключительно из лиц, направляемых из других регионов, при этом необходимо было соблюдать требования новой власти к работникам судов.

Такая ситуация является главной особенностью формирования судебных органов на Кольском Севере.

Abstract. On November 24, 1917, the Council of People's Commissars of the Soviet Republic adopted Decree "On the Court" (hereinafter referred to as Decree on Court No. 1), which, as part of the "destruction of the obsolete judicial bureaucratic and censorship bourgeois apparatus and the repeal of laws that have remained in force until now, especially those hated by the revolutionary legal consciousness," abolished the pre-revolutionary judicial authorities (institutions of judicial investigators, prosecutors and bar associations, the Senate, judicial chambers, district and other courts).

The Soviet government had to form a judicial apparatus mainly of people who not only did not have a law degree or any practical judicial skills, but also did not have a sufficient general education level. Workers' representatives came to the courts – persons delegated by workers, soldiers, and peasants' organizations. The Bolsheviks believed that ideologically "correct" people should have worked in the new proletarian organs.

By the beginning of the 1920s, the Alexandrovsky district of the Arkhangelsk province operated on the territory of the Kola North, which was characterized by a low population density and difficult climatic features.

There were no personnel for the formation of new judicial bodies, and therefore, throughout the 1920s, judicial bodies were formed exclusively from persons sent from other regions, while it was necessary to comply with the requirements of the new government for court staff.

This situation is the main feature of the formation of judicial institutes in the Kola North.

Ключевые слова: Кольский Север, кадровая ситуация, судебные органы, органы юстиции, советская власть.

Keywords: Kola North, personnel situation, judicial institutes, justice, Soviet power.

Введение. Целью первых декретов о суде советского государства было не просто уничтожение прежней системы судебной юстиции, но и уничтожение имперских кадров. «С первого удара коммунистической революции, – писал П.И. Стучка, – пал буржуазный юрист и буржуазное право» [1, с. 105].

Новая власть не могла не столкнуться с кадровыми проблемами на всех уровнях формирования государственного аппарата. Первый народный комиссар юстиции РСФСР Г. И. Оппоков (Ломов) отмечал: «Среди нас было много прекраснейших высококвалифицированных работников, но всем надо было еще учиться управлять государством. Мы знали, где бьют, как бьют, где и как сажают в карцер, но мы не умели управлять государством и не были знакомы ни с банковской техникой, ни с работой министерств» [2, с. 172].

Найти на местах среди большевиков специалистов, обладавших необходимыми знаниями и имевших практический опыт, было крайне затруднительно.

В 1920 году территория Крайнего Севера находилась в границах Александровского (Мурманского) уезда Архангельской губернии. После восстановления советской власти на Кольском Севере в 1920 году стал вопрос о создании местных органов юстиции. В отличие от большинства регионов России местные органы власти, включая органы управления и учреждения юстиции на Кольском Севере, приходилось создавать фактически на пустом месте: немногочисленность управленческих структур в уезде до революции, частое перемещение административного центра (Кола, Александровск, Мурманск), постоянные реорганизации системы управления в годы революции и Гражданской войны и повышенный уровень миграции населения не способствовали формированию здесь необходимых административно-управленческих традиций.

Формировать органы и учреждения юстиции (суды, революционные трибуналы, нотариат) было попросту не из кого. Единственным выходом из этой ситуации было направление на службу работников на ключевые должности из близлежащих территорий, однако на технические должности (уборщицы, сторожа, курьеры и т.д.), в функции которых входило содействие лицам, которые непосредственно выполняли функции органов и учреждений юстиции.

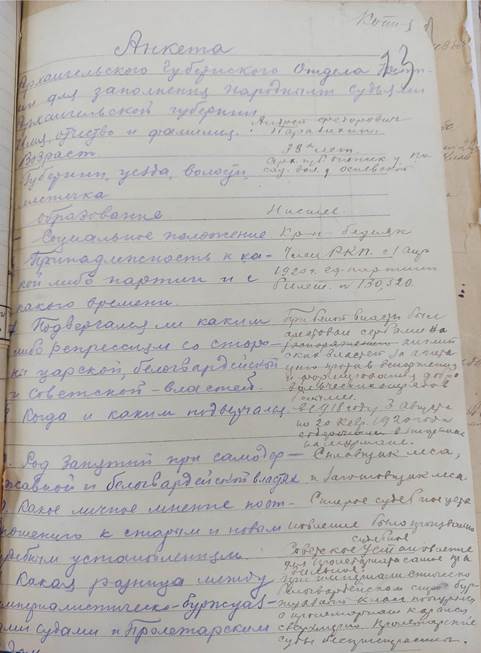

Поскольку административно данная территория входила в состав Архангельской губернии, то не удивительно, что после создания первых советских судов (народные суды 1-го и 2-го участка) народным судьей 1-го участка Мурманского был назначен уроженец Архангельской области Барышев Мирон Прохорович [3, л. 2], а секретарём суда был принят Андрей Фёдорович Паразихин, также уроженец Архангельской губернии (илл.1).

Рисунок 1. Анкета А. Ф. Паразихина [4, л. 23]

Среди технических сотрудников встречались местные жители: сторож Агрипина Прокопьевна Ефремова [5, л. 2] и писарь Евгения Александровна Корсакова [6, л. 49].

Народным судьей 2-го участка был назначен Матвей Семенович Белов, который был направлен из Новгородской губернии, где около года он работал судьей Демянского уезда. Таким образом, М.С. Белов стал первым судьей на Кольском Севере, имевший опыт работы судьей. М.С. Белова сменил уроженец Вологодской губернии Георгий Владимирович Шувалов. [7, л. 1]

Секретарем народного судьи 2 участка Мурманского уезда работал Воробьев Александр Петрович. Уроженец Архангельской губернии.

После образования в 1921 году Мурманской губернии, ситуация не изменилась. Народным судьей 1-го участка Мурманской губернии в мае 1922 года был назначен Яков Алексеевич Комшилов, уроженец Пермской губернии [8, с. 23]. Переписчицей работала Зинаида Андреевна Сорбина уроженка Саратовской губернии» [9, л. 5, 10] секретарем – Алексей Андреевич Красильников уроженец Архангельской губернии, делопроизводителем – Иван Прокофьевич Андречеев, уроженец Казанской губернии.

В народном суде 2-го участка Мурманской губернии служили: секретарь – Владимир Романович Шабунин, местный житель, и переписчик Переходцев Иван Яковлевич уроженец Саратовской области [10, л. 11].

В 1921 году Мурманский губернский революционный трибунал (далее – Трибунал) возглавил Евгений Андреевич Гайлит, уроженец Латвии, его заместитель Чижевский Иван Станиславович уроженец Литвы.

В январе 1922 года председателем Мурманского губернского революционного трибунала являлся уроженец Латвии Меллер Александр Моисеевич [11, л. 16].

После упразднения революционных трибуналов и создания Мурманского губернского Совета народных судей, его председателем был назначен Хохлов Иван Евсеевич. И.Е. Хохлов был откомандирован Балтийским советом народных судей из Петрограда.

Мурманский губернский суд был 3 декабря 1922 года. Прибывший из Мургубкома РКП(б) для назначения на должность заместителя председателя губернского суда Сироткин Григорий Васильевич, уроженец Симбирской губернии.

С 1 октября 1928 г. народные суды 1-го и 2-го участков были объединены в один народный суд Мурманского округа. Основным народным судьей был назначен Н.П. Просолупов, добавочными народными судьями (заместителями основного судьи) назначены И.М. Чернявский, Н.П. Паразихин. Просолупов Николай Петрович родился в г. Санкт-Петербурге. [12, л. 2] Чернявский Игнатий Михайлович уроженец Витебской губернии.

Также в суде работали: народный судья Сизова Анна Антоновна, уроженка Костромской губернии, народный судья Русинова Анфиса Степановна, уроженка Архангельской губернии, секретарь Забоева Мария Николаевна, уроженка Вологодской губернии; делопроизводитель Ершова София Александровна уроженка Нижегородской губернии, делопроизводитель Соболь Мария Владиславовна, уроженка Виленской губернии, машинистка Данилова Елена Тихоновна, уроженка Москвы; судисполнители Зильберман Елизавета Анатольевна, уроженка Саратовской губернии, Семенов Михаил Федосеевич уроженец Архангельской губернии; рассыльная Коноплева Мария Михайловна, уроженка Вологодской губернии, рассыльная Мозель Любовь Дмитриевна, уроженка Эстонии; нотариус Иванов Александр Пантелеймонович, родился в г. Великие Луки Псковской губернии, секретарь Григорий Яковлевич Шаныгин уроженец Симбирской губернии [13, л. 5].

После образования Мурманского окружного суда его председателем был утвержден Барановский Леонтий Игнатьевич, уроженец Костромской губернии. Комшилов Яков Алексеевич родился в Екатеринбургской губернии. В суде также работали: машинистка Сафьяновская уроженка Сувальской губернии, судисполнитель Афонькин Анисифор Михайлович уроженец Рязанской губернии [14, л. 4].

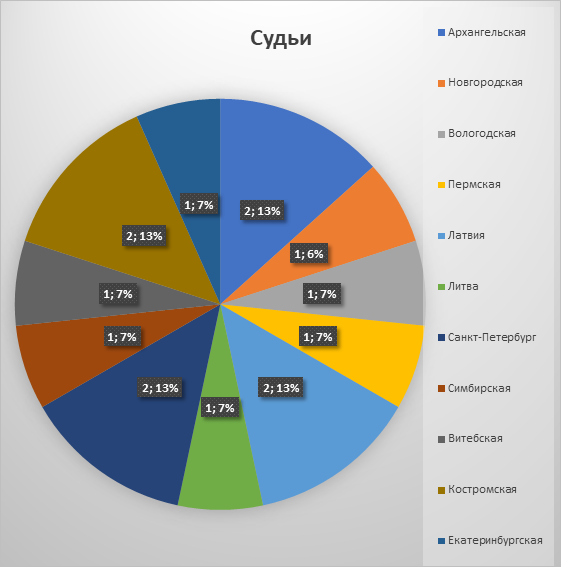

Таким образом, картина губерний и регионов, из которых привлекались работники была обширная.

Рисунок 2. Судьи. Губернии и регионы

Рисунок 3. Секретари. Технические специалисты. Губернии и регионы

Заключение

Судебные органы Кольского Севера на протяжении 1920–1930-х годов формировались путем направления работников из довольно большого количества губерний и регионов. Местные кадры были незначительно задействованы только на технических специальностях.

Данная ситуация подчеркнула полное отсутствие местных кадров на территории Кольского Севера для надлежащего выполнения обязанностей по формированию судебных органов и необходимость кадрового наполнения судов исключительно из других губерний и регионов страны.