ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИБА SPHAEROPSIS SAPINEA — ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИПЛОДИОЗА ХВОЙНЫХ ПОРОД В ЛЕСАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Конференция: CCCV Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»

Секция: Биология

лауреатов

участников

лауреатов

участников

CCCV Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИБА SPHAEROPSIS SAPINEA — ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИПЛОДИОЗА ХВОЙНЫХ ПОРОД В ЛЕСАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Распространение грибковых заболеваний в хвойных лесах представляет серьёзную угрозу для устойчивости экосистем. Особую опасность представляет диплодиоз хвойных пород, вызываемый грибом Sphaeropsis sapinea, поражающий молодые насаждения сосны обыкновенной Pinus sylvestris [2]. Вспышки заболевания сопровождаются массовым усыханием побегов, деформацией крон и гибелью деревьев [4].

Целью данной работы является анализ закономерностей распространения гриба S. sapinea, вызывающего диплодиоз хвойных пород на территории лесничеств Тюменской области, а также выявление факторов, способствующих возникновению и развитию очагов заболевания. Материалы и методы. Исследование проводилось на территории четырёх лесничеств Тюменской области: Тюменского, Ярковского, Исетского и Юргинского, где в 2020 году были зафиксированы первые очаги заболевания. Оценка санитарного состояния насаждений проводилась методом наземного обследования по заранее проложенным маршрутам протяженностью до 5 км. Фиксировались симптомы болезни: усыхание, смолотечение, деформация побегов, пожелтение хвои. Образцы побегов анализировались в лабораторных условиях с использованием ПЦР и секвенирования для выявления патогена [1].

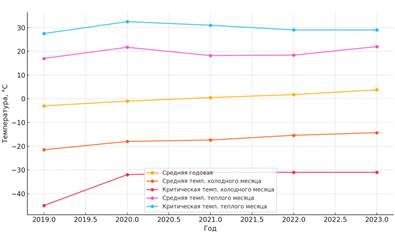

Результаты исследования. Наибольшая площадь очагов диплодиоза в 2020 году была выявлена в Тюменском лесничестве — 1003,2 га, из общей площади 1405,7 га. В Ярковском лесничестве наблюдалась высокая степень поражения (до 95%). В последующие годы очаги начали затухать: в 2021 году – на 258,8 га, в 2022 – на 679,6 га, а к 2023 году заболевание исчезло полностью. В 2024 году новых вспышек очагов обнаружено не было. Проведенный климатический анализ показал, что перепады температур в 2019 году могли привести к морозобойным трещинам, способствующим проникновению патогена в ткани сосен. В 2020 году климатические условия были благоприятны для развития инфекции, но в последующие годы естественные факторы привели к угасанию эпифитотии (рис. 1).

Рисунок 1. Изменение температурных показателей 2019-2023 г.

Также было обнаружено наличие других патогенных организмов в Тюменском и Ярковском лесничествах — склерофомоз Sydowia polyspora, кладоспориоз Cladosporium spp., пожелтение хвои Naemacyclus minor, шютте Lophodermium pinastri. Это свидетельствует о том, что на одном растении могут одновременно развиваться сразу несколько патогенов, действуя комплексно.

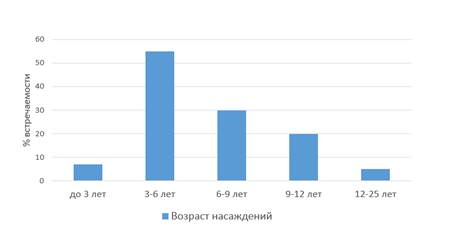

Анализ возрастной структуры показал, что максимальная доля поражённых деревьев наблюдается в группах до 10 лет. На участках, где возраст насаждений не превышал 15 лет, встречаемость симптомов была минимальной (рис. 2). Молодые сосны более восприимчивы к диплодиозу из-за недостаточно развитого иммунитета и низкой устойчивости к патогенным организмам [3]. Затухание очагов под действием естественных факторов также могло произойти вследствие повышения возраста деревьев, т.к. их ткани становятся менее восприимчивыми и риск заражения снижается.

Рисунок 2. Встречаемость зараженных деревьев в зависимости от их возраста

Исследование показало высокую агрессивность S. sapinea и значительную чувствительность молодых сосен к диплодиозу. Эпифитотия 2020 года охватила более 1400 га, но к 2024 году очаги полностью затухли. Полученные данные подтверждают важность мониторинга фитосанитарного состояния лесов и необходимость регулярных обследований хвойных насаждений, особенно в возрастной группе до 10 лет.