ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Конференция: CCCXVIII Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»

Секция: Педагогика

CCCXVIII Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

DESIGNING A SAFE ENVIRONMENT IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

Talantsev Nikolay Mikhailovich

Student, Mari State University, Russia, Yoshkar-Ola

Аннотация. Целью статьи определено изучение теоретико-методологических основ педагогического проектирования безопасной среды и разработка организационно-педагогической модели формирования безопасного образа жизни обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. Методами исследования выступили аналитико-синтетический, сравнительный, проектный. Результатом исследования представляется применение разработанной организационно-педагогической модели в практике работы средней общеобразовательной школы.

Abstract. The purpose of the article is to study the theoretical and methodological foundations of pedagogical design of a safe environment and to develop an organizational and pedagogical model for the formation of a safe lifestyle for students in regular and extracurricular activities. The research methods were analytical-synthetic, comparative, and design. The result of the study is the application of the developed organizational and pedagogical model in the practice of secondary schools.

Ключевые слова: безопасность, безопасная среда, образовательная организация, формирование безопасного образа жизни обучающихся.

Keywords: safety, safe environment, educational organization, formation of a safe lifestyle for students.

В условиях глобализации и быстрых социально-экономических изменений растет значимость задач, связанных с обеспечением безопасности участников образовательной деятельности. Это достигается через создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды. Данные вопросы регулируются российским законодательством (Конституция Российской Федерации, ФЗ №273 «Об образовании», ФЗ №390 «О безопасности»), «Конвенция о правах ребенка» и другими международными нормативными актами. В современной науке средовой подход базируется на понимании содержания, структуры, закономерностей формирования и развития образовательной среды. Среда представляет собой совокупность образовательных, воспитательных и развивающих ресурсов и возможностей в контексте проектирования деятельности конкретной образовательной организации.

Исследованию проблем педагогического проектирования посвящены работы таких ученых, как М.П. Горчакова-Сибирская, Е.С. Заир-Бек, Г.Л. Ильин, И.А. Колесникова, А.М. Новиков и В.В. Сериков. Если обратиться к научным источникам, то можно выделить определение И.В. Непрокиной, которая под проектированием как инструментом управления образовательной организацией понимает систематическую, целенаправленную деятельность по созданию уникального результата в четко выделенные сроки с использованием человеческий, материально-технических, информационных, учебно-методических ресурсов. В это понятие закладывается комплекс действий, объединяющих идеальный (планирование) и технологический (реализация) компоненты для решения конкретной проблемы [3, с.21].

Вопросы обеспечения комплексной безопасности образования актуализировались в работах С.Д. Дерябо, В.К. Довгяло, Д.В. Ямилевой, В.А. Ясвина (понятие безопасности); Е.И. Загребиной, Г.В. Кагировой, С.А. Тюренковой (риски и угрозы); И.С. Баевой, Е.Н. Кузнецовой, Л.С. Подымовой, И.С. Якиманской (психологическая безопасность). Для обеспечения безопасной среды в образовательной организации, по мнению Л.С. Подымовой, необходимо разработать комплекс нормативных, информационных, материально-технических и психолого-педагогических условий. Они направлены на формирование психологической защищённости и учебно-делового взаимодействия, как обучающихся, так и педагогов, а также повышение удовлетворённости качеством образовательных услуг и эмоциональным климатом в образовательной организации [4, с.667].

Каждый выпускник средней общеобразовательной школы (гимназии, лицея) должен приобрести способность не только приобретать знания, но и решать проблемы. Одним из действенных подходов к оптимальному усвоению учебной информации О.В. Бессчетнова считает STEM-образование. Модули, включающие гуманитарные и естественные науки, основы безопасности жизнедеятельности, физическую культуру, информационные технологии, играют ключевую роль в трансформации учебного процесса в междисциплинарный подход, основанный на научных исследованиях. В противовес изолированному изучению основ теории такая деятельность способствует развитию критического и логического мышления, повышают мотивацию обучающихся и понимание того, как научное знание применяется в жизни [1, с.1744].

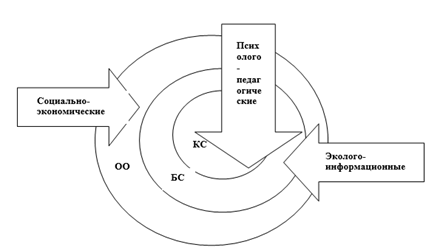

В настоящее время под безопасной средой большинством ученых понимается состояние комфортности и защищенности обучающихся в образовательной организации от реальных угроз и вероятных рисков (социального, техногенного, природного характера), необходимое для ее оптимального функционирования и развития. В частности, И.Б. Бичева, проводя анализ содержания категории «безопасность образовательной среды», выделила две группы факторов: внутренние (социально-экономические и эколого-информационные) и внешние (психолого-педагогические). Учет их влияния на реализацию образовательного процесса, по мнению исследователя, определяет содержание и вектор научной-исследовательской деятельности педагогического коллектива по проектированию безопасной среды в общеобразовательной организации [2, с.11]. Схематически взаимосвязь указанных групп факторов в формировании безопасной и психологически комфортной среды образовательной организации можно представить на рисунке 1.

Рисунок 1. Факторы формирования безопасной среды в образовательной организации

Примечание: ОО – образовательная организация, БС – безопасная среда, КС – комфортная среда

На основе проанализированных научных подходов была разработана организационно-педагогическая модель безопасной среды, способствующей формированию безопасного образа жизни обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в условиях средней общеобразовательной школы (таблица 1).

Таблица 1.

Организационно-педагогическая модель безопасной среды, способствующей формированию безопасного образа жизни обучающихся в урочной и внеурочной деятельности

|

Целевой компонент |

|||

|

Цель: формирование безопасного образа жизни младших школьников. Задачи: выстроить единое информационное пространство и обеспечить направленность обучения, воспитания и развития личности в процессе формирования безопасного образа жизни; активизировать мотивацию и потребность в саморазвитии и самосовершенствовании; привести материально-техническую базу и оборудование кабинетов в соответствии с требованиями к безопасной образовательной среде; повысить психофизическую устойчивость к стрессорам и вредным воздействиям внешней информационной среды. |

|||

|

Организационный компонент |

|||

|

Организация педагогических условий для повышения уровня сформированности когнитивного, эмоционально-мотивационного и регуляторно-поведенческого потенциала безопасного образа жизни обучающихся, их ценностных ориентаций в ходе реализации междисциплинарных проектов в урочной и внеурочной деятельности; повышение ресурсности и расширение возможностей образовательной среды для безопасного и психологически комфортного обучения, воспитания и развития школьников. |

|||

|

Содержательный компонент |

|||

|

Деятельность учителей-предметников и классных руководителей. |

Деятельность педагогов дополнительного образования. |

Деятельность родителей обучающихся. |

Деятельность органов ученического самоуправления. |

|

Урочная деятельность: интеграция содержания курсов «Безопасности жизнедеятельности» с другими образовательными областями основной учебной программы для формирования знаний и универсальных учебных действий безопасного образа жизни. Внеурочная деятельность: активизация когнитивного, эмоционально-мотивационного и регуляторно-поведенческого потенциала безопасного образа жизни обучающихся в ходе реализации воспитательных мероприятий, организации взаимодействия школы и семьи. |

|||

|

Процессуально-коммуникативный компонент |

|||

|

Этапы

|

Методы |

Формы |

Исходные показатели уровней сформированности безопасного образа жизни. |

|

Констатирующий, формирующий, контрольный.

|

Анкетирование, тестирование, эксперимент, беседа, дискуссия, тренинг, КТД, ИКТ, социальное проектирование. |

Урок, квест, игра, КВН, факультатив, творческое объединение, олимпиада, конкурс, НОУ. Групповые и индивидуальные. |

Низкий, средний, высокий. |

|

Диагностико-результативный компонент |

|||

|

Методы выявления сформированности безопасного образа жизни обучающихся. |

Критерии сформированности безопасного образа жизни обучающихся.

|

Показатели сформированности безопасного образа жизни обучающихся. |

|

|

Рефлексивно-оценочный компонент |

|||

|

Анализ эффективности технологии формирования безопасного образа жизни обучающихся. |

Анализ обеспечения безопасности среды образовательной организации; анализ удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. |

Анализ результатов самоуправленческой деятельности обучающихся. |

|

|

Оценка итоговых показателей уровней сформированности безопасного образа жизни обучающихся с различными типами психофизической саморегуляции. Внесение корректировок в программу формирования безопасного образа жизни обучающихся. Постпроектная деятельность, диссимиляция опыта на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. |

|||

Педагогическое проектирование безопасной среды образовательной организации базируется на следующих общенаучных принципах: прогностичности, пошаговой деятельности, нормирования, продуктивности, обратной связи.

Итак, в результате теоретического анализа проблемы исследования определены организационно-педагогические условия проектирования безопасной среды, а также эффективного внедрения междисциплинарного подхода в работу образовательной организации по формированию безопасного образа жизни обучающихся: координация и интеграция усилий педагогов; оценка реализуемых средств обучения и воспитания с точки зрения их соответствия нормативным и психолого-педагогическим требованиям; выявление актуальных проблем, выбор общих тем и направлений работы; анализ материальных и информационных ресурсов, активное использование в совместной работе современных технологий; повышение компетентности родителей в вопросах обеспечения общей и кибербезопасности школьников; совершенствование сетевого и межведомственного взаимодействия учреждений образования, культуры, спорта и социальной политики.